「ホームページを作ったのに、全然アクセスが増えない…」

そんな悩みを抱える会社やお店は少なくありません。

実は、アクセスが伸びない原因の多くは「デザイン」ではなく「設計と運用」にあります。

せっかく良いサービスを提供していても、見つけてもらえなければ意味がありません。

この記事では、アクセスが増えない主な原因と、誰でもすぐに始められる改善方法をわかりやすく解説します。

専門知識がなくても大丈夫。今日からできる“小さな改善”が、確実にアクセスを増やす第一歩になります。

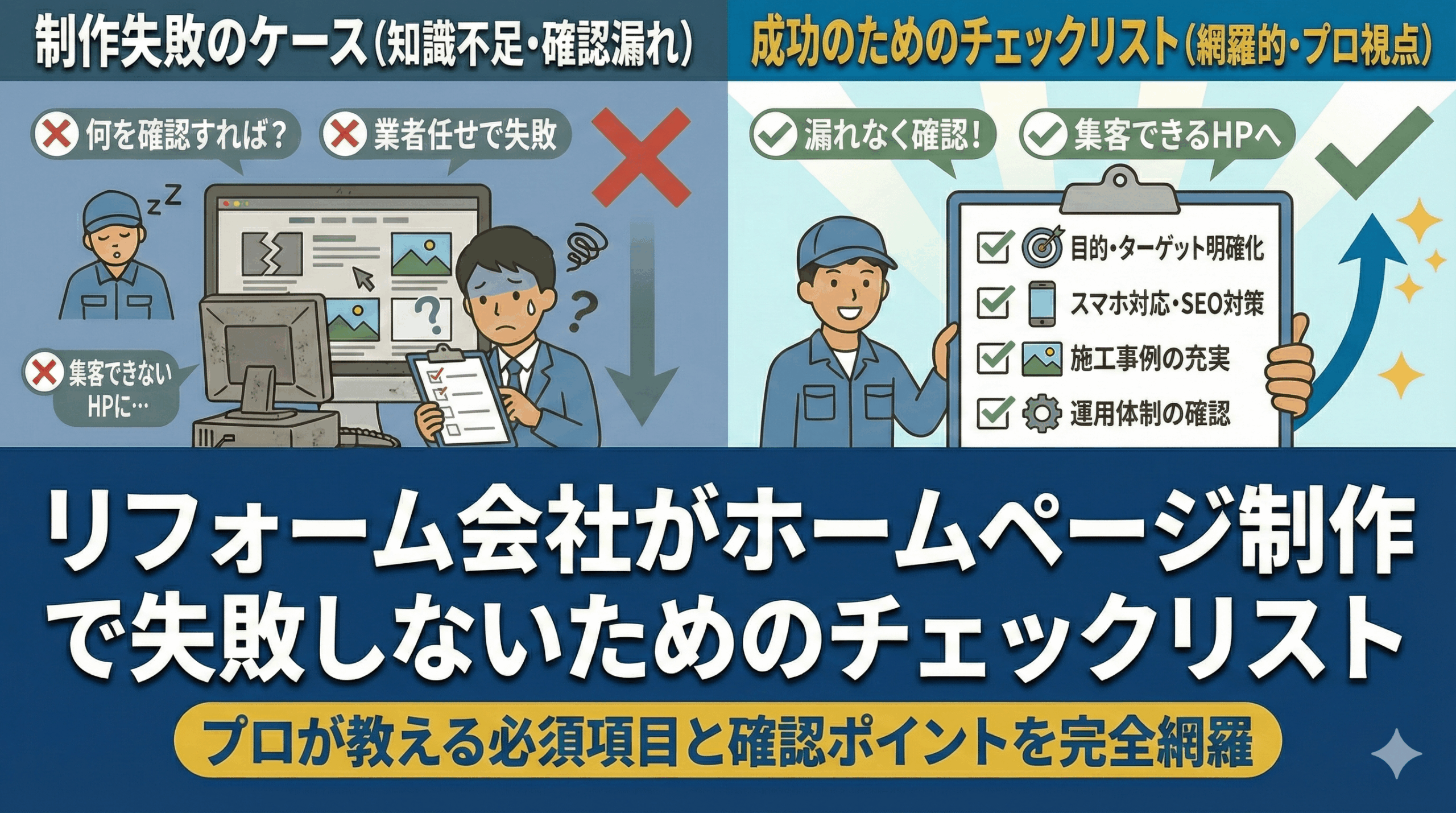

なぜアクセスが増えないのか?まずは原因を正しく知る

デザインよりも「情報の伝え方」がずれている

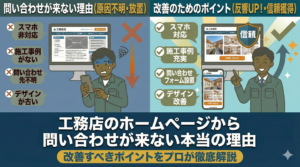

アクセスが増えない原因のひとつは、「見た目が良い=伝わっている」と思い込んでしまうことです。

たとえデザインがきれいでも、訪問者が「この会社は何をしてくれるのか」「自分に関係があるのか」がすぐに分からなければ、すぐ離れてしまいます。

ホームページで大切なのは、“伝える順番”と“わかりやすい言葉”。

特にトップページでは、「どんなサービスを」「誰に」「どんなメリットで」提供しているかを明確にすることが重要です。

また、専門用語が多い業界では、あえて難しい言葉を使わず、一般の人にも理解できる説明を意識しましょう。

伝え方を変えるだけで、印象も滞在時間も大きく変わります。

デザインの前に、「何を伝えるか」「どう伝えるか」を整理することが、アクセス改善の第一歩です。

ターゲットがあいまいで、誰に向けたサイトかわからない

アクセスが伸びないもう一つの大きな理由は、「ターゲットが明確でないこと」です。

誰に向けたホームページなのかがはっきりしていないと、内容がぼんやりし、結局“誰の心にも響かない”サイトになってしまいます。

たとえば、若い夫婦向けのリフォームと、高齢者向けのバリアフリー工事では、求められる言葉や写真がまったく違います。

「どんなお客様に」「どんな悩みを」「どのように解決できるのか」を最初に決めることで、ページ全体の方向性がブレなくなります。

アクセスを集めるというより、“必要な人に届く”設計を目指すことが大切です。

ターゲットを明確にするだけで、検索キーワードの選び方や発信内容も自然と整理され、アクセスアップの基礎が整います。

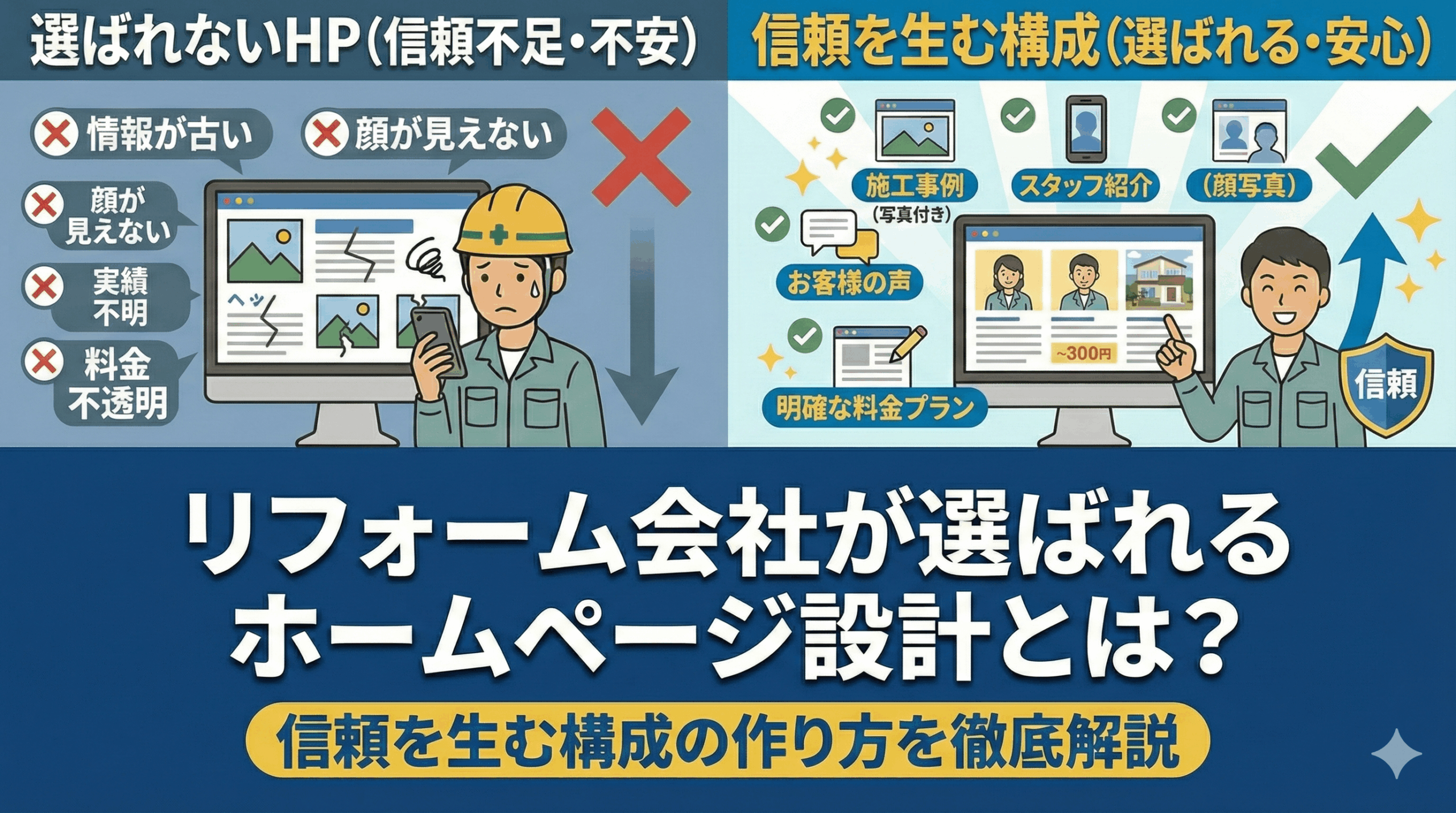

更新が止まり、“古い情報”のままになっている

どんなに立派なホームページでも、長期間更新されていないと、Googleからの評価が下がりやすくなります。

検索エンジンは“新しい情報”を好むため、1年以上更新のないサイトは、順位が徐々に落ちていく傾向にあります。

また、ユーザーの立場から見ても、ブログの最終更新が「3年前」となっていると、「この会社、今も営業してるのかな?」と不安に感じるものです。

更新といっても、毎日投稿する必要はありません。

施工事例を1件追加したり、「今月のおすすめ情報」を更新したりするだけでも十分です。

「動いているサイト」は信頼を生み、「止まったサイト」はチャンスを逃します。

継続的な更新は、SEOにもユーザーの信頼にも効果的な“最も簡単な改善策”です。

検索で見つからない!SEOの基本を押さえよう

キーワードがユーザーの検索意図とズレている

アクセスが増えない最大の原因のひとつが、「自分が使いたい言葉」と「ユーザーが検索する言葉」がズレていることです。

たとえば、リフォーム会社のページで「内装改善サービス」と書いていても、ユーザーは「リフォーム」「壁紙 張り替え」などの言葉で検索します。

検索エンジンはユーザーの“検索意図”を最も重視するため、タイトルや文章に実際の検索キーワードが含まれていないと、そもそも表示されにくくなります。

まずは Googleサジェスト(検索窓に出てくる候補) や ラッコキーワード などを使って、実際に検索されている言葉を調べましょう。

その上で、ユーザーの悩みや質問に答える形で文章を作成するのがポイントです。

「見せたい内容」ではなく「探される言葉」でページを作る。これがSEOの基本中の基本です。

タイトル・見出しの作り方でSEOが大きく変わる

SEOで特に重要なのが、「タイトル」と「見出し(Hタグ)」の作り方です。

タイトルは、Google検索結果に最も大きく表示される部分であり、クリック率にも大きく影響します。

たとえば、「リフォーム会社のホームページ制作」よりも、「【初心者向け】リフォーム会社の集客できるホームページ制作法」の方がクリックされやすくなります。

また、見出し(H2・H3)にはキーワードを自然に含め、読者が内容を理解できるようにしましょう。

検索エンジンは「構造化された文章」を高く評価するため、Hタグを正しく使うだけでもSEO効果があります。

見出しを“飾り”ではなく、“検索に伝えるサイン”として設計することが、アクセスアップの大きな鍵です。

画像ばかりで文字が少ないページは検索されない

意外と見落とされがちなのが、「画像中心のページは検索に弱い」という点です。

Googleは画像の中身を正確に読み取れないため、どんなに綺麗な施工写真を並べても、文章が少なければ内容を理解できません。

その結果、「検索結果に表示されない」「上位に上がらない」という事態になってしまいます。

写真を多く使う場合は、キャプション(説明文) や altタグ(画像の代替テキスト) を必ず入れることが大切です。

また、施工事例やブログには、写真+300〜500文字程度の解説を添えるだけでも大きな効果があります。

SEOは“検索エンジンに伝える工夫”です。

見た目だけでなく、情報量とテキストの充実がアクセスアップへの近道になります。

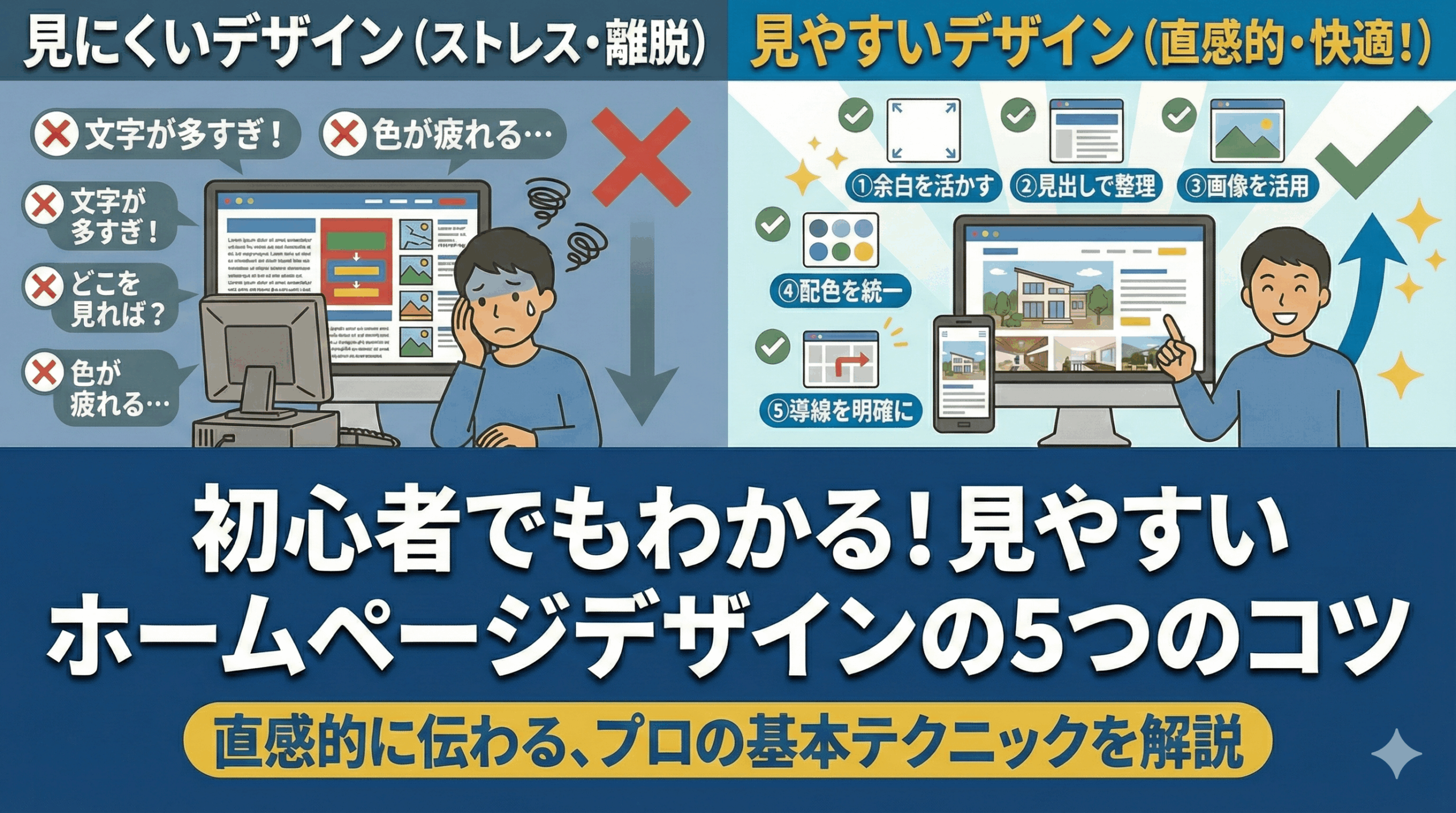

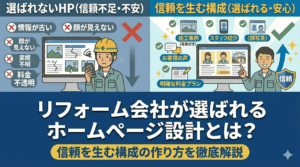

訪問者がすぐ離脱してしまう構成・デザインの問題

見にくいレイアウトや小さな文字が離脱を招く

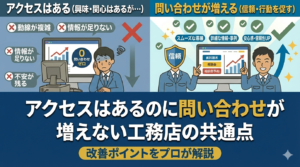

アクセスがあってもすぐに離脱されてしまう原因の多くは、“見にくさ”にあります。

文字が小さすぎる、行間が狭い、余白がない——これだけで読む気が失せてしまうものです。

特にスマホで閲覧するユーザーが増えた今、文字が詰まっているだけで「読みづらい」と感じ、ページを閉じてしまう傾向があります。

デザインを整えるうえで意識したいのは、“見せたい情報”を詰め込みすぎないこと。

1つの画面にあれもこれも載せると、どれが重要かわからなくなります。

重要な情報を上部に配置し、見出しを大きく、文章を短くまとめるだけで印象は大きく変わります。

「パッと見て理解できる」「目が疲れない」——この2つが、離脱率を下げるレイアウトの基本です。

スマホ対応ができていないと致命的!

今やホームページの閲覧の7割以上がスマートフォンからといわれています。

そのため、スマホ対応(レスポンシブデザイン) ができていないサイトは、それだけで多くの訪問者を失っています。

パソコン用の画面をそのままスマホで表示すると、文字が小さくボタンも押しづらくなり、「使いにくい」と感じて離脱されてしまうのです。

また、Googleはモバイル対応を検索順位の評価基準にしているため、スマホに最適化されていないサイトはSEO的にも不利になります。

対応の基本は、文字やボタンを指で押しやすいサイズにし、重要な情報は縦にスクロールして読みやすく配置すること。

スマホでの見やすさ=ユーザーの快適さです。

「スマホでの見た目を最優先に設計する」ことが、今や常識となっています。

ページの読み込みが遅いとSEOにも悪影響

ページの表示速度が遅いと、ユーザーは待ってくれません。

3秒以上かかると、半数以上が離脱すると言われています。

画像が重すぎる、サーバーが遅い、不要なスクリプトを読み込んでいる——こうした小さな問題が、結果的にアクセス数を減らしてしまうのです。

さらに、Googleも表示速度をランキング要素のひとつとして評価しているため、「遅い=SEOでも不利」 になります。

対策としては、画像を圧縮する・キャッシュを活用する・不要なプラグインを削除するなど、基本的な見直しから始めましょう。

無料で使える PageSpeed Insights を使えば、自社サイトの速度を簡単にチェックできます。

「速くて快適なサイト」は、それだけで信頼感を高め、滞在時間を自然に伸ばします。

アクセスを増やすための改善ポイント5選

タイトル・見出しを「検索される言葉」で作り直す

アクセスアップの第一歩は、「検索される言葉」でタイトルや見出しを作り直すことです。

多くのサイトでは、「かっこいい」「自社らしい」言葉を優先してしまい、ユーザーが実際に検索するキーワードが含まれていません。

たとえば、「こだわりの住まいづくり」よりも、「大阪市のリフォーム会社|水回り・内装工事専門」のほうが検索されやすく、クリック率も上がります。

Googleは“検索意図に沿った内容”を高く評価するため、タイトル・見出しに具体的な地名・サービス名・悩みワードを入れることが重要です。

また、見出し(h2・h3)もSEOに影響するため、「おしゃれな見出し」より「検索される見出し」を意識しましょう。

キーワードを自然に盛り込んだ構成こそ、ユーザーにも検索エンジンにも伝わるサイト設計です。

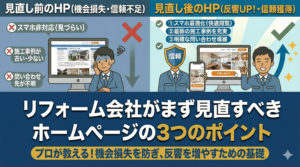

施工事例・実績ページを増やして信頼を積み重ねる

リフォームや建築業などの地域ビジネスでは、施工事例や実績のページがSEO・信頼の両面で非常に重要です。

Googleは“専門性・信頼性・実績”を重視しており、施工事例を増やすことがそのまま評価につながります。

「どんな工事を」「どの地域で」「どんな悩みを解決したのか」を写真付きで紹介すると、キーワードを自然に含めつつ、ユーザーの安心感も高まります。

特に地域名(例:大阪市・堺市など)をタイトルに入れると、“地元で検索したときに表示されやすい”効果もあります。

1件ずつの記事は短くても構いません。継続的に増やすことで、Googleに「活発に更新されている専門サイト」と評価され、検索順位の上昇が期待できます。

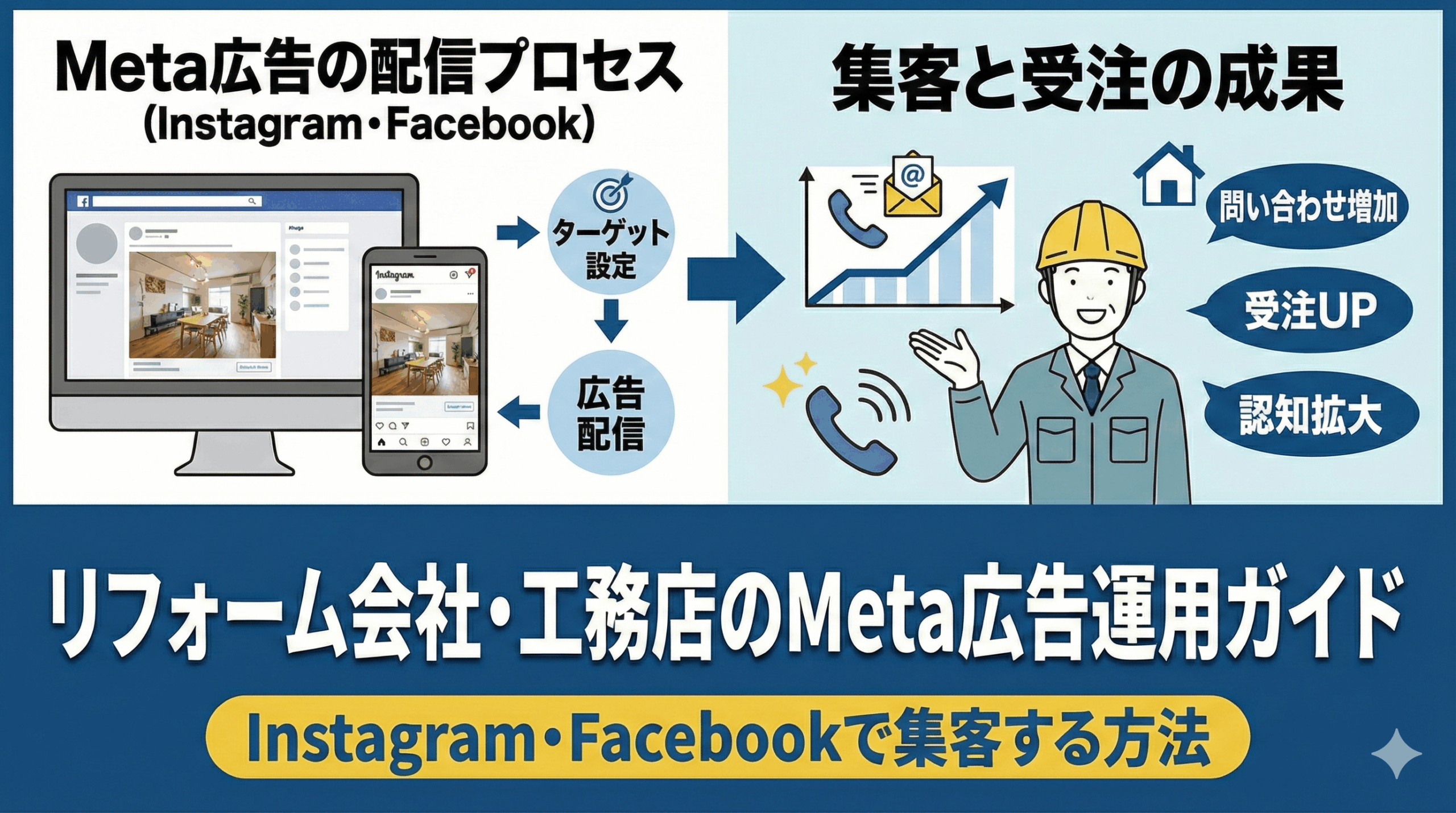

地域名やサービス名を入れて“地元検索”を強化

地域密着型の事業においては、「地域名+サービス名」での検索対策が欠かせません。

たとえば「リフォーム会社」だけでは全国の競合が多すぎますが、「奈良市 リフォーム」「西宮 外壁塗装」など、地域を限定するだけで検索上位が狙いやすくなります。

また、ホームページ全体で同じ地域名を繰り返し使うことで、Googleは「この会社は◯◯地域の専門業者」と認識します。

トップページ・施工事例・会社概要・お問い合わせなど、すべてのページに地域情報を自然に入れることが効果的です。

地域密着型キーワードは、競合が少なく、成約率が高い“狙い目のSEO戦略”。

地元のユーザーに「この会社にお願いしたい」と思ってもらえる導線を意識しましょう。

ブログ・お知らせを継続的に更新する

ブログやお知らせは、アクセスアップのための“動的コンテンツ”です。

静的な会社案内ページだけではGoogleに「更新がない=活動していないサイト」と判断されてしまいます。

一方で、月1回でもブログを更新すれば、検索エンジンは「このサイトは運営中」と認識し、評価が上がりやすくなります。

テーマは難しく考えなくても構いません。

「最近の施工事例紹介」「季節ごとのリフォームのポイント」「補助金のお知らせ」など、実際の仕事に関する情報を発信すれば十分です。

ブログはSEO対策としてだけでなく、ユーザーに“今の会社の動き”を伝える場でもあります。

継続は信用。こまめな更新が、アクセス増と信頼獲得の両方を支えます。

アクセス解析ツールで“数字を見て改善”する習慣をつくる

ホームページの改善を続けるには、「感覚」ではなく「数字」で判断することが大切です。

Googleアナリティクスやサーチコンソールを使えば、「どのページがよく見られているか」「どんな言葉で検索されているか」が簡単に分かります。

アクセスが多いページは強みとして伸ばし、少ないページは内容を見直す。

この繰り返しがアクセスアップの近道です。

また、離脱率や平均滞在時間をチェックすることで、“どこでユーザーが離れているのか”も可視化できます。

最初は数字を眺めるだけでも構いません。

慣れてきたら月に一度、改善のポイントを決めて実行するだけで、サイトは確実に育っていきます。

データを“見るだけ”から、“改善に活かす”へ。これが成果を出すサイト運用の第一歩です。

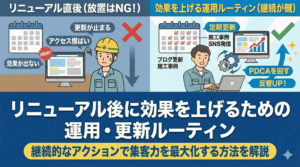

アクセス改善で成果を出すための運用ステップ

毎月の更新計画を立てて“継続”を仕組み化する

ホームページのアクセスを増やすには、「継続的な更新」が何より重要です。

しかし、思いついたときだけ更新しても効果は一時的。

継続できる仕組みを作ることが、成果を出すための第一歩です。

おすすめは、「月ごとに更新テーマを決める」 こと。

例えば、1月は施工事例、2月はスタッフ紹介、3月はお客様の声といった具合に、あらかじめカレンダーを作っておきましょう。

これにより「次は何を書こう」と悩む時間が減り、定期的な更新が習慣化します。

また、SNSやGoogleビジネスプロフィールと連動させることで、投稿を再利用しながら露出を増やすことも可能です。

“続けられる工夫”を整えることが、結果的にアクセスを伸ばす一番の近道です。

アクセスデータを見ながらPDCAを回す

アクセス改善は「作って終わり」ではありません。

大切なのは、データを見ながら PDCA(計画→実行→検証→改善) を繰り返すことです。

Googleアナリティクスやサーチコンソールを使えば、「どのページが人気か」「どんなキーワードで来ているか」が簡単にわかります。

これを見ながら、アクセスの多いページをさらに充実させ、少ないページは構成を見直すなど、具体的な改善を行いましょう。

たとえば、問い合わせページの離脱率が高ければ、ボタンの位置や色を変えるだけでも成果が出ることがあります。

数字を見て修正し、結果を確かめる。このサイクルを3か月、半年と続けることで、ホームページは“成果を出せる営業ツール”へ成長していきます。

小さな改善でも続ければ確実に成果は出る

アクセス改善は、「一度に大きく変えること」ではなく、「小さな改善を積み重ねること」が大切です。

デザインを総入れ替えしたり、大きなリニューアルをしたりするよりも、まずは 1ページの見出しを変える、写真を差し替える、説明文を増やす といった小さな工夫から始めましょう。

検索エンジンもユーザーも、“継続的に改善されているサイト”を高く評価します。

1ヶ月に1回でも見直しを続ければ、半年後には確実にアクセス数や問い合わせ数に変化が現れます。

「完璧を目指すより、まず一歩」。

小さな改善の積み重ねが、長期的な成果を生む最大の戦略です。

まとめ

ホームページのアクセスを増やすために大切なのは、「一気に結果を出そう」と焦らないことです。

アクセスが伸びない原因の多くは、デザインや見た目ではなく、“伝え方”や“設計”にあります。

タイトルや見出しをユーザー目線で見直し、施工事例やブログを少しずつ増やしていくだけでも、確実に成果は出ていきます。

特に、Googleは「継続的に更新している」「ユーザーに役立つ情報を出している」サイトを高く評価します。

つまり、アクセスアップとは、毎月の小さな改善を積み重ねて“サイトを育てる”ことに他なりません。

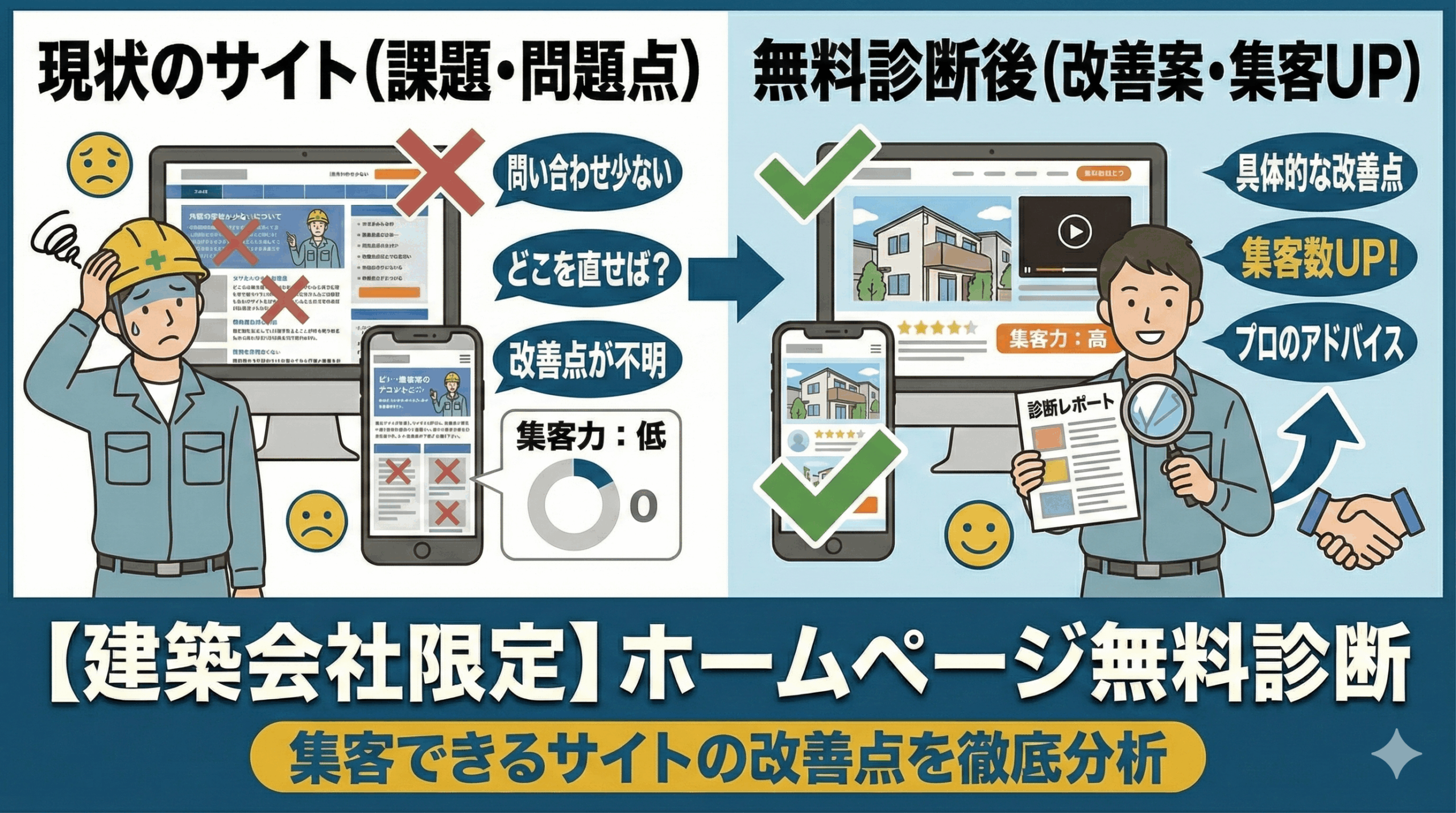

もし、

「どこを直せば良いかわからない」

「更新しても成果が出ない」

と感じているなら、一度プロの目線でサイトをチェックしてみましょう。