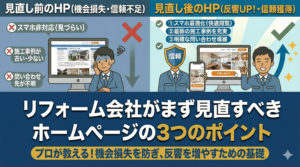

ホームページをリニューアルしたのに、思ったような反響が出ない──。

そんな悩みを抱える工務店やリフォーム会社は少なくありません。

実は、ホームページは“作って終わり”ではなく、公開後の運用・更新こそが成果を左右するポイントです。

情報の鮮度や施工事例の追加、SEOに強い記事の更新など、

定期的な発信を続けることで検索順位が安定し、見込み客からの信頼も高まります。

この記事では、初心者でも無理なく続けられる「更新ルーティン」と、

効果を最大化するための実践ポイントを、わかりやすく解説します。

なぜ“運用と更新”がリニューアル後の成果を左右するのか

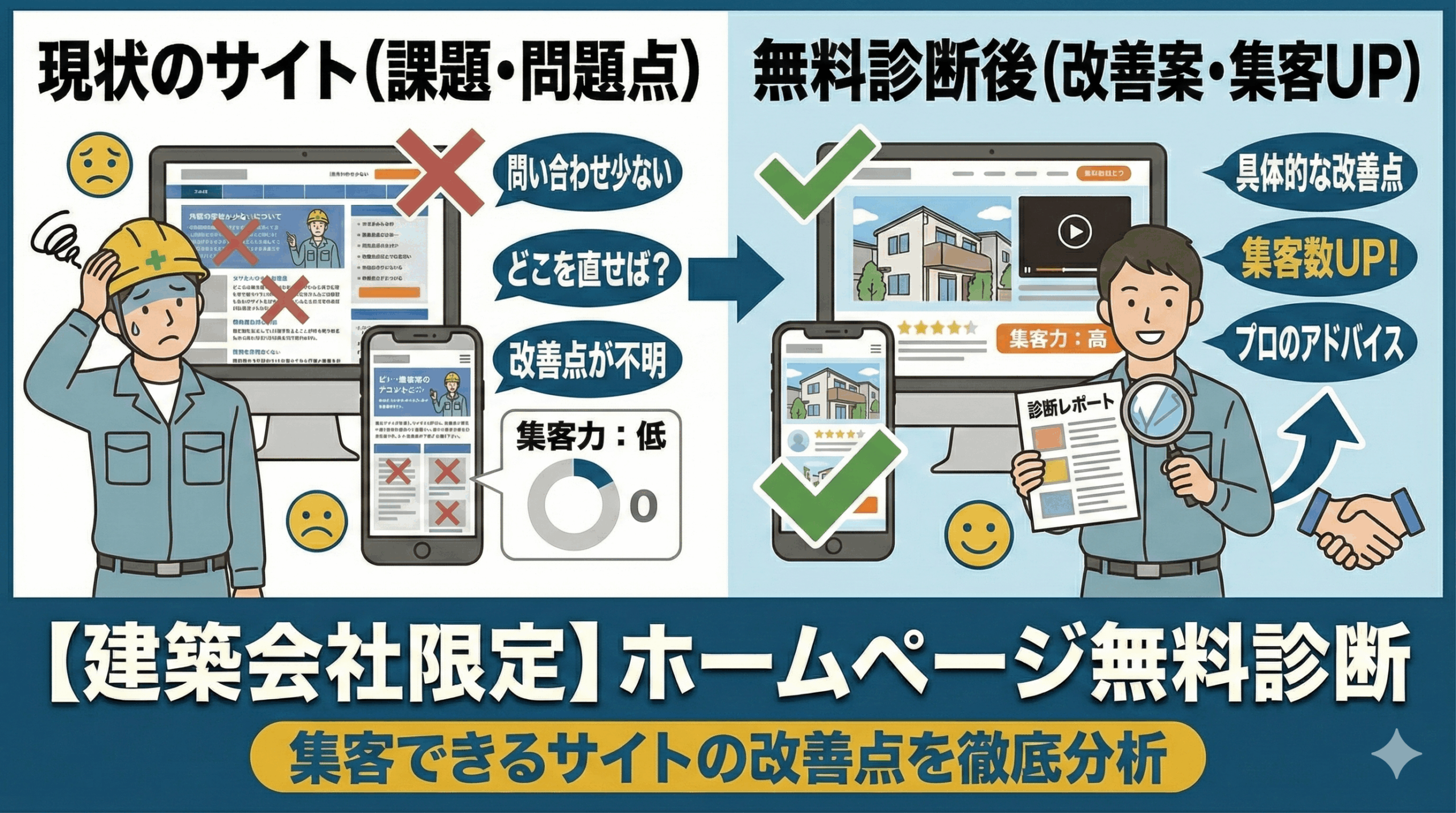

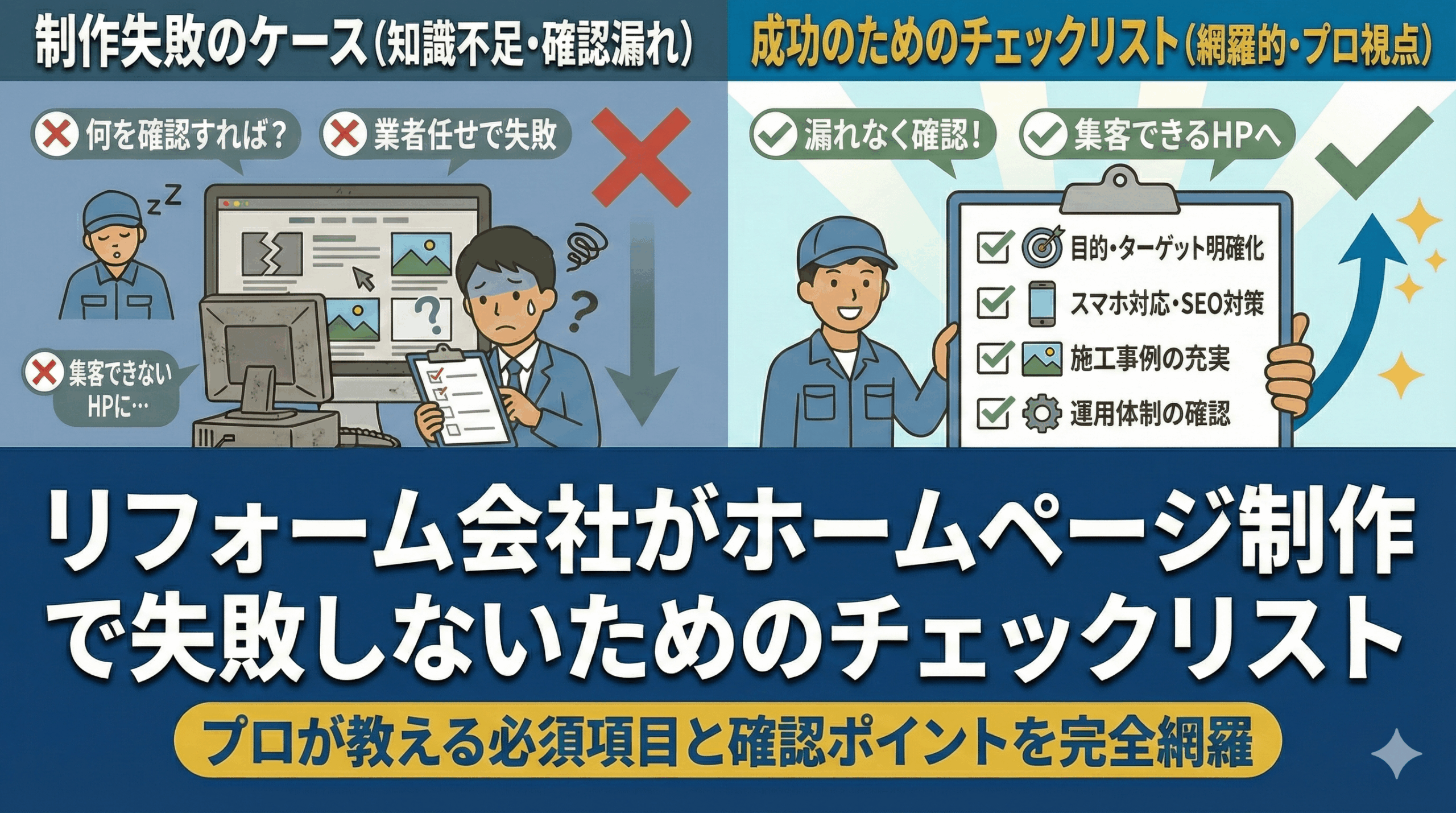

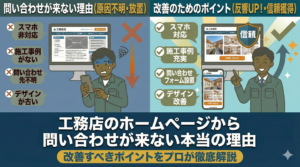

リニューアルしても成果が出ない理由とは?

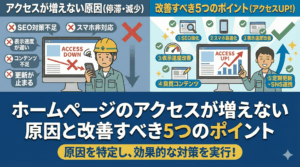

ホームページをリニューアルした直後は、デザインも新しく、検索順位も一時的に上がりやすい傾向があります。

しかし、更新が止まったままだと、数か月後にはアクセス数が落ち、問い合わせも減少してしまいます。

これはGoogleが「情報の新しさ」や「運用の継続性」を重視しているためです。

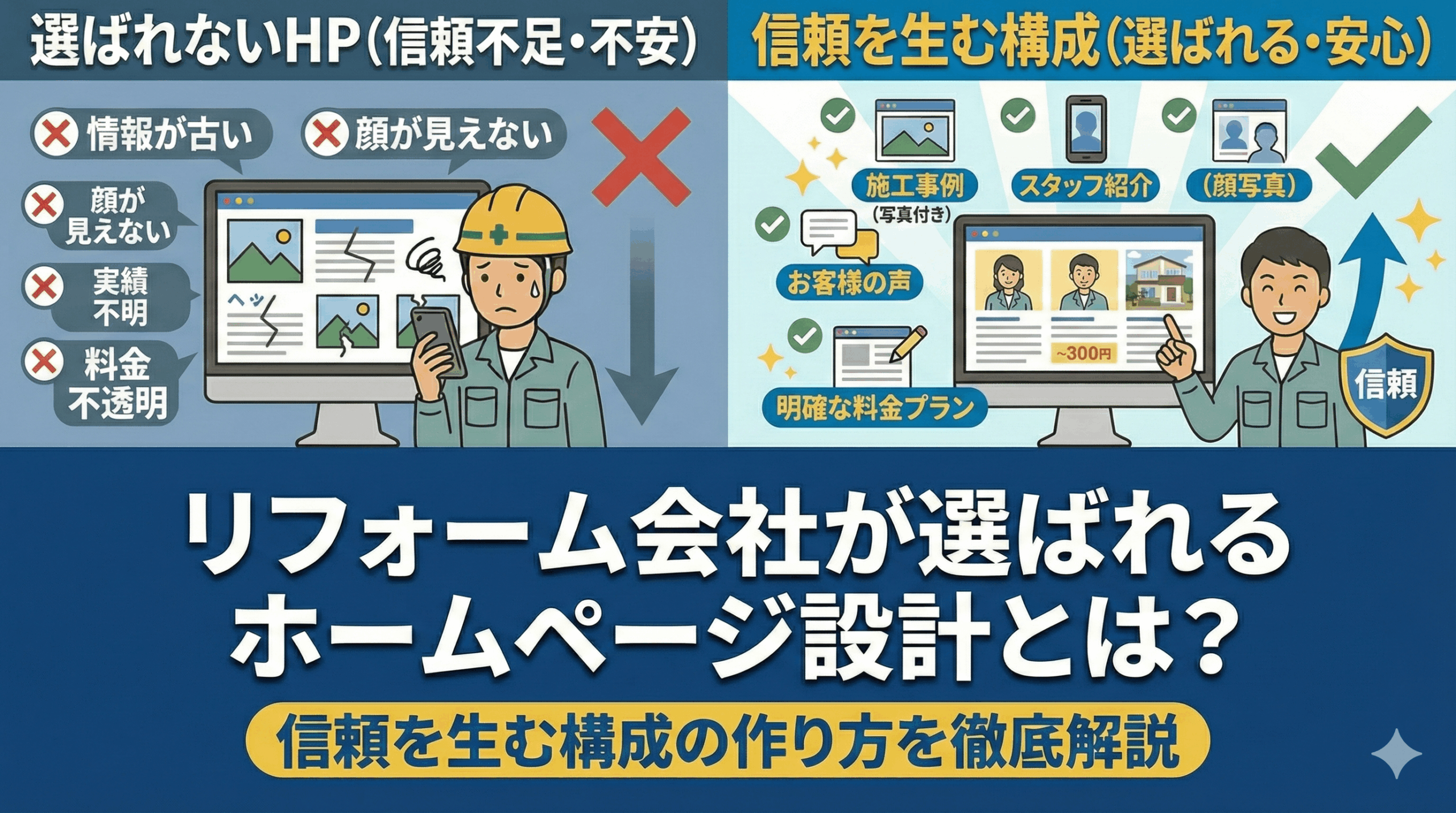

また、ユーザー側も「更新されていない=動いていない会社」と判断する傾向があります。

どんなに綺麗なデザインでも、情報が古いままだと“信頼”は生まれません。

つまり、ホームページは「公開した瞬間がスタート」であり、

継続的な発信を通じて育てていく資産なのです。

リニューアルで見た目を整えるだけでなく、定期的な更新を仕組み化することが、成果を生み続けるカギとなります。

サイト運用=情報発信の「仕組み化」

「運用」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実際は日々の情報発信をルール化することです。

たとえば、毎月1件の施工事例を追加したり、季節ごとのお知らせを更新したりするだけでも、

Googleから「継続的に動いているサイト」と評価されます。

また、情報発信をルーティン化することで、担当者の負担も軽減されます。

「何を」「いつ」「誰が」更新するかを決めておくことで、抜け漏れのない運用が可能です。

さらに、発信内容が積み重なるほど、検索結果にも反映されやすくなり、

“更新が強い会社=信頼できる会社”という印象を与えます。

つまり、運用とは難しいテクニックではなく、日常業務を発信に変える仕組み作りなのです。

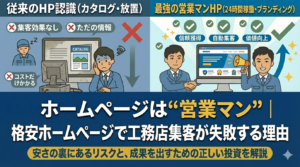

運用を「コスト」ではなく「投資」と捉える発想

多くの経営者が「運用に時間や費用をかけるのはもったいない」と考えがちですが、

実際には運用こそが売上と信頼を積み上げる最も確実な投資です。

なぜなら、ホームページは広告とは違い、更新を重ねるほど“資産”として価値が蓄積されるからです。

たとえば、施工事例やお客様の声を毎月更新していけば、

1年後には「会社の強み」を証明するコンテンツが自然と増えます。

さらに、更新頻度が高いほどGoogleの評価も上がり、広告費をかけなくても検索から集客できるようになります。

リニューアル後の運用を続けることが長期的に大きなリターンを生む——

この考え方こそ、成果を出す企業が実践している“本当のWeb戦略”です。

更新頻度と内容のバランスを整えるコツ

毎日更新より“中身のある発信”を意識する

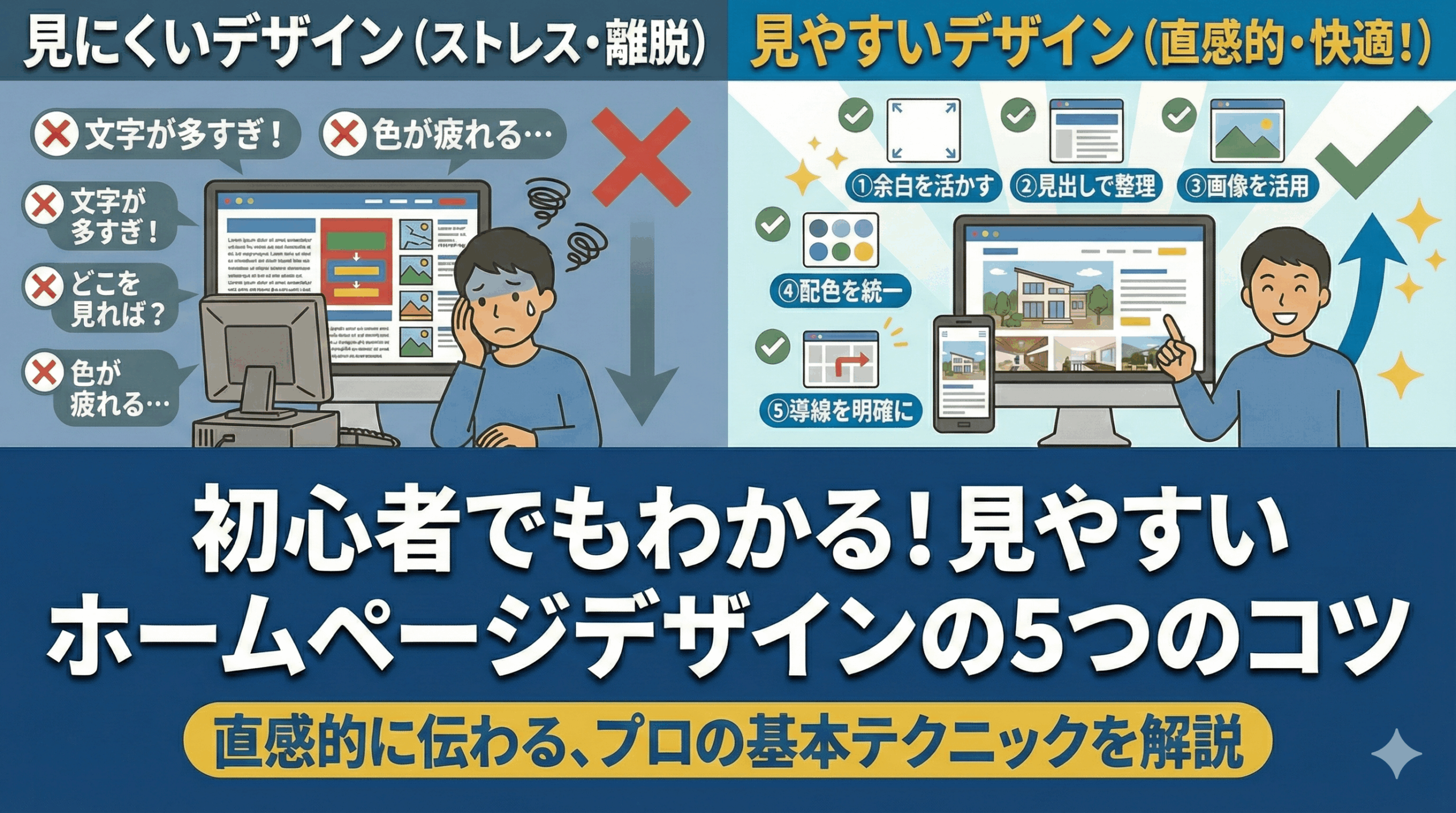

「更新は多いほど良い」と思われがちですが、実は量より質のほうが重要です。

Googleは「ユーザーにとって有益かどうか」を評価するため、

意味のない短文更新を繰り返すより、月に1〜2本の充実した記事や施工事例を発信するほうが効果的です。

たとえば、「外壁リフォームのビフォーアフター」や「お客様の声をもとにした改善事例」など、

実際の仕事を通じた内容は、検索でも評価されやすく、ユーザーの信頼を得やすいコンテンツです。

毎日頑張って更新しても、中身が薄ければ成果にはつながりません。

更新の目的は“情報を増やすこと”ではなく、“信頼を積み重ねること”。

少ない本数でも、読む人に価値が伝わる発信を意識することが、継続的な成果への近道です。

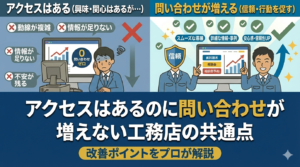

アクセスを伸ばす更新テーマの選び方

「何を書けばいいかわからない」と悩む担当者は多いですが、

更新テーマはお客様の興味・悩み・行動から逆算すると見つけやすくなります。

たとえば、リフォーム業なら「外壁塗装のタイミング」「費用を抑える方法」など、

“お客様が検索しそうな言葉”を中心にテーマを決めましょう。

また、実際にあった質問や現場での事例をコンテンツ化するのもおすすめです。

「よくある質問への回答」「施工中の工夫」「職人インタビュー」など、

リアルな情報は、他社との差別化にもつながります。

更新テーマを決めるコツは、“お客様が知りたい情報”と“自社が伝えたい強み”の交差点を探すこと。

この視点で発信を続けると、自然とSEO効果も高まり、アクセスが安定して伸びていきます。

SNS・ブログ・お知らせの使い分け方

ホームページの更新といっても、「ブログ」「施工事例」「お知らせ」など、発信の種類はさまざまです。

それぞれの役割を明確に分けることで、無理なく・効率的に情報発信ができます。

- ブログ:検索からの流入を狙う“資産型コンテンツ”

- 施工事例:信頼・実績を伝える“証拠コンテンツ”

- お知らせ:イベントや臨時対応など“リアルタイム発信”

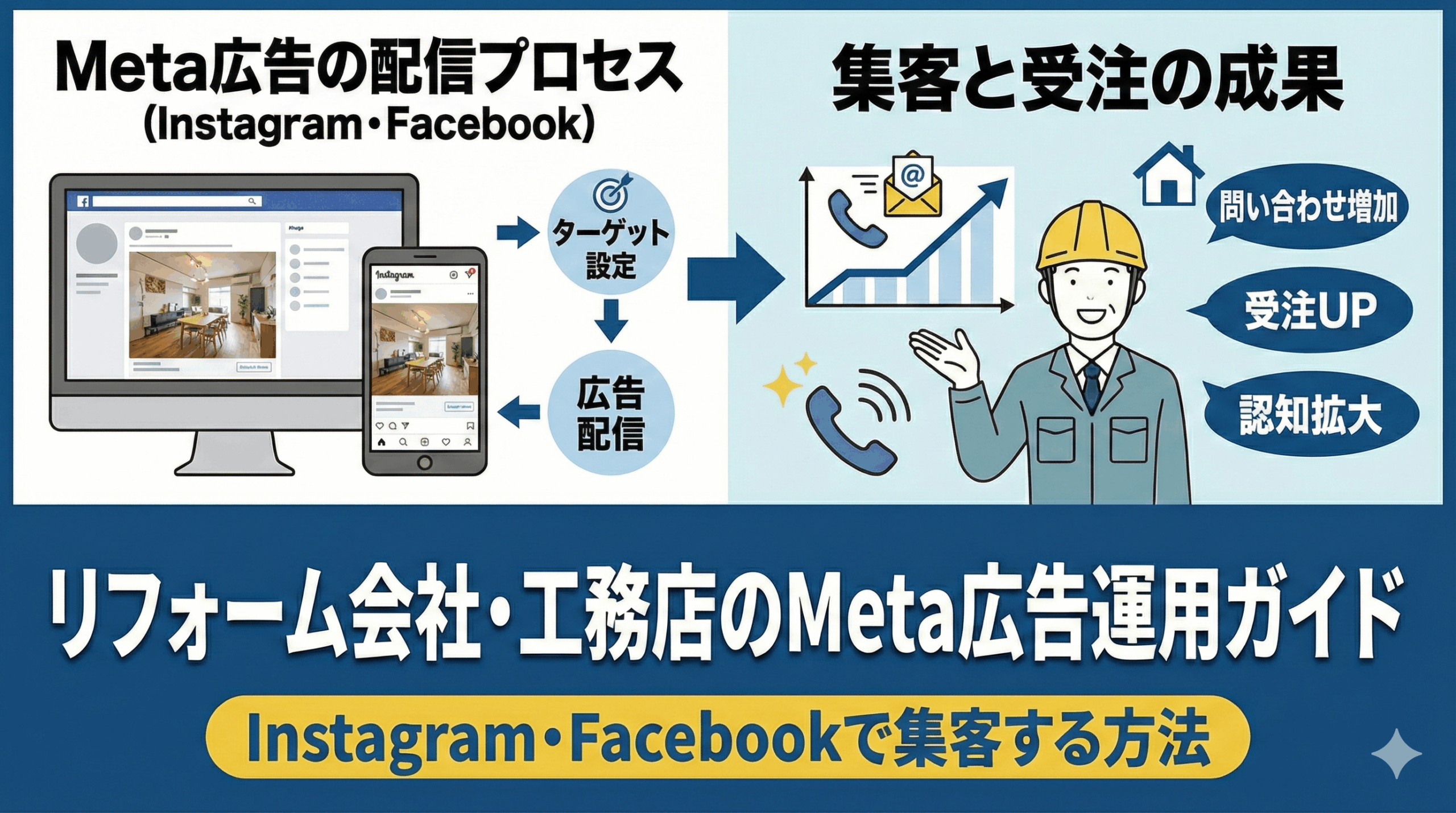

また、SNS(Instagram・LINE公式など)は、更新内容を広げる拡散ツールとして活用すると効果的です。

「施工事例をInstagramでシェア」「ブログ記事をLINEで案内」など、

連携を意識することで発信の効率が上がり、“見られるチャンス”が何倍にも広がります。

更新は“どこに何を出すか”を整理してから始めることで、ムダのない運用が実現します。

データで成果を“見える化”する分析習慣

Googleアナリティクスで見るべき3つの数字

「アクセス解析」と聞くと難しく感じる方も多いですが、

実際に見るべき数字はたった3つ──「アクセス数(PV)」「滞在時間」「離脱率」です。

アクセス数は「どれだけ見られているか」、滞在時間は「どれだけ読まれているか」、

離脱率は「どのページで興味を失ってしまったか」を示します。

たとえば、施工事例ページの滞在時間が長ければ「見込み客が関心を持っている証拠」。

逆に離脱率が高いページは、内容がわかりづらい、CTA(問い合わせ導線)がない、などの改善余地があります。

数字は「成績表」ではなく「ヒントの宝庫」。

1か月に一度チェックするだけでも、どの更新が効果的だったかが見えてきます。

分析の目的は“データを理解すること”ではなく、“次に何を改善するかを決めること”です。

Search Consoleで検索順位をチェックする習慣

Google Search Console(サーチコンソール)は、

ホームページがどんなキーワードで検索され、何回クリックされたかを確認できる無料ツールです。

「検索順位が10位以内に入っているページ」や「よく検索されている言葉」を把握することで、

次にどんな記事を増やすべきか、どのページを改善すべきかが見えてきます。

たとえば、「外壁塗装 費用」で8位にあるページをリライト(再編集)すれば、

上位表示の可能性が高まります。

また、「検索されているのにクリックされていないページ」は、

タイトルや説明文を変えるだけでクリック率が上がることもあります。

このように、サーチコンソールは“勘”ではなく“根拠”に基づいて改善できるツール。

数字に苦手意識がある方でも、色のグラフを見るだけでも十分な気づきが得られます。

数字をもとにPDCAを回す考え方

アクセス数や検索順位を確認したら、次は「改善→検証」を繰り返すことが大切です。

この流れを簡単に言うと、PDCA(Plan・Do・Check・Act)です。

難しく考える必要はなく、「このページを少し直して→様子を見て→次に活かす」──これで十分です。

たとえば、「問い合わせボタンを目立たせたらクリック数が増えた」「施工事例を追加したら滞在時間が伸びた」

といった小さな改善の積み重ねが、最終的には大きな成果につながります。

重要なのは、“完璧を目指さず、定期的に見直すこと”。

毎月1回でも数字を振り返る時間を設ければ、

ホームページは“作ったままの資産”から、“成長し続ける営業ツール”へと進化します。

SEOを意識したコンテンツ更新の基本

Googleが評価する“定期的な更新”とは?

SEOで重要なのは、サイトを定期的に動かすことです。

Googleは「最新の情報を継続的に発信しているサイト」を高く評価するため、

月に1〜2回でも更新があると“信頼できるサイト”として見られやすくなります。

ただし、形式的に記事を増やすだけでは逆効果。

内容が薄い更新や、他サイトのコピーは評価を下げてしまいます。

大切なのは、“ユーザーの疑問に答える情報”を発信し続けることです。

たとえば、「外壁塗装の寿命は?」「補助金を使えるリフォームとは?」など、

お客様が知りたい内容を丁寧に説明するだけでOK。

小さな更新でも、継続することで検索順位が安定し、問い合わせにつながりやすくなります。

SEOは“特別な技術”ではなく、正しい情報をコツコツ伝える積み重ねなのです。

キーワード選定とタイトル設計のポイント

SEOで上位を取るためには、キーワード選びがとても重要です。

とはいえ、難しい分析ツールを使う必要はありません。

まずは、自社のサービスと地域名を組み合わせた言葉──

たとえば「◯◯市 リフォーム」「外壁塗装 費用 目安」など、

お客様が検索しそうな言葉をタイトルに入れるだけでも効果があります。

タイトルは「誰が・何を・どんな悩みを解決できるか」を意識して作ると◎。

たとえば「◯◯市で外壁塗装を検討中の方へ|費用と業者選びのポイント」など、

内容が具体的にイメージできるタイトルが理想です。

また、見出し(h2・h3)にも関連キーワードを自然に入れることで、

Googleが「このページは専門性が高い」と判断しやすくなります。

“人に伝わる=検索にも強くなる”、これがSEOの基本です。

内部リンクと構造の最適化で評価を上げる

SEOを強化するうえで意外と重要なのが、ページ同士のつながり(内部リンク)です。

たとえば、「リフォーム費用の記事」から「施工事例ページ」や「お問い合わせページ」にリンクを貼ると、

ユーザーが迷わず行動できる導線になります。

Googleにとっても、リンクでしっかり結ばれたサイトは“構造が整理された信頼できるサイト”と判断されます。

また、関連記事を相互にリンクさせることで、滞在時間が増え、離脱率も下がります。

これは“ユーザー満足度が高いサイト”のサインとして、検索順位にも好影響を与えます。

さらに、ナビゲーションやフッターに「人気記事」や「カテゴリリンク」を設けるのも効果的です。

内部リンクの目的は、“Googleのため”ではなく、“訪問者が目的の情報にたどり着くため”。

結果的に、それがSEOの最大の強化策になります。

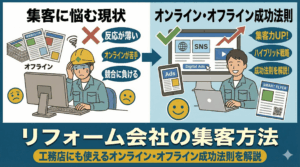

チーム・外部パートナーとの連携で効率化する方法

担当者がいなくても回る“更新フロー”の作り方

ホームページ運用で一番多い悩みが、「担当者がいなくて更新が止まる」ことです。

しかし、仕組みさえ作れば、担当者不在でも継続できる運用体制を構築できます。

ポイントは、更新を「人任せ」ではなく「ルール化」すること。

たとえば、「毎月末に施工事例を1件追加」「季節のキャンペーンを3か月ごとに掲載」など、

あらかじめスケジュールを決めておくことで、迷いなく進められます。

Googleスプレッドシートなどを使い、更新内容と担当を一覧化しておくのも効果的です。

また、日常業務の中で「これは発信できる」と感じた瞬間に写真を撮るなど、

現場スタッフが“情報提供者”として関わる仕組みを作ると、ネタ不足にも困りません。

「更新は特別な仕事ではなく、日常の延長線上」という意識が続く鍵です。

私の方でも対応しておりますので、お気軽にお申し付けください。

無料相談を受け付けております

外部パートナーとの連携で質とスピードを両立

リニューアル後の運用を自社だけで完結させようとすると、どうしても時間と手間がかかります。

そのため、外部パートナーをうまく活用することが、長期的には最も効率的です。

たとえば、記事の更新やSEOの分析を制作会社に依頼し、

現場写真や会社ニュースだけを社内で共有する形にすれば、分業がスムーズになります。

こうした“役割分担”を明確にすることで、更新の質もスピードも落とさずに運用が続きます。

重要なのは、「外注=丸投げ」ではなく、「共同運用」の意識を持つこと。

制作会社を“パートナー”として扱い、

“作ってもらう”から“一緒に育てる”へ という関係に変えることで、継続的な成果が出やすくなります。

社内全体で“発信文化”を根づかせる方法

運用を続けるためには、経営者だけでなく社員全員が“発信者”になる意識が大切です。

更新を1人の仕事にせず、全員でネタを出し合う文化をつくることで、

ホームページが“会社全体のストーリー”として育っていきます。

たとえば、「現場スタッフが写真を撮る」「営業担当がお客様の声を集める」など、

小さな関わりを積み重ねるだけで、自然と更新内容が増えていきます。

経営者はその仕組みを整え、スタッフが気軽に発信できる環境を作ることが役割です。

社内に“発信が当たり前”という空気が生まれると、

それは社外にも伝わり、「活気のある会社」「誠実な会社」という印象を与えます。

つまり、運用とは単なる作業ではなく、企業文化をつくる取り組みなのです。

まとめ

ホームページのリニューアルはゴールではなく、“新しいスタートライン”です。

どれだけデザインを整えても、更新や改善を止めてしまえば、その価値は時間とともに薄れていきます。

逆に、コツコツと運用を続けることで、ホームページは「信頼を積み上げる営業資産」へと成長します。

定期的な更新・アクセス分析・SEOを意識したコンテンツ作り──

これらを無理なくルーティン化すれば、集客も採用も安定して成果が出るようになります。

大切なのは、完璧を目指すことではなく、「まず続けること」。

1か月に1つの記事でも、1枚の施工写真でも、積み重ねが確実に結果につながります。

くらしマーケ工房では、リフォーム会社や工務店を中心に、

リニューアル後の運用・改善を“伴走型”でサポートしています。

「更新のやり方がわからない」「時間がなくて続かない」という企業様でも、

運用設計からコンテンツ制作まで一貫して支援し、成果の出る仕組みづくりをお手伝いします。

💬 「せっかく作ったホームページを、もっと成果につなげたい」

📈 「継続できる更新ルーティンを整えたい」

という方は、ぜひ一度ご相談ください。

👉 無料の運用診断・相談はこちらから

“作って終わり”から“育てて伸ばす”へ──

あなたの会社のホームページを、地域で選ばれる存在に育てましょう。