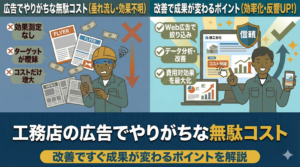

建築業で広告を出しても「思ったより反応が取れない」「問い合わせにつながらない」という声は少なくありません。広告費をかけても成果が出ない背景には、建築業ならではの“特有の課題”があります。競合が増え、見込み客が慎重に比較する時代において、単に広告を流すだけでは選ばれにくくなっているのです。さらに、ターゲット設定の曖昧さやクリエイティブ不足、ホームページ・LPの作り込みの甘さなど、広告以外の要素が結果に大きく影響します。本記事では、建築業で広告がうまくいかない理由を具体的に分かりやすく解説し、失敗しないための改善ポイントを体系的にまとめました。広告のムダを減らし、確実に成果へつなげるためのヒントをお伝えします。

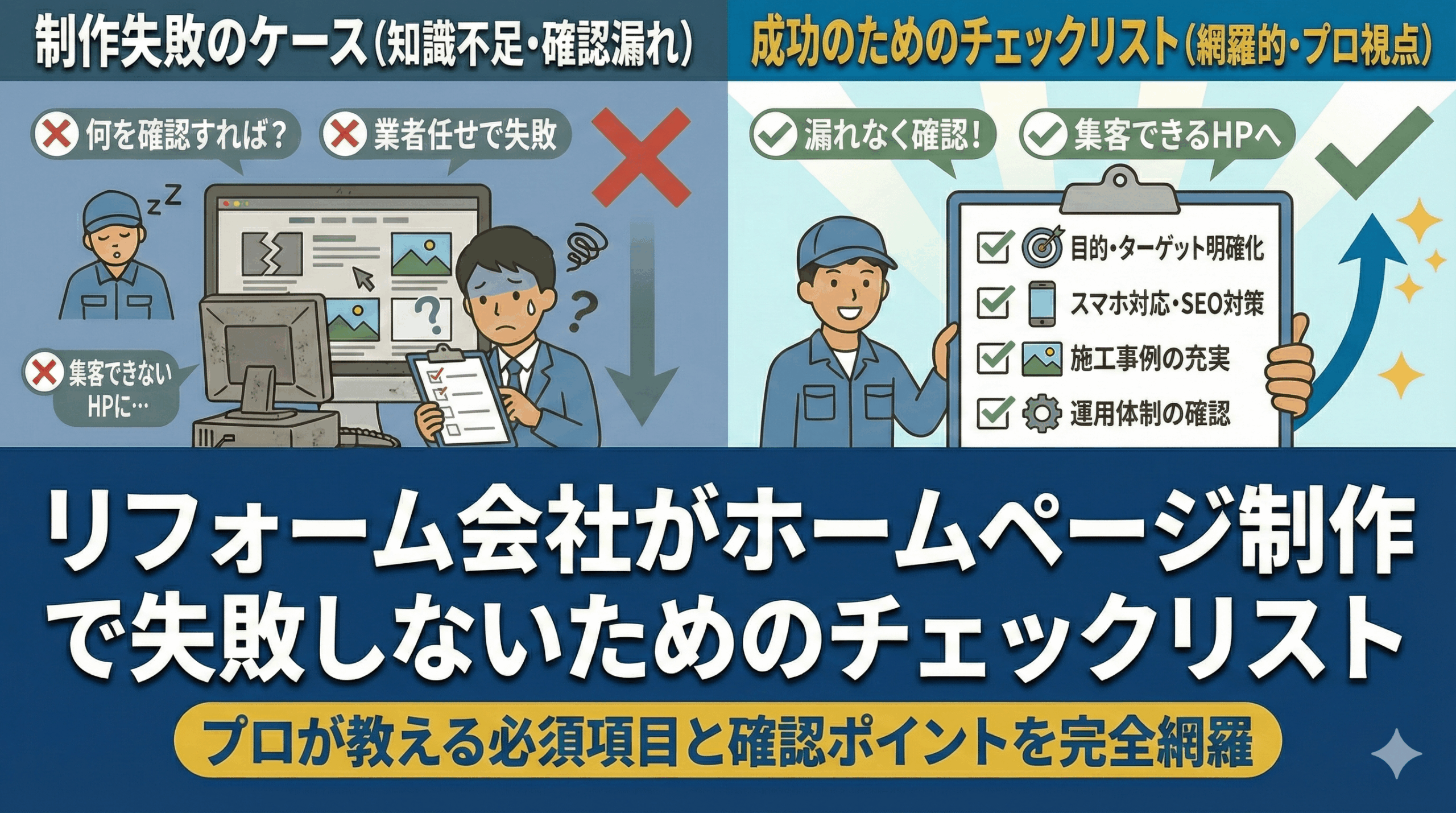

建築業で広告がうまくいかない“根本原因”を理解する

建築業は「広告費をかければ問い合わせが増える」という単純な業界ではありません。

そもそも建築工事は高額で比較時間が長く、「信頼」が最も重視される領域です。

そのため、広告だけで即決してもらうことが難しく、広告以外の要素が集客成果を左右します。

ここでは、建築業の広告がうまくいかない根本理由を分かりやすく整理します。

そもそもなぜ広告だけでは集客できないのか

建築業の見込み客は、広告を見た瞬間に問い合わせるわけではありません。

「どんな会社?」「施工実績は?」「口コミは?」

と、複数の情報をチェックしてから検討します。

▼ 広告だけでは成果が出ない主な理由

- 単価が高く、即決されにくい

- 建築会社同士の違いが分かりにくい

- “信頼性”が確認できないと動かない

- 広告→HP→口コミと、複数ステップで判断される

つまり広告は入口であり、決め手ではないということです。

競合増加による「差別化不足」の問題

建築業界では、ここ数年で広告を出す会社が急増しています。

リスティング広告やMeta広告を始めた企業が増えたことで、

「同じような写真・同じような訴求」の広告が溢れている状態です。

▼ 差別化できず成果が落ちる理由

- 広告文が“どこも同じ”に見える

- 写真が類似していて印象に残らない

- 「安い」「丁寧」など抽象的な訴求ばかり

- 施工実績を具体的に見せている会社が少ない

差別化できない広告は、最も大きなムダ広告になりやすく、

クリックされても問い合わせにつながりません。

見込み客が広告を比較しているという事実

建築業の見込み客は、一社だけを見ることはほぼありません。

広告を見た後に、

・ホームページ

・施工実績

・Google口コミ

・Instagram

などを複数比較し、“一番安心できる会社”を選びます。

▼ 比較されるポイント

- 施工実績の質と量

- 口コミの評価と対応の丁寧さ

- サイトのわかりやすさ

- 実績の見せ方(Before/After)

- 担当者・会社の雰囲気が伝わる情報の有無

広告はあくまで「認知のきっかけ」にすぎません。

比較検討に勝てる情報設計がなければ、広告効果はゼロに近づきます。

広告費=成果ではない理由をわかりやすく解説

「広告費を増やせば成果が出る」と考える人は多いですが、

建築業ではこれは間違いです。

▼ 広告費を増やしても成果が出ない理由

- 受け皿(ホームページ)が弱いと反応しない

- 施工写真が少ないと選ばれない

- 口コミが弱いと信頼されない

- ターゲットが明確でないと広告が分散する

- 比較検討で負けると問い合わせに至らない

広告は“入口の強化”であり、

問い合わせ・契約につなげるためには、

広告 → ホームページ → 口コミ → 実績

のすべてが連動する必要があります。

つまり、広告費=成果ではなく、

広告費 × 情報の質 × 信頼性

という掛け算が成果を決めています。

①ターゲット設定が曖昧すぎる

建築業の広告がうまくいかない最大の理由のひとつが、

「誰に届けたいのか」が明確になっていないことです。

ターゲットが曖昧なまま広告を出すと、配信の精度が下がり、無駄なクリックだけが増えてしまいます。

まずは、“どんな人に選ばれたいのか”を具体的に定義することが欠かせません。

「誰に届けるのか」が決まっていない建築会社の共通点

多くの建築会社が、次のような状況に陥っています。

▼ よくある失敗パターン

- 「地域のすべての人に向けた広告」を作ってしまう

- 年齢・家族構成・予算がバラバラな層に配信されている

- 訴求が広すぎて“誰にも刺さらない広告”になっている

- お客様像が社内で共有されていない

- 自社の得意分野とターゲットが一致していない

結果として、

広告のメッセージも写真も、どこの建築会社でも使えるような“平均的な内容”になり反応が取れなくなる

という悪循環が起きます。

年齢・地域・予算・施工内容でターゲットを明確にする方法

ターゲット設定のポイントは、

「お客様の条件を細かく分けること」 です。

▼ ターゲットを絞る4つの軸

① 年齢・家族構成

- 30代:新築・リノベーション層

- 40〜50代:増築・二世帯住宅・断熱リフォーム

- 60代:外壁・屋根修繕、バリアフリーリフォーム

② 地域(施工対応エリア)

- 市区町村レベルで絞ると広告配信の精度が上がる

③ 予算帯

- 50万以下の小規模工事

- 50〜150万の水回りリフォーム

- 200万以上の大規模リノベーション

④ 施工内容(得意分野)

- 外壁・屋根工事

- 水回りリフォーム

- 新築・注文住宅

- 内装・断熱

この4軸が明確になると、

広告コピー・写真・LP内容がターゲットに合ったものに最適化され、

同じ広告費でも反応率が大幅に向上します。

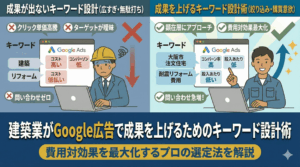

想定していない層に広告が出てしまう理由

ターゲット設定が曖昧な状態で広告を出すと、

次のような“無駄配信”が起こります。

▼ 無駄に広告が届く原因

- 地域設定が広すぎる(県全域に出している等)

- 年齢設定が全世代になっている

- 配信キーワードが大雑把すぎる(例:リフォーム、家づくり)

- Meta広告の興味関心が広く、関係ない層にも表示される

- LPの内容が広すぎてGoogleが「誰向けか」判断できない

結果として、

・今すぐ工事する意思がない人

・自社の価格帯に合わない人

・対応エリア外の人

に広告が出続け、

クリックだけ増えて問い合わせが増えない状態になります。

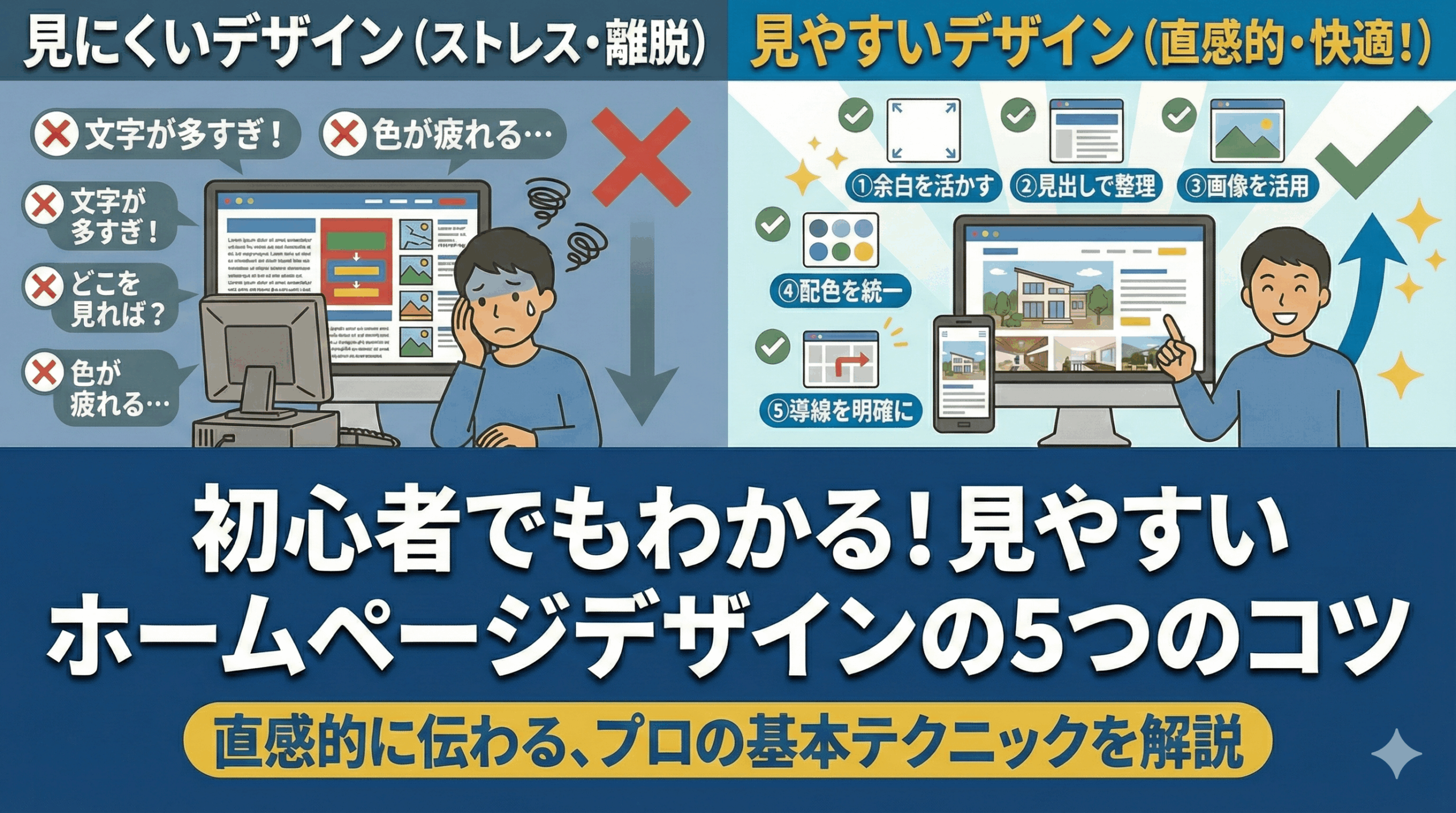

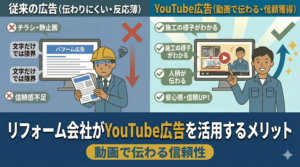

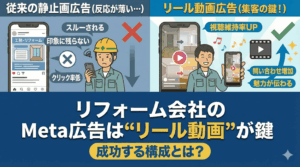

②広告クリエイティブが弱い

建築業の広告が反応しない大きな理由のひとつが、

広告クリエイティブ(画像・コピー)が弱いことです。

特に建築系の広告は、意図せず“他社と同じ”見え方になりやすく、

見込み客の目に止まらずスルーされてしまうことが多くあります。

ここでは、成果が出ないクリエイティブの改善ポイントを整理します。

写真・訴求が「他社と同じ」になりやすい問題

建築業の広告で最も多いのが、

テンプレートのような写真・曖昧な訴求を使ってしまうケースです。

▼ よくある失敗例

- 家の外観の“よくある写真”だけ

- 「丁寧な施工」「地域密着」といった抽象的ワード

- スタッフ写真もなく“本当にこの会社なのか”分からない

- 特徴がなく、他社広告と違いが判別できない

結果として、

ユーザーから見てすべて同じ建築会社に見えてしまい、差別化がゼロになります。

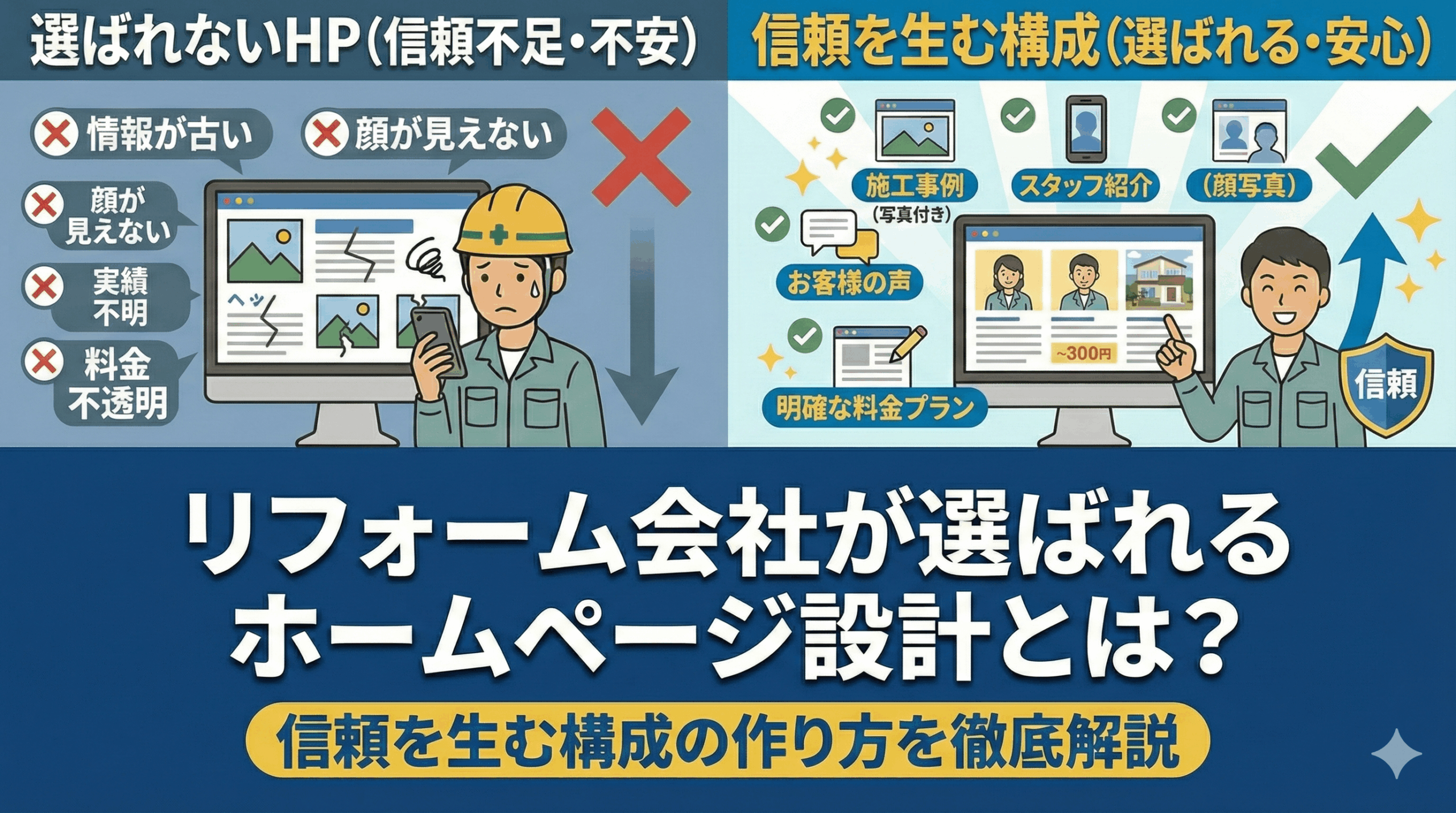

建築業に必要な“信頼訴求”とは?

建築業の商品は、高額であり生活の基盤に関わるため、

ユーザーが最も重視するのは「価格」ではなく “信頼” です。

▼ 信頼訴求に必要な要素

- 施工現場のリアルな写真(自社で撮影したもの)

- スタッフ・職人の顔が見える安心感

- 施工実績の量と具体性(年間◯件・地域名)

- 口コミ・評価・お客様の声

- 会社の歴史・資格・許可番号などの裏付け情報

こうした“選ばれる理由”が写真やコピーに反映されていないと、

広告はただの価格競争に巻き込まれてしまいます。

Before/Afterや施工実績が少ないと反応が取れない理由

建築業の広告で最も反応が取れる素材は、

Before/Afterと施工事例写真です。

▼ 少ないと反応が落ちる理由

- 仕上がりがイメージできない

- 自社の技術力が伝わらない

- 地域のユーザーが“地元実績”を確認できない

- 広告の説得力が弱くなり、比較に負ける

- SNS文化の中で“写真の質”が信頼の基準になっている

対して、施工実績が豊富な企業は広告のクリック率・問い合わせ率が安定します。

ユーザーは「どれだけ実績があるか」を最も重要視するからです。

キャッチコピーで差がつくポイント

写真だけでなく、キャッチコピーも反応の差に大きく影響します。

抽象的な文言ではなく、“誰のどんな悩みを解決するのか”が明確なコピーが必要です。

▼ 反応が取れるキャッチコピーのポイント

- 「地域名+施工内容」でターゲットに刺さる

- 「工事後の未来」をイメージさせる

- 「他社との違い」を一言で伝える

- 具体的な数字を使う(実績・料金・年数)

- お客様の声を代弁する表現にする

▼ 例(わかりやすいタイプ)

- 「◯◯市で年間120件の外壁リフォーム実績」

- 「一軒一軒、職人が最後まで担当します」

- 「施工後10年の安心をつくる外壁塗装」

- 「中古住宅の“住み心地”を変える断熱リノベ」

キャッチコピーが変わるだけで広告効果が倍になるケースも珍しくありません。

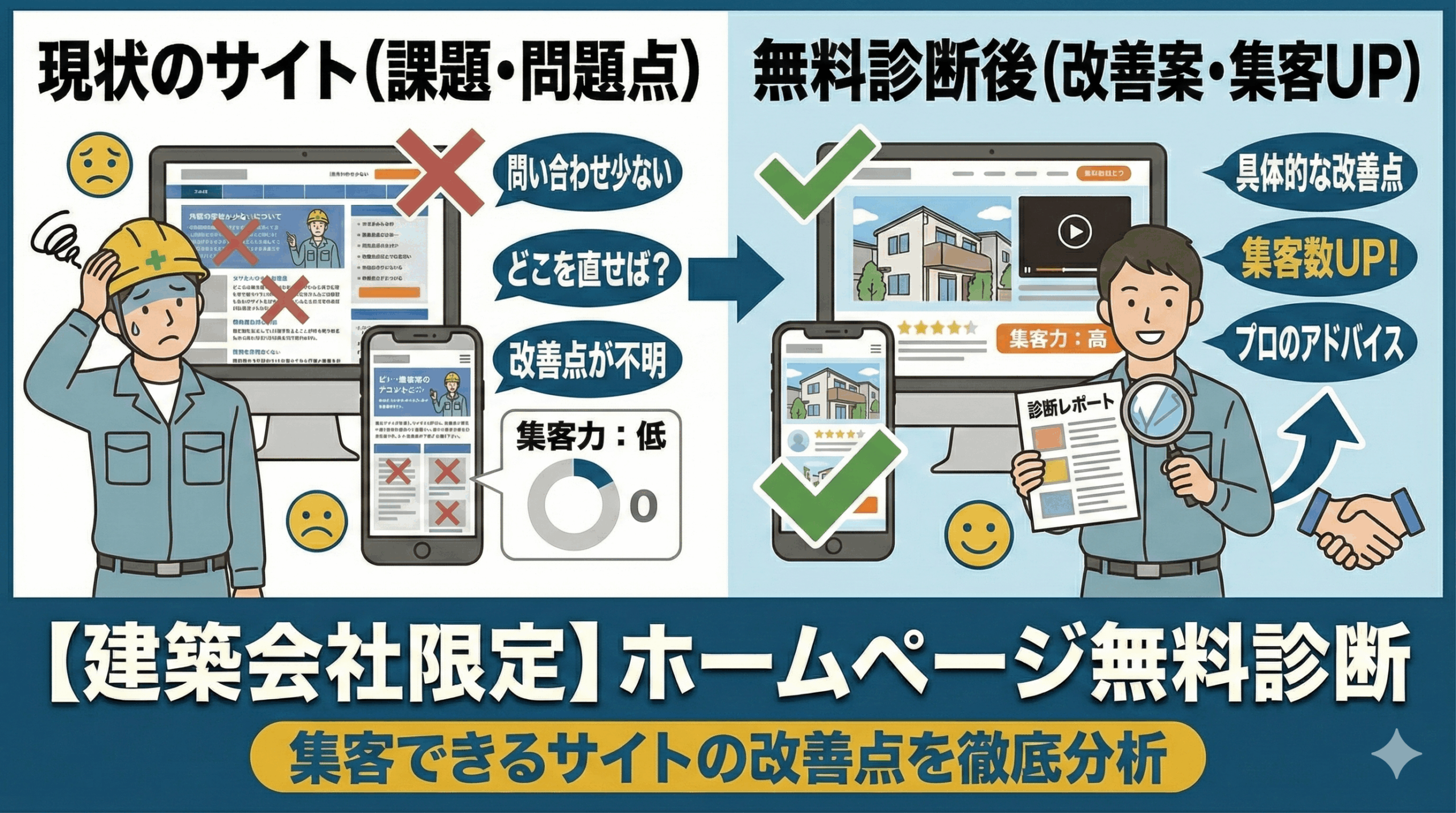

③受け皿(LP・HP)の作り込み不足

建築業の広告が反応しない最も大きな理由のひとつが、

LP(ランディングページ)やホームページの作り込み不足です。

広告はあくまで“入り口”であり、クリックされた後の受け皿が弱いと、

どれだけ広告費をかけても問い合わせにはつながりません。

ここでは、その根本原因と改善ポイントを解説します。

広告のクリックは“入口”でしかない

ユーザーが広告をクリックした時点では、

「少し気になる」「詳しく知りたい」という段階です。

まだ“問い合わせたい”段階ではありません。

▼ クリック後にユーザーが必ず確認するポイント

- この会社は信頼できるか?

- 実績はあるか?(写真・件数・地域名)

- 自分の希望に合った施工ができるか?

- 料金はどのくらいか?

- 何が強みなのか?

LPやHPの情報が不足していると、この確認プロセスで離脱してしまうため、

クリック数=問い合わせ数にならないのが建築業の特徴です。

LPの情報量が少ないと離脱される理由

建築工事は高額であり、生活に直結する大きな判断です。

情報が少ないLPは、ユーザーの不安を解消できず、離脱率が急増します。

▼ 情報不足で離脱が増える典型例

- 写真が少なく仕上がりイメージが湧かない

- 文量が少なく“どんな会社か”理解できない

- メリット・デメリットの説明がない

- 担当者が見えず不安になる

- 根拠のない「安い・丁寧」だけ並んでいる

建築業のLPに必要なのは“短くてオシャレなページ”ではなく、

比較検討に勝てるだけの情報量です。

施工事例・料金・対応エリアを載せないと成約しにくい

この3つは、建築業LPの“必須三大コンテンツ”です。

これが欠けているページは、問い合わせ率が低くなります。

① 施工事例(Before/After)

- 実績が多い会社ほど反応が取れる

- 地域名・工事内容・工事期間・費用を必ず記載

- 写真が信頼性と技術力の証明になる

② 料金(目安でOK)

- 完全に非公開は不信感につながる

- 価格帯・施工内容を明記し期待値を合わせる

- “参考価格”だけでも問い合わせが増えやすい

③ 対応エリア

- 市区町村レベルで細かく掲載する

- 対応外のユーザーのクリックを減らし、無駄な広告費を削減

- 地域密着感を伝えられるため信頼獲得に役立つ

この3つが揃うだけで、

問い合わせ率は2〜3倍に伸びるケースもあります。

問い合わせフォームが使いにくい=広告のムダ

問い合わせフォームは“最後の決済ポイント”です。

ここが使いにくいと、どれだけ広告が優秀でも離脱されてしまいます。

▼ 使いにくいフォームの特徴

- 入力項目が多すぎる

- 必須項目が無駄に多い

- スマホで入力しづらい

- 完了ページが分かりづらい

- 「送信」ボタンが小さく押しにくい

▼ 改善ポイント

- 入力項目は最低限(5〜8項目)に絞る

- スマホでの操作性を最優先

- 送信後の自動返信メールを整備

- LINE問い合わせも用意して選択肢を増やす

問い合わせフォームの改善だけで、

問い合わせ率が1.5〜3倍になることも珍しくありません。

建築業が広告で成果を出すための改善ポイント総まとめ

建築業の広告で成果を出すためには、

単に広告費を投じるだけでは不十分です。

広告のクリックから問い合わせ、そして契約に至るまでの全工程を最適化することが重要であり、

ひとつの施策だけで結果を出すことは難しいのが建築業の特徴です。

ここでは、成果につながる“本質的な改善ポイント”をまとめて解説します。

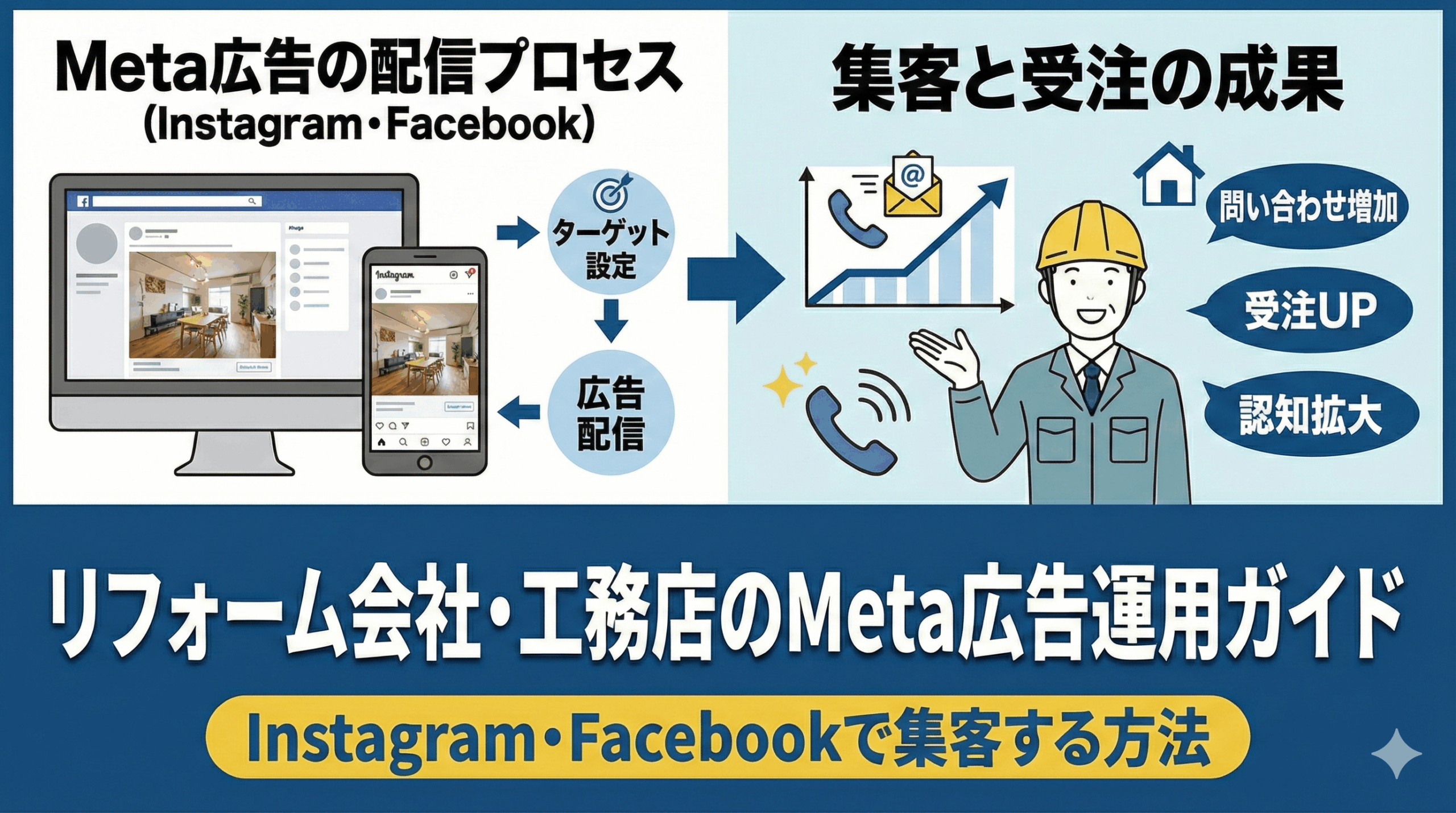

広告×SEO×MEOの“三位一体”で集客力が最大化

建築業は、見込み客が複数の情報源を確認してから判断するため、

広告だけでは選ばれにくいという特性があります。

▼ 三位一体でやるべき理由

- 広告:認知・きっかけを作る

- SEO(ホームページ):情報提供・信頼獲得

- MEO(Googleマップ):地域内での比較に強い

▼ 3つを連動させると起こること

- 広告→HP→口コミの導線で成約率が上がる

- 情報の一貫性がGoogle評価を高める

- “点”ではなく“面”で集客ができ、ムダが減る

広告単体に依存するよりも、

“広告で認知→HPで理解→MEOで比較勝ち”

という流れをつくることが最も成果に直結します。

お客様の不安を解消する情報設計の方法

建築業の見込み客は

「失敗したくない」 という不安を強く持っています。

その不安を解消する情報が整っていないと、広告の反応はどれだけ費用を投じても伸びません。

▼ 不安を減らすための“必須情報”

- 施工事例(Before/After・地域名・工期・費用)

- 料金の目安(◯◯万円〜など)

- 対応エリア

- スタッフ・職人の紹介

- 会社の実績・許可番号・資格

- お客様の声・口コミリンク

- よくある質問(保証・工期・費用の理由など)

▼ 情報設計の基本

- 選ばれる理由を“数字”で伝える

- 専門用語は使わず、誰でも理解できる言葉で書く

- 写真中心で“視覚的な安心”を提供する

建築業は情報の“量”と“質”が成約率を左右します。

月次で見直すべき数字と改善ステップ

広告で成果を出すには、

感覚ではなく数字で改善する習慣が欠かせません。

▼ 月次でチェックすべき数字

- 広告:クリック率(CTR)・問い合わせ率(CVR)

- LP:離脱率・滞在時間・スクロール率

- MEO:写真数・口コミ数・順位

- HP:検索流入数・人気ページ

- 問い合わせ後の成約率

▼ 改善のステップ

① 数字を見る →

② ボトルネック(弱点)を特定 →

③ 仮説にもとづき改善 →

④ 再度計測して効果を確認

▼ 例:LP離脱が高い場合

- 写真が少ない → 施工事例を追加

- 料金が不明 → 目安価格を掲載

- フォームが使いにくい → 項目を減らす

改善箇所は一つずつでOK。

毎月の小さな改善が大きな成果につながります。

小さな改善の積み重ねで反応が大きく変わる理由

建築業の広告成果は

「これだけやれば一気に成果が出る」という魔法の施策はありません。

しかし、小さな改善の積み重ねによって、

広告効果が急に安定し、問い合わせが増えるタイミングが訪れます。

▼ 小さな改善が大きな成果になる理由

- 施工写真1枚追加だけでLPの信頼度が上がる

- キャッチコピーを変えるだけでCTRが改善

- フォームを整えるだけでCVRが上がる

- MEOで口コミが増えるだけで問い合わせ数が跳ね上がる

- SEO記事の1本でHPの滞在時間が伸びる

広告の成果は、

“100の作業のうち、1つの改善が積み上がった結果” として現れます。

まとめ

建築業で広告がうまくいかない理由は、広告そのものではなく“集客全体の仕組み”に課題があるケースがほとんどです。ターゲットの曖昧さ、他社と差別化できない広告クリエイティブ、施工事例や料金が不足したLP・HPなど、広告以外の要素が成果に強く影響します。また、建築業のお客様は複数社を比較し、安心できる会社を選ぶため、広告だけでは成約に至らず、SEO(ホームページ)やMEO(Googleマップ)との連動が不可欠です。広告=認知、SEO=情報提供、MEO=比較勝ち、という“役割分担”が理解できると、無駄な広告費を減らし、安定した問い合わせにつながります。さらに、施工実績の追加、フォーム改善、口コミ返信など、小さな改善の積み重ねが反応を大きく変えます。建築業の広告成功とは、単発施策ではなく全体最適で戦うこと——この考え方こそが長期的な集客力を生み出します。

これまで広告の成果が出なかった会社でも、

正しい改善を積み上げるだけで問い合わせ数は確実に伸びます。

「今どこに課題があるのか?」「どこを直すべきか?」を明確にし、

無駄な広告費を減らして成果につなげませんか?

➡ 最短3営業日で課題を可視化する“無料診断”はこちら