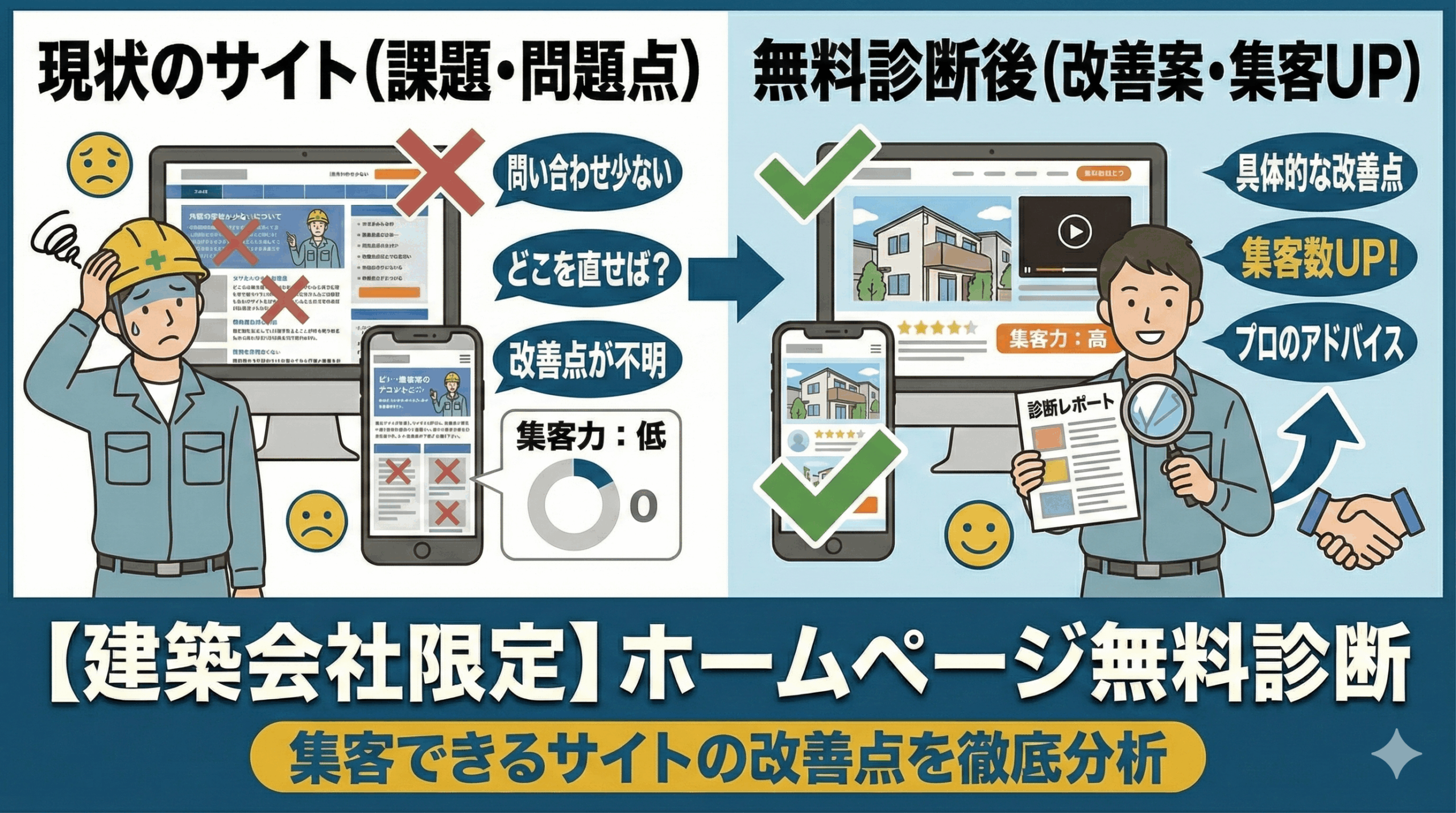

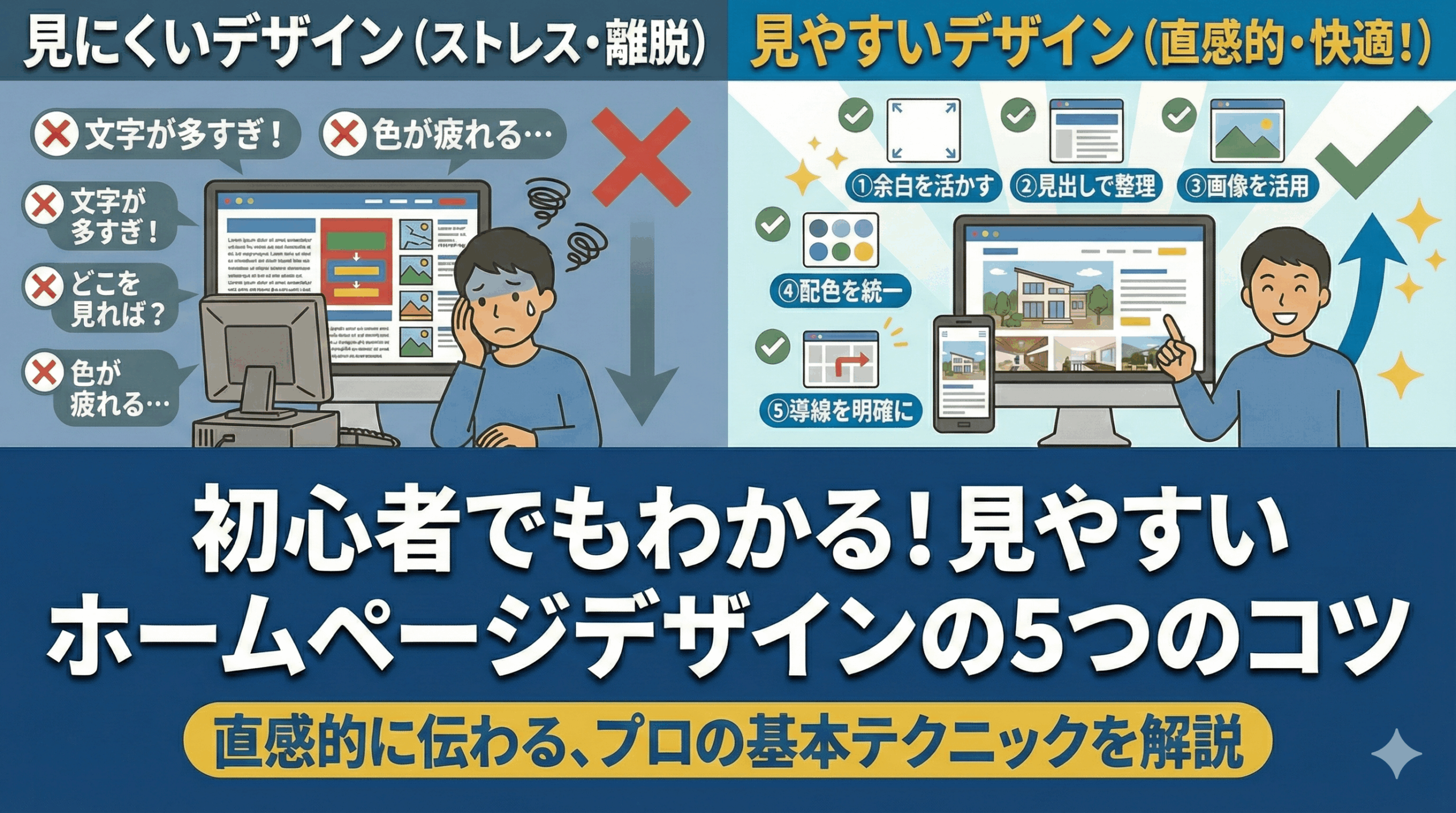

ホームページを作ろうと思っても、「デザインはセンスがいる」「どこから手をつければいいのか分からない」と感じる方は多いはずです。確かにデザインには専門的な要素もありますが、“見やすい”サイトを作るための基本は、誰でも理解し実践できるものです。

大切なのは、きれいに見せることではなく、「伝わる構成」と「使いやすさ」を意識すること。本記事では、初心者でも失敗しないホームページデザインの5つのコツを、プロの視点からわかりやすく解説します。今日から実践できる“見やすいデザインの作り方”を一緒に学んでいきましょう。

見やすいホームページデザインとは?基本の考え方

第一印象で信頼を得る「デザインの役割」

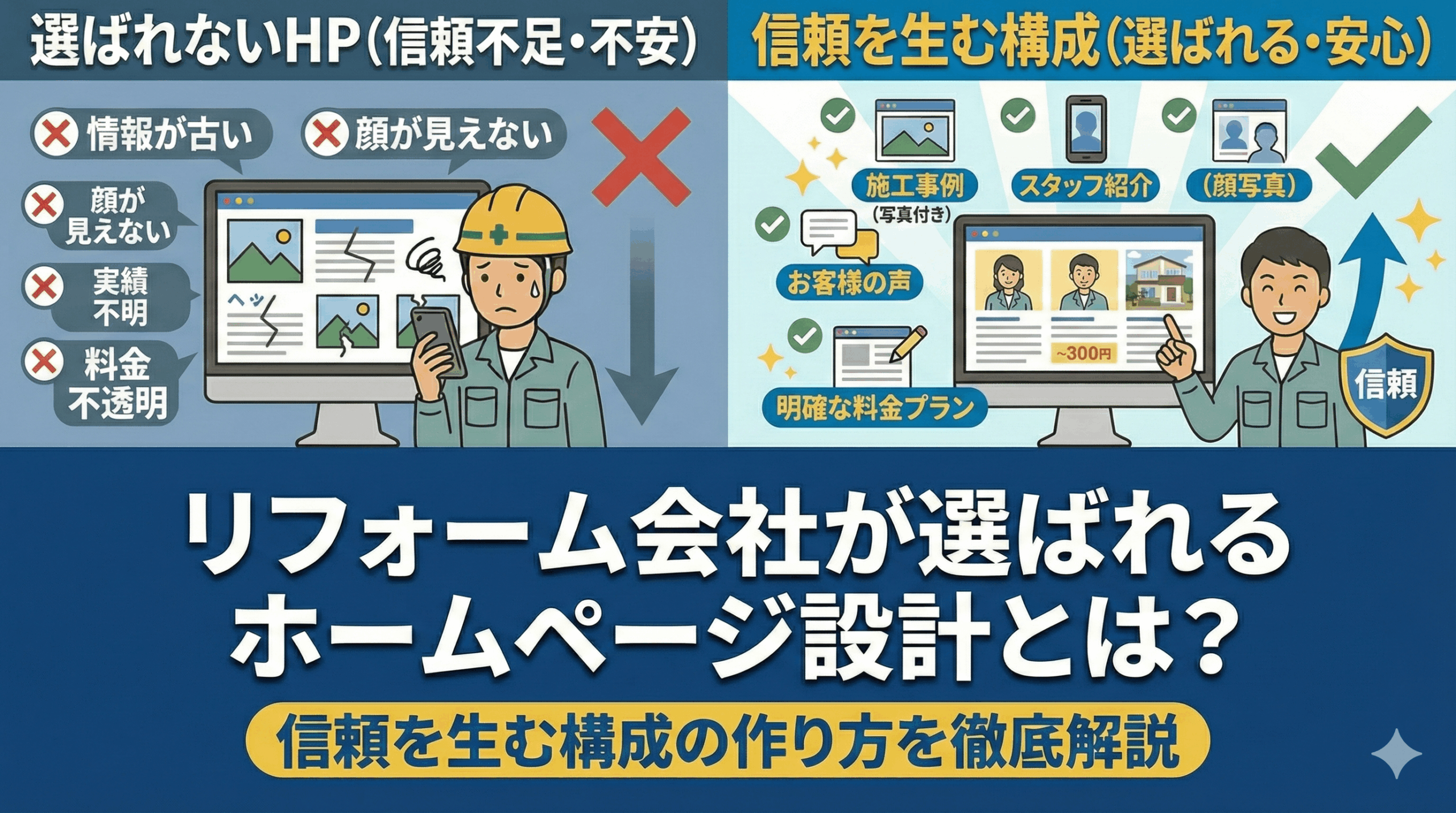

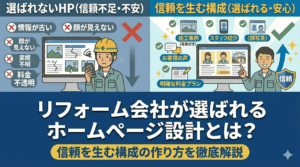

ホームページのデザインは“装飾”ではなく、“信頼を伝える手段”です。訪問者は3秒以内に「このサイトは信頼できるかどうか」を判断すると言われています。文字の読みやすさや配色、構成の整い具合など、デザインの印象がそのまま企業やサービスの印象に直結します。

特に初めて訪れるユーザーは、まだあなたのビジネスをよく知りません。そのため、デザインの整合性や雰囲気から「誠実さ」や「安心感」を感じ取ります。派手さよりも“見やすさと一貫性”を重視することで、自然と信頼が積み上がっていくのです。

つまり、デザインの役割は「伝えること」と「信頼を得ること」。見た目を整えることは目的ではなく、“伝わる体験を設計すること”こそがデザインの本質です。

ユーザー目線で考える「見やすさ」の基準

デザインを考えるとき、最も大切なのは“自分が見やすい”ではなく“ユーザーにとって見やすい”ことです。自分が気に入る色やフォントよりも、訪問者が迷わず行動できるかどうかが成果を左右します。

たとえば、テキストのコントラストが弱いと読みにくく、ボタンが目立たないとクリックされません。見出しや段落が整理されていないと、情報が頭に入らずすぐに離脱されます。

「誰が、どんな目的でこのページを見るのか?」を常に意識し、訪問者の行動をスムーズにする設計を心がけましょう。見やすさとは、デザインのセンスではなく“思いやり”の積み重ねなのです。

初心者が最初に意識すべき3つの要素

デザイン初心者がまず意識すべきなのは、「配色」「余白」「文字サイズ」の3つです。この3つを整えるだけで、サイトの印象は見違えるほど変わります。

配色は3色以内に抑え、背景と文字のコントラストをはっきりさせることで可読性が高まります。余白は“空白”ではなく、“呼吸するスペース”。詰め込みすぎず、要素の間に十分な空間を設けることで、整然とした印象を与えます。

文字サイズは、スマホでも読みやすい16px前後を基準に。大見出し・小見出し・本文のサイズ差を明確にすることで、情報の階層が整理され、自然と視線が流れます。

この3つの基本を守ることが、「プロっぽく見えるデザイン」への第一歩です。

レイアウト設計で差がつく!情報整理のコツ

Z型・F型など視線の流れを活かすレイアウト

人の視線には一定の“動き方”があります。代表的なのが「Z型」と「F型」のレイアウトパターンです。

Z型は、画面の左上から右上、そして左下へとZ字を描くように視線が動く形。企業サイトやランディングページなど、メインビジュアルから行動導線へつなげたい場合に効果的です。

一方、F型はニュースサイトやブログなど、情報量が多いページでよく使われます。左端を中心に上から下へ「F」の字のように視線が流れるため、重要な情報は左側に配置するのが鉄則です。

このように視線の動きを意識することで、ユーザーが自然に情報を理解し、次のアクションに移りやすくなります。レイアウトとは見た目の並びではなく、「読みやすい流れを作る設計」。視線設計を意識するだけで、プロのデザインに一歩近づけます。

1ページ1目的で構成する“シンプル設計”

初心者がよくやりがちな失敗は、「1ページにあれもこれも詰め込みすぎること」です。

情報が多すぎると、訪問者は「何を見ればいいのか」がわからず、結果的にどれも読まれません。これを防ぐための基本が、「1ページ=1目的」という考え方です。

たとえば、トップページは“全体紹介”、サービスページは“強みの説明”、お問い合わせページは“行動促進”というように、ページごとに役割を明確にします。

また、各セクションの中でも、1つのブロックに伝える要素を1テーマに絞ることで、読みやすさと理解度が格段に上がります。

情報を削る勇気こそが“デザイン力”の一部。目的を明確にしたシンプルな設計は、訪問者の集中を生み、結果的に成果の高いホームページにつながります。

スマホユーザーを意識した縦スクロール構成

今やホームページ閲覧の7割以上がスマートフォンからと言われています。つまり、見やすいデザインを目指すなら、“スマホでどう見えるか”を基準に設計することが最重要です。

スマホでは縦スクロールが主流のため、ページ全体を「ストーリーのように下へ読み進める構成」にするのが効果的です。

重要な情報は上部にまとめ、スクロールごとに「問題 → 解決 → 信頼 → 行動」へと自然に流れる構成を意識しましょう。

また、ボタンや文字サイズは指で押しやすく、読みやすい大きさを確保すること。余白を多めに取ることで、詰まり感のない印象を作れます。

PC中心の時代は終わり。これからは、“スマホで見やすい=誰にでも優しいデザイン”という発想で設計することが、ユーザー満足度を大きく左右します。

配色とフォントで印象をコントロールする

ブランドを引き立てる配色パターンの選び方

配色は、ホームページの印象を決定づける最も重要な要素のひとつです。どんなに構成が整っていても、色使いがチグハグだと全体のクオリティが下がり、ユーザーに不信感を与えてしまいます。

初心者が意識すべき基本は「ベースカラー・メインカラー・アクセントカラー」の3色構成です。ベースカラーは背景や余白に使用し、メインカラーでブランドイメージを表現。アクセントカラーは、ボタンや見出しなどユーザーの視線を集めたい箇所に限定的に使います。

また、企業や店舗の業種によって適した色も異なります。たとえば、信頼感を重視するなら青系、温かみを出すならオレンジやベージュ系が効果的です。

配色は「目立たせる」よりも「統一させる」ことが大切。色が整うだけで、サイト全体の印象はぐっと引き締まり、ブランドの世界観が伝わるデザインに仕上がります。

読みやすさを高めるフォントの使い分け

文字は、デザインの中で最も多くの情報を伝えるパーツです。だからこそ、「どんなフォントを選ぶか」でサイトの印象は大きく変わります。

基本は「見出し用」「本文用」「ボタンやキャプション用」の3種類に分けて考えましょう。見出しは太めで存在感のあるフォントを使い、本文は読みやすく癖のない書体(Noto Sans JPや游ゴシックなど)を選びます。

フォントサイズはスマホでも読みやすい16px前後を基準にし、行間は文字サイズの1.5倍ほど空けると視認性が高まります。

また、英字フォントや手書き風フォントをアクセントとして使うと、デザインに表情を持たせることができます。ただし使いすぎはNG。フォントは“伝えるためのデザイン”であり、読みやすさと統一感を優先することがプロらしさへの近道です。

色と文字で感情を動かす“心理的デザイン”

色やフォントは、無意識に感情へ影響を与える力を持っています。これを理解して使うと、デザインの説得力が格段に上がります。

たとえば、青は「信頼・誠実」、赤は「情熱・行動」、緑は「安心・自然」、黒は「高級感・重厚感」を与える色です。サイトの目的やブランドの方向性に合わせて色を選ぶことで、見た瞬間に伝わる印象をコントロールできます。

フォントにも心理的効果があります。丸みのある書体は親しみやすく、直線的で角ばった書体は堅実で信頼性のある印象を与えます。

このように、“感情設計”を意識した配色とフォント選びは、ユーザーの心に残るデザインを生み出します。デザインとは視覚情報ではなく、「感情をデザインする行為」なのです。

余白と視線誘導でプロの仕上がりに近づける

「余白=空間デザイン」としての考え方

初心者が最も見落としがちな要素が「余白」です。多くの人が「空いていると寂しい」「スペースがもったいない」と感じて詰め込みがちですが、実は、余白こそがデザインを整える“見えないデザイン”です。

余白がしっかり取られていると、情報が整理されて見やすくなり、ページ全体に落ち着きと高級感が生まれます。反対に、詰め込みすぎたデザインは読む気を失わせ、ユーザーの離脱を招きます。

余白は“呼吸のスペース”とも言えます。見出しの上下、段落間、画像の周囲に十分な余白を持たせることで、要素が引き立ち、自然と視線が流れる構成になります。

つまり、余白は「何もない空間」ではなく、「見せたいものを際立たせるための設計」。プロのデザインが美しく見える理由の多くは、情報を詰め込まない“ゆとりのバランス”にあります。

視線を自然に誘導する配置テクニック

デザインの目的は、ただ見せることではなく「行動させること」。そのためには、ユーザーの視線の流れを意図的に設計することが大切です。

まず意識したいのが、視線は左上から右下へと流れるという人間の特性。重要な見出しやメッセージは左上に、行動を促すボタンや問い合わせリンクは右下に配置すると効果的です。

また、色やサイズのコントラストを使って「見せたい順番」をつくるのもテクニックの一つです。大きい・明るい・動きのある要素ほど先に目が向かうため、強調したい要素を視覚的に際立たせましょう。

さらに、要素同士を一直線に並べる“視線ライン”を意識すると、読みやすく整理された印象を与えられます。視線の動きをデザインでコントロールできれば、情報がスムーズに伝わり、自然と行動につながります。

読みやすさを左右する“リズムと間”の演出

文章や画像を配置する際に重要なのが、“間(ま)”の取り方です。すべてを均一に並べると単調で疲れる印象を与えますが、リズムを意識して間を変化させることで、視線の流れに抑揚をつけることができます。

例えば、見出しと本文の間を広く取り、セクションの区切りでは余白を増やす。これだけでページ全体にリズムが生まれ、ユーザーが迷わず読み進められます。

また、画像とテキストを交互に配置する「グリッドデザイン」も効果的です。視覚と文章のバランスを保ち、テンポのよい閲覧体験を作れます。

“リズムと間”は音楽と同じで、静と動のバランスが重要です。情報の密度に緩急をつけることで、読みやすさと印象の両方を高めることができるのです。

初心者でもできる!見やすいデザインを作る実践ステップ

構成案を紙に書いて整理するワイヤーフレーム思考

デザイン初心者が最初にやるべきことは、いきなりパソコンで作り始めることではなく、「情報の整理」から始めることです。

ページに何を載せるのか、どんな順番で見せたいのかを、紙やノートにラフで書き出すだけでも効果があります。これが「ワイヤーフレーム思考」です。

レイアウトやデザインは、この情報整理の延長線上にあります。どんなにおしゃれなデザインでも、構成が整理されていなければ伝わりません。

「見出し→本文→画像→ボタン」といった流れを紙で確認すれば、ユーザーが自然に理解できる構造が見えてきます。

完成を急ぐよりも、まずは“全体の地図”を描くこと。構成が整えば、デザインは驚くほどスムーズに進みます。これが、初心者でも失敗しない最初の一歩です。

無料ツールを活用してプロ並みに仕上げる方法

デザインの基礎を押さえたら、次はツールを使って形にしていきましょう。

最近は、CanvaやFigmaなど無料で使えるデザインツールが充実しています。どちらもテンプレートが豊富で、ドラッグ&ドロップで直感的に操作できるため、初心者でもプロのようなデザインが作れます。

CanvaはバナーやSNS画像などの制作に最適で、配色やフォントも自動でバランスが取れる設計。一方、Figmaはページ全体の構成を作るのに向いており、実際のホームページ制作に近い設計が可能です。

ツール選びのポイントは、「目的に合うかどうか」。無理に多機能なソフトを使うより、手軽で継続できるツールを選ぶことが上達への近道です。

公開後に“見やすさ”を検証・改善するコツ

ホームページは、作って終わりではありません。公開後にユーザーの行動データをもとに改善していくことで、初めて“見やすいサイト”へと進化していきます。

Googleアナリティクスを使えば、「どのページがよく見られているか」「どの位置で離脱しているか」が分かります。さらに、ヒートマップツールを使えば、ユーザーがどこをクリックしているか、どこで止まっているかも可視化できます。

数値をもとに、「ボタンの位置を変える」「文字サイズを大きくする」「余白を広げる」といった小さな改善を積み重ねましょう。

また、第三者に見てもらうのも効果的です。自分では気づかない視点から意見をもらうことで、客観的な“使いやすさ”を発見できます。改善を繰り返すことが、デザイン力を育てる最良のトレーニングです。

まとめ

「デザインは難しい」と感じる人は多いですが、実際にはルールと考え方を押さえれば、誰でも“見やすく伝わるデザイン”を作ることができます。

大切なのは、配色・余白・文字・レイアウトといった基本を丁寧に整えること。そして、ユーザーが迷わず行動できるように、情報を整理し、視線の流れを意識することです。これらを意識するだけで、あなたのホームページは格段に見やすく、信頼されるサイトへと変わります。

さらに、デザインは“完成”ではなく“進化”です。公開して終わりではなく、データやユーザーの反応をもとに改善を重ねていくことで、ホームページは成長していきます。継続的な見直しが、より伝わるデザインを生み出す最短ルートです。

あなたのホームページを「伝わるデザイン」に変えませんか?

「見やすさを改善したい」「もっとプロっぽくしたい」そんな方に向けて、

無料デザイン診断・改善アドバイスを実施中!

✅ 配色・余白・レイアウトの改善ポイントを具体的にご提案

✅ CanvaやFigmaを使った初心者向け設計アドバイス

✅ SEO・導線設計までトータルサポート

💬 見やすく伝わるデザインは、あなたの信頼を育てる第一歩。

今すぐ [無料相談を申し込む] ボタンから、お気軽にお問い合わせください。

あなたのホームページを、“見やすく伝わる”営業ツールに育てましょう。