「ホームページを作ったのに問い合わせが来ない」「どんな内容にすれば集客できるのかわからない」――そんな悩みを抱える建設会社は少なくありません。今の時代、お客様はまずインターネットで業者を比較し、信頼できる会社を選びます。つまり、ホームページは“営業ツール”としての役割が欠かせません。本記事では、建設業のホームページ制作で失敗しないためのポイントを、初心者にもわかりやすく解説。構成の作り方からSEO・MEO対策、運用のコツまで、実践的に学べる内容です。

なぜ建設業にホームページが必要なのか?

「うちは紹介で十分」「地元のお客さんが多いから大丈夫」――そう思っている建設会社も多いでしょう。

しかし、今の時代、お客様はまずスマートフォンで「建設会社 地域名」「リフォーム おすすめ」などと検索し、ネット上の情報を見て判断しています。

つまり、ホームページは“会社の顔”であり、“24時間働く営業担当”でもあるのです。

ここでは、建設業にホームページが欠かせない理由を、わかりやすく整理してご紹介します。

紹介やチラシだけでは限界がある理由

紙のチラシや知人の紹介は、一定の効果はありますが拡がりに限界があります。

一方、ホームページは検索から新規の見込み客に見つけてもらえるため、「紹介がなくても選ばれる仕組み」を作ることができます。

とくに地域密着型の建設業では、地元で“見つけてもらえる導線”を整えることが、安定した集客につながります。

お客様が“ネットで業者を探す”時代

最近では、40〜60代のリフォーム検討層もスマホで業者を調べるのが当たり前です。

「施工事例を見て判断する」「口コミを見て信頼できそうか確認する」といった行動が一般的になっています。

つまり、ネットに情報がない=存在しない会社と思われるリスクもあるのです。

ホームページを持つことは、まず“信頼のスタートライン”に立つことでもあります。

ホームページが「信頼を生む営業担当」になる

お客様は施工前に、「どんな会社なのか」「どんな職人がいるのか」「過去の実績は?」を知りたいと感じています。

それを丁寧に伝えられるのがホームページです。

実績写真やお客様の声、スタッフ紹介などを掲載することで、初対面の段階から安心感を与えることができます。

まさにホームページは、営業担当のように“言葉の代わりに信頼を伝えるツール”なのです。

成功している建設会社のWeb集客の特徴

成果を出している建設会社の共通点は、

- 定期的に施工事例を更新している

- 地域名を入れたページを複数持っている

- Googleマップ(MEO)も活用している

といった点です。

これらは特別な技術ではなく、「お客様に見つけてもらいやすい仕組み」を整えているだけ。

つまり、ホームページは一度作って終わりではなく、“育てる営業ツール”として活用することが成功のカギです。

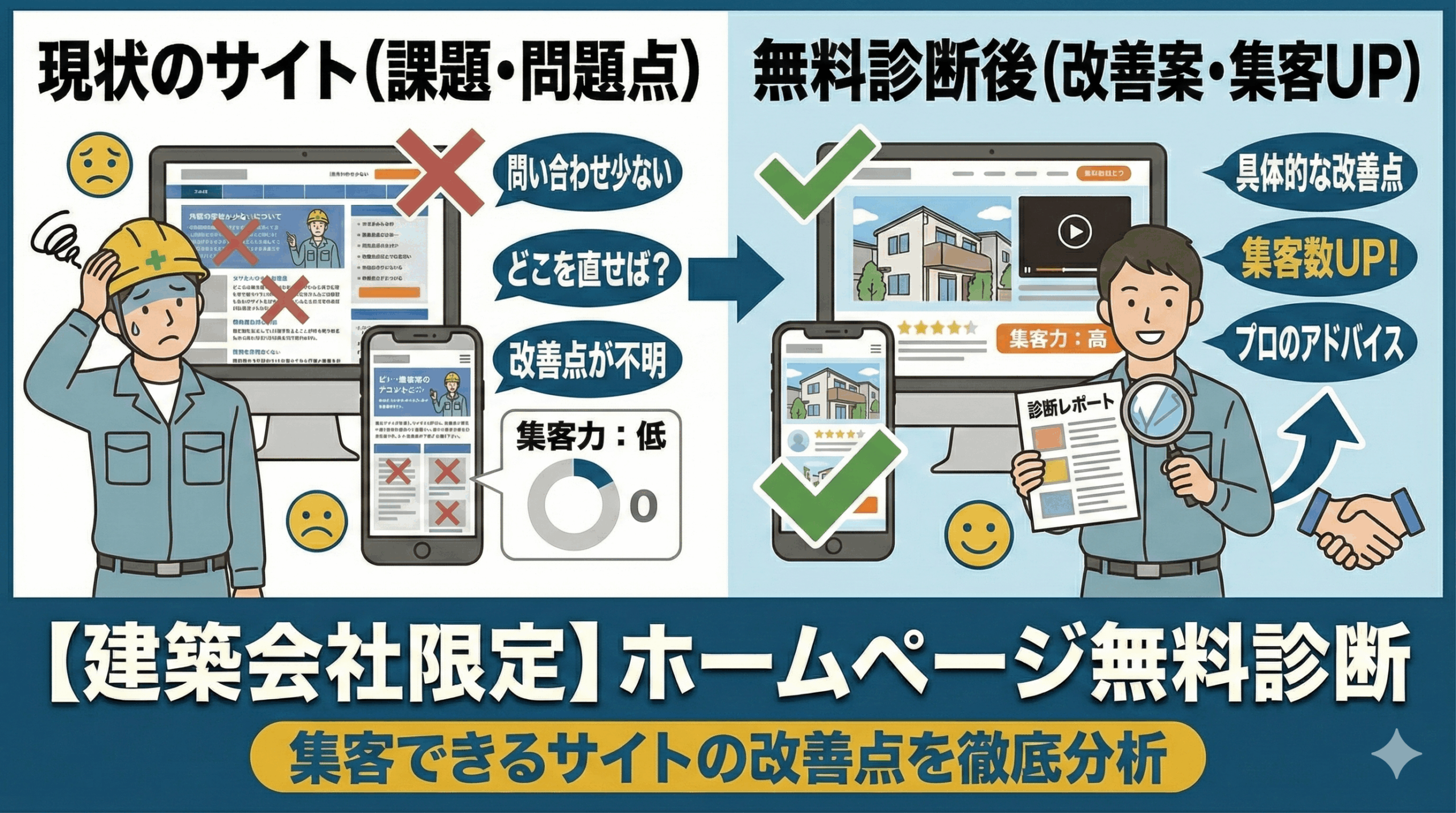

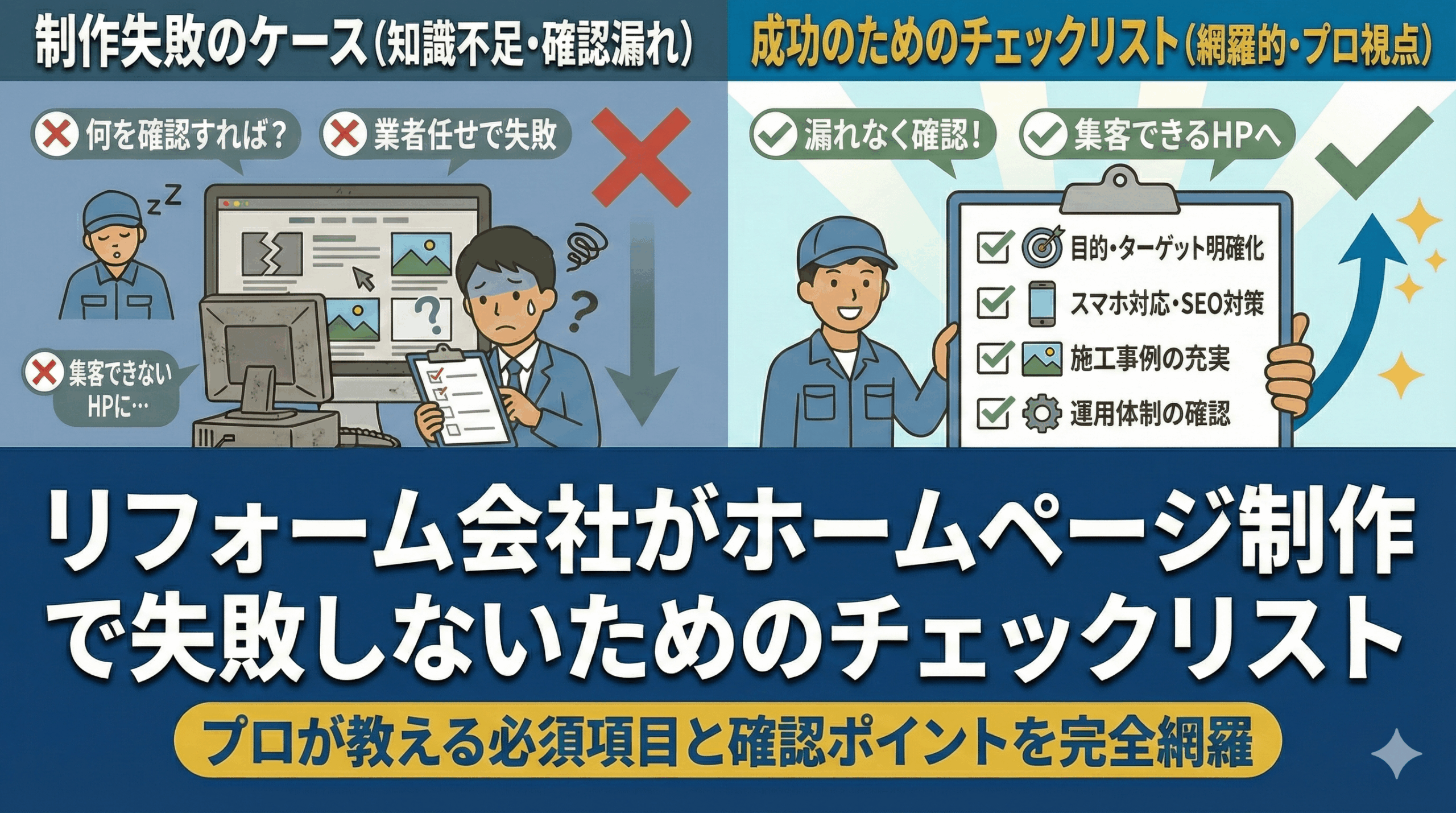

建設業のホームページでよくある失敗例

「せっかくホームページを作ったのに、全然問い合わせが来ない…」

――そんな声をよく聞きます。

実は、集客できないホームページにはいくつかの共通した“失敗パターン”があります。

ここでは、建設業のサイトでありがちな失敗例と、その改善の方向性をわかりやすく解説します。

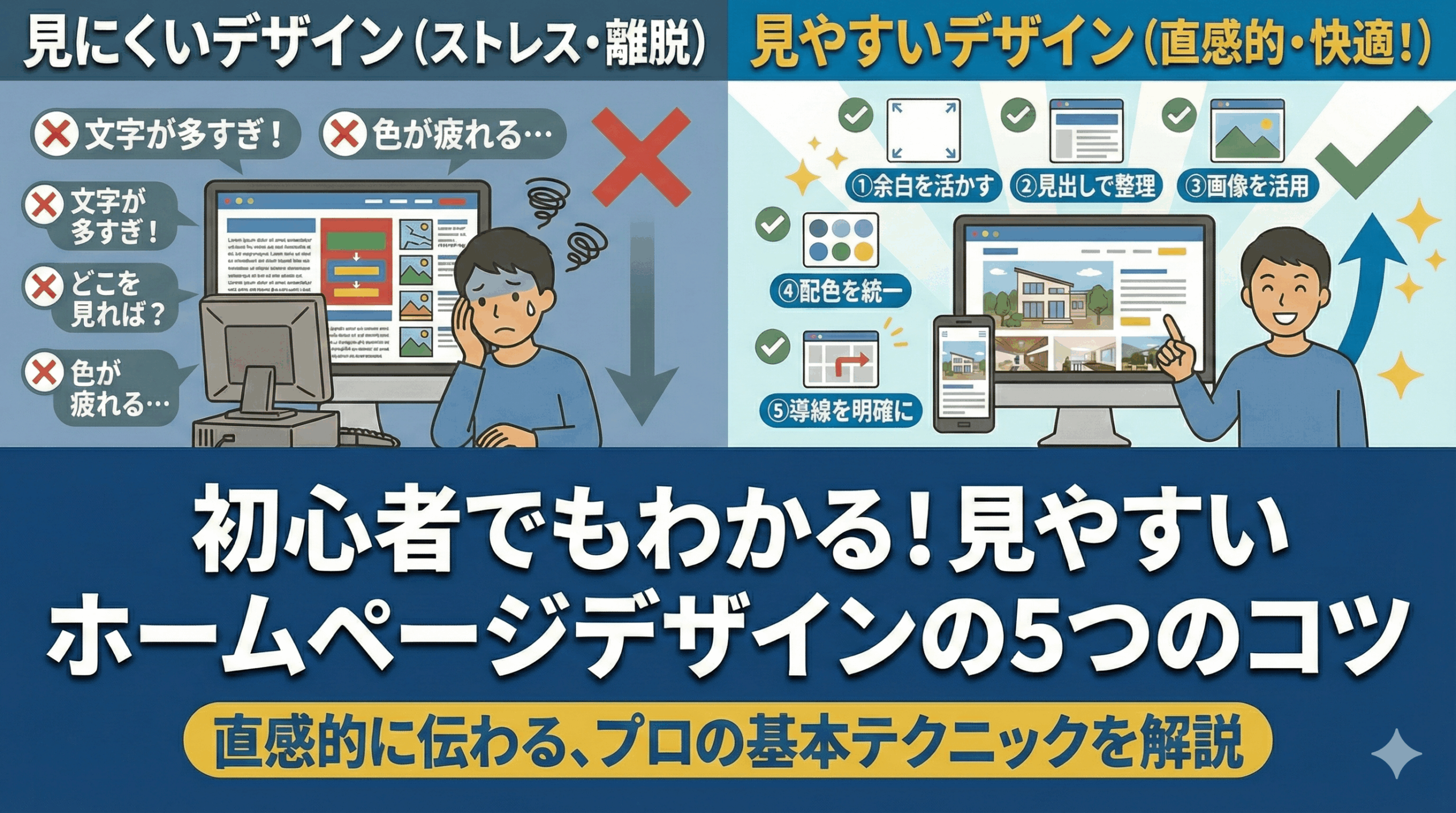

「見た目はきれい」でも問い合わせが来ないサイト

デザインがきれいでも、“何をしている会社なのか”“どんな強みがあるのか”が伝わらなければ意味がありません。

多くの失敗は、「オシャレすぎて内容が薄い」サイトに見られます。

💡改善ポイント

- トップページに「対応エリア」「施工内容」「実績件数」を明記する

- 専門用語よりも、お客様の悩みを解決する表現にする

つまり、見た目ではなく「伝わる構成」が大切です。

スマホ対応ができておらず機会損失している

今や約7割のユーザーがスマートフォンから検索しています。

PC向けだけのデザインでは、文字が小さく読みにくく、すぐに離脱されてしまいます。

💡改善ポイント

- レスポンシブ対応(スマホでも最適表示)を必ず実装

- 電話ボタンやLINEボタンを常に表示させ、問い合わせをしやすく

スマホ対応は「技術」ではなく「集客の基本」です。

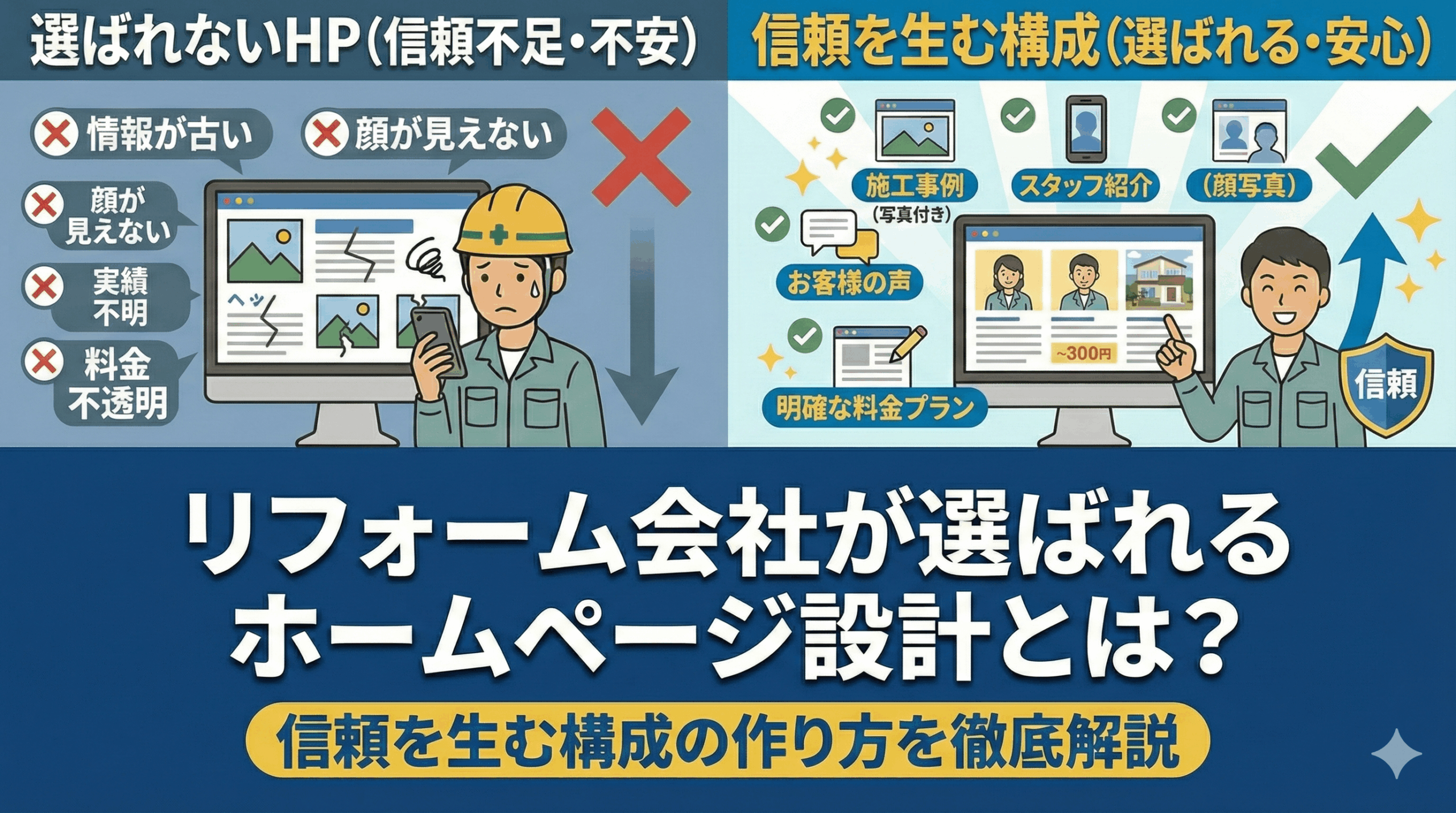

写真や実績が少なく、信頼されにくい構成

建設業では、実績写真=信頼の証です。

しかし、「写真が暗い」「ビフォーアフターがない」「事例が少ない」といったサイトは、選ばれにくくなります。

💡改善ポイント

- 現場写真は“日中・正面・清潔感のある構図”で撮影

- 事例ごとに「施工内容・工期・費用」を簡潔に記載

- お客様の感想をセットで掲載

写真1枚でも“仕事の丁寧さ”が伝わります。

制作会社任せで内容を理解していない

「全部お任せで作ったから、何が載っているのかよく分からない」というケースもよくあります。

これでは、修正や更新ができず、ホームページが放置状態になってしまいます。

💡改善ポイント

- 原稿や写真は必ず自社で確認し、内容を把握する

- “お知らせ更新”や“実績追加”を社内でできる体制を整える

“自分の言葉で伝える”ことが、結果的に最も信頼されるサイトを作ります。

更新が止まり「古い会社」と思われてしまう

最後に多いのが、“更新が1年以上止まっている”ケースです。

見る人は「この会社、今もやってるのかな?」と不安になります。

💡改善ポイント

- 月1回でもいいので、お知らせや施工事例を更新

- 写真1枚の追加でも“今も動いている”ことを示す

継続更新は、Googleの評価も上がるため、SEOにも有効です。

成果を出すホームページの正しい構成とポイント

ホームページで成果を出すには、“順番”と“伝え方”が大切です。

どんなにきれいなデザインでも、見込み客が知りたい情報が抜けていたり、ページ構成がバラバラでは反響につながりません。

建設業のホームページで効果的なのは、「信頼 → 実績 → 行動」の流れを意識した構成です。

ここでは、反響を生むホームページを作るための具体的なページ構成とポイントを紹介します。

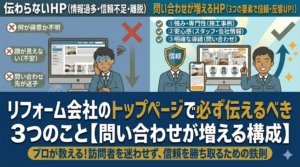

トップページで「どんな会社か」を一目で伝える

トップページは、訪問者の“第一印象”を決める場所です。

最初の3秒で「何をしている会社か」「どんな人がやっているか」が伝わらないと、すぐに離脱されてしまいます。

💡ポイント

- キャッチコピーで「地域名+業種(例:〇〇市の注文住宅・リフォーム)」を明記

- メイン画像には実際の施工写真を使用

- 強みを3つほど箇条書きでまとめる

さらに、電話・LINE・見積もりボタンなど“行動の導線”をわかりやすく配置することで、問い合わせ率を高めることができます。

サービス紹介で“強み”を明確にする

「どんな仕事を頼めるのか」がすぐにわかるページを作ることで、ユーザーの不安をなくします。

💡ポイント

- 施工内容を項目ごとに分けて説明(例:新築/リフォーム/外構/耐震工事)

- 技術力やこだわりを具体的に記載(例:「職人が自社施工」「地域密着30年」など)

- 使用する素材・工法・保証内容をできるだけ明確にする

他社との違いを数字・写真・比較表などで見せると、「信頼できる会社」という印象を強められます。

施工実績で技術力と信頼性を示す

建設業において一番の“証拠”は施工実績です。

実績ページは閲覧率が非常に高く、ここを充実させることで反響が増えるケースが多いです。

💡ポイント

- 「ビフォー・アフター写真」を掲載

- 施工場所・工期・費用目安・施工のポイントを記載

- できれば“お客様のコメント”を添える

数よりも“わかりやすい事例”を丁寧に見せることが大切です。

1件1件にストーリー性を持たせることで、信頼と共感が生まれます。

お客様の声・口コミで安心感を高める

建設業は金額が大きいため、初めての人ほど慎重になります。

その不安を取り除くのが、実際のお客様の声です。

💡ポイント

- 感想だけでなく「依頼のきっかけ」や「工事後の満足点」を掲載

- 写真付き・実名地域入りの声が最も信頼される

- 手書きアンケートを写真で載せてもOK

リアルな感想があるだけで、広告以上の説得力が生まれます。

“お客様の言葉”こそ、最大の営業ツールです。

問い合わせページはシンプルで分かりやすく

どんなに内容が良くても、問い合わせフォームが複雑だとユーザーは離脱します。

問い合わせページは、できるだけ短く・簡単にが基本です。

💡ポイント

- 入力項目は5つ以内(名前・電話・メール・内容など)

- スマホで見やすく、ボタンは大きめに

- 「お電話でもお気軽に」と複数の導線を用意

また、「無料見積もり」「現地調査無料」など安心ワードを添えると、行動率が上がります。

集客につなげるためのSEOとMEOの基本

ホームページを作っただけでは、お客様に見つけてもらえません。

“見てもらう仕組み”を整えることが、集客の第一歩です。

そのために欠かせないのが、検索で上位に表示させるSEO(検索エンジン最適化)と、Googleマップで上位表示させるMEO(マップエンジン最適化)です。

難しそうに聞こえますが、基本を押さえれば誰でも実践できます。

ここでは、建設業に特化したSEOとMEOの基本をわかりやすく解説します。

「地域名+建設業」で検索される仕組みを理解する

多くのお客様は、「地域名+建設会社」や「リフォーム 〇〇市」など、地名を含めて検索します。

そのため、ホームページのタイトルや見出し、文章内に地域名を自然に入れることが大切です。

💡ポイント

- ページタイトルに「〇〇市の建設会社」などを入れる

- 施工実績にも「△△町での新築施工」など地域を明記

- フッター(ページ下部)にも「対応エリア」を掲載

地域キーワードを丁寧に入れるだけで、検索エンジンが「地元のお客様に役立つ情報」と判断し、上位表示されやすくなります。

建設業が狙うべきキーワードの選び方

SEOの基本は“お客様が実際に検索する言葉”を意識することです。

建設業の場合、以下のようなキーワードが効果的です。

💡キーワード例

- 「新築 〇〇市」

- 「リフォーム おすすめ △△区」

- 「耐震工事 費用 〇〇市」

- 「外構工事 実績 △△町」

キーワードは「地域+サービス内容+お悩み」が基本。

ただし、不自然に詰め込みすぎると逆効果なので、自然な文章で使うことが大切です。

Googleマップ(MEO)で上位表示を狙う方法

建設業の集客で今、特に効果が高いのがMEO(Googleマップ対策)です。

マップ検索で上位に出ると、「近くの建設会社」として信頼され、問い合わせが増えます。

💡実践ステップ

- Googleビジネスプロフィールに登録

- 正確な住所・電話番号・営業時間を入力

- 施工写真や現場風景を定期的に投稿

- お客様に口コミを書いてもらう

口コミ数・更新頻度・写真の質がMEOの順位を左右します。

特に口コミ返信を丁寧に行うと、Googleの評価も上がりやすくなります。

ブログ更新で信頼性と検索評価を上げる

Googleは「定期的に情報を発信している会社」を高く評価します。

そのため、ブログを更新することはSEOにも非常に効果的です。

💡おすすめ記事テーマ

- 「〇〇市でのリフォーム事例」

- 「建築に使う断熱材の種類と選び方」

- 「梅雨前にチェック!外壁メンテナンスのポイント」

専門的すぎる内容よりも、「お客様の悩みを解決する記事」を書くのがコツです。

月に1〜2本でも継続すれば、検索順位が安定し、“地域で信頼される情報発信企業”として評価されます。

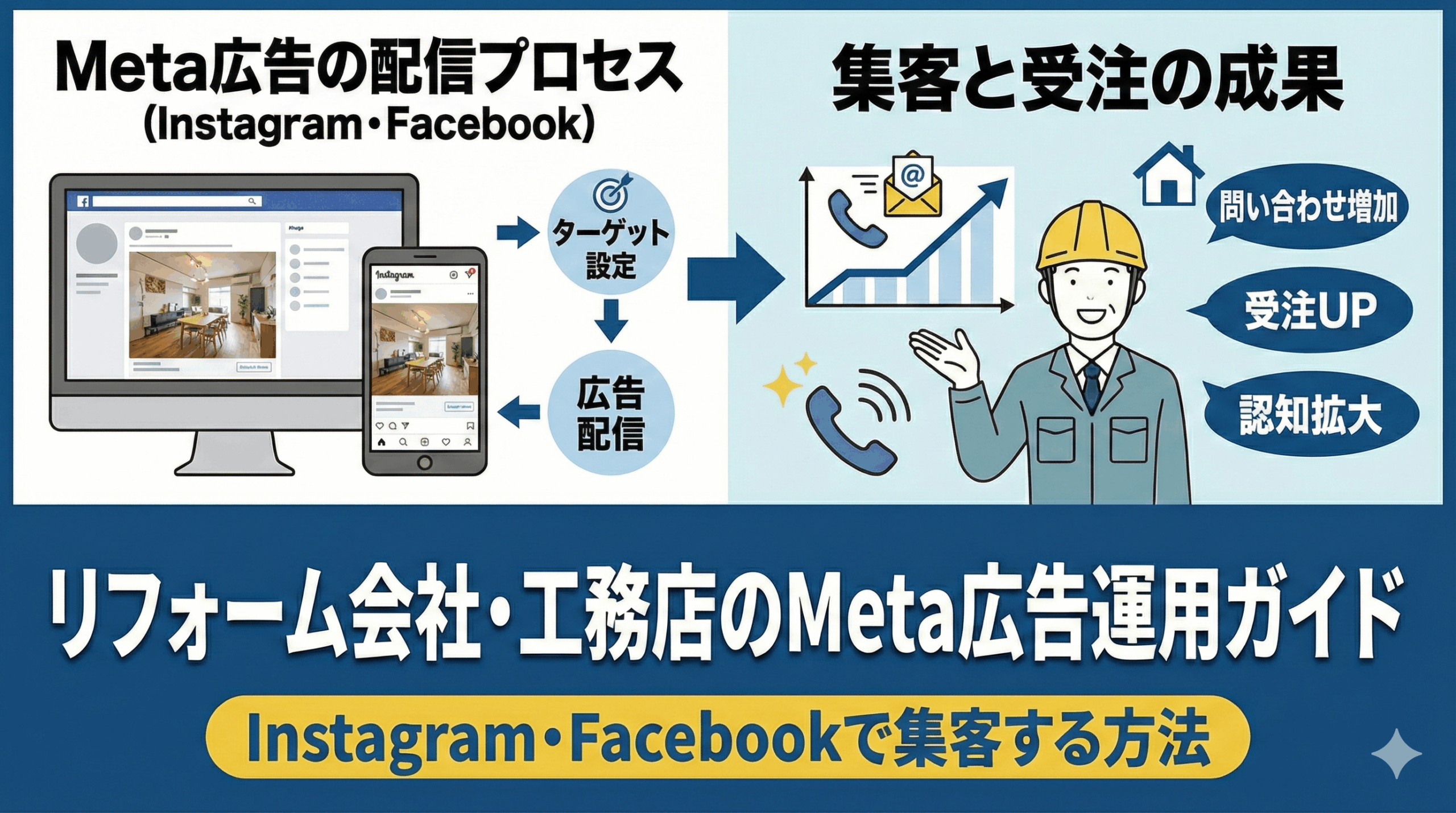

ホームページとSNSの連動で露出を最大化

InstagramやLINE公式アカウントなどのSNSは、ホームページと組み合わせると効果が倍増します。

💡ポイント

- 施工写真をInstagramに投稿し、プロフィールからHPへ誘導

- LINE公式で「無料相談」や「現地調査予約」導線を用意

- 投稿には「#地域名+建設会社」などのハッシュタグを活用

SNS→ホームページ→問い合わせ、という流れを作ることで、**“知ってもらう→信頼される→選ばれる”**というサイクルが完成します。

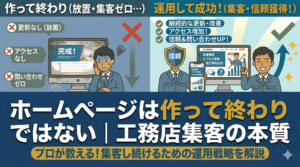

ホームページを“育てて成果を出す”運用ステップ

ホームページは「作って終わり」ではなく、「育てる」ことで成果が出るツールです。

最初はアクセスが少なくても、定期的に見直し・更新を重ねることで、Googleやお客様からの信頼が高まり、問い合わせの数も自然と増えていきます。

ここでは、公開後にどのようにホームページを育てていけばいいかを、初心者にもできる5つのステップで解説します。

アクセス解析で“見られているページ”を把握する

まず行うべきは、「今どんなページが見られているのか」を知ることです。

Googleアナリティクスやサーチコンソールなどの無料ツールを使えば、アクセス状況を簡単に確認できます。

💡チェックすべきポイント

- どのページが一番見られているか

- どんな検索キーワードで来ているか

- スマホとPCの閲覧割合

たとえば施工事例ページの閲覧が多いなら、そこをさらに充実させることで問い合わせにつながりやすくなります。

数字を“見るだけで終わらせず、改善に活かす”ことが重要です。

写真・実績・お知らせを定期的に更新する

Googleは“新しい情報を発信しているサイト”を高く評価します。

月に1回でも構いません。施工写真やお知らせを更新するだけでもSEOに効果があります。

💡更新ネタの例

- 最近の施工実績(地域名+施工内容)

- 季節のメンテナンス情報(例:「梅雨前の外壁チェック」)

- イベントや地域活動の報告

「忙しいから書けない」と思う必要はありません。

写真1枚、文章3行でも“動いている会社”と伝われば十分です。

お客様の声や現場風景を増やしてリアリティを出す

人は“リアル”に触れたときに信頼します。

そのため、ホームページには実際のお客様の声や現場での様子をできるだけ掲載しましょう。

💡実践ポイント

- 完工後にアンケートやコメントをもらい掲載

- 現場スタッフの作業風景や笑顔の写真を追加

- 「地域名+お客様の声」でSEO効果もアップ

施工技術だけでなく、「この人たちなら安心」と思われる“人の温度感”を伝えることが大切です。

Googleビジネスプロフィールを定期的に見直す

ホームページと同じく、Googleマップ上のビジネス情報(MEO)も定期的に更新が必要です。

特に営業時間や写真が古いままだと、信頼性が下がってしまいます。

💡チェック項目

- 最新の営業時間・住所が反映されているか

- 施工写真・口コミを月1回以上追加しているか

- 口コミ返信を怠っていないか

Googleは“情報が新しい会社”を優先的に上位表示します。

ホームページとMEOの両方を連動させて更新することで、地域での存在感が格段に高まります。

継続運用が“信頼される建設会社”をつくる

最も大切なのは「続けること」。

ホームページ運用は短期間で結果が出るものではありませんが、半年〜1年かけて改善を重ねれば、確実に反響は増えていきます。

💡継続のコツ

- 月1回の更新日をカレンダーに決めておく

- 投稿を担当制にする(例:写真担当/文章担当)

- 更新ネタをリスト化しておく

コツコツと続けることで、Googleからの評価も上がり、ユーザーにも“信頼できる会社”という印象が定着します。

ホームページを“放置する会社”と“育てる会社”――この差が1年後、大きな集客力の差になります。

まとめ

ホームページは「完成」ではなく「スタート」です。

アクセスを分析し、情報を更新し、信頼を積み重ねることで、広告に頼らずにお客様から選ばれる会社をつくることができます。

継続的な運用こそ、建設業の集客を安定させる最も確実な方法です。

ホームページは「作って終わり」ではなく、「育てる」ことで成果が出ます。

正しい構成と更新の積み重ねで、あなたの会社の魅力を“検索でもマップでも”伝えられるようになります。

「うちのサイトは集客できる構成になっているのか?」

「SEOやMEOをどう見直せば良いのか知りたい」

という方へ──

\ 今なら無料でホームページ診断を実施中! /

▶ 【建設業限定】集客できるサイト診断はこちら

専門スタッフが、デザイン・導線・SEOの改善点をわかりやすくフィードバック。

小さな改善で“選ばれるホームページ”に育てましょう。