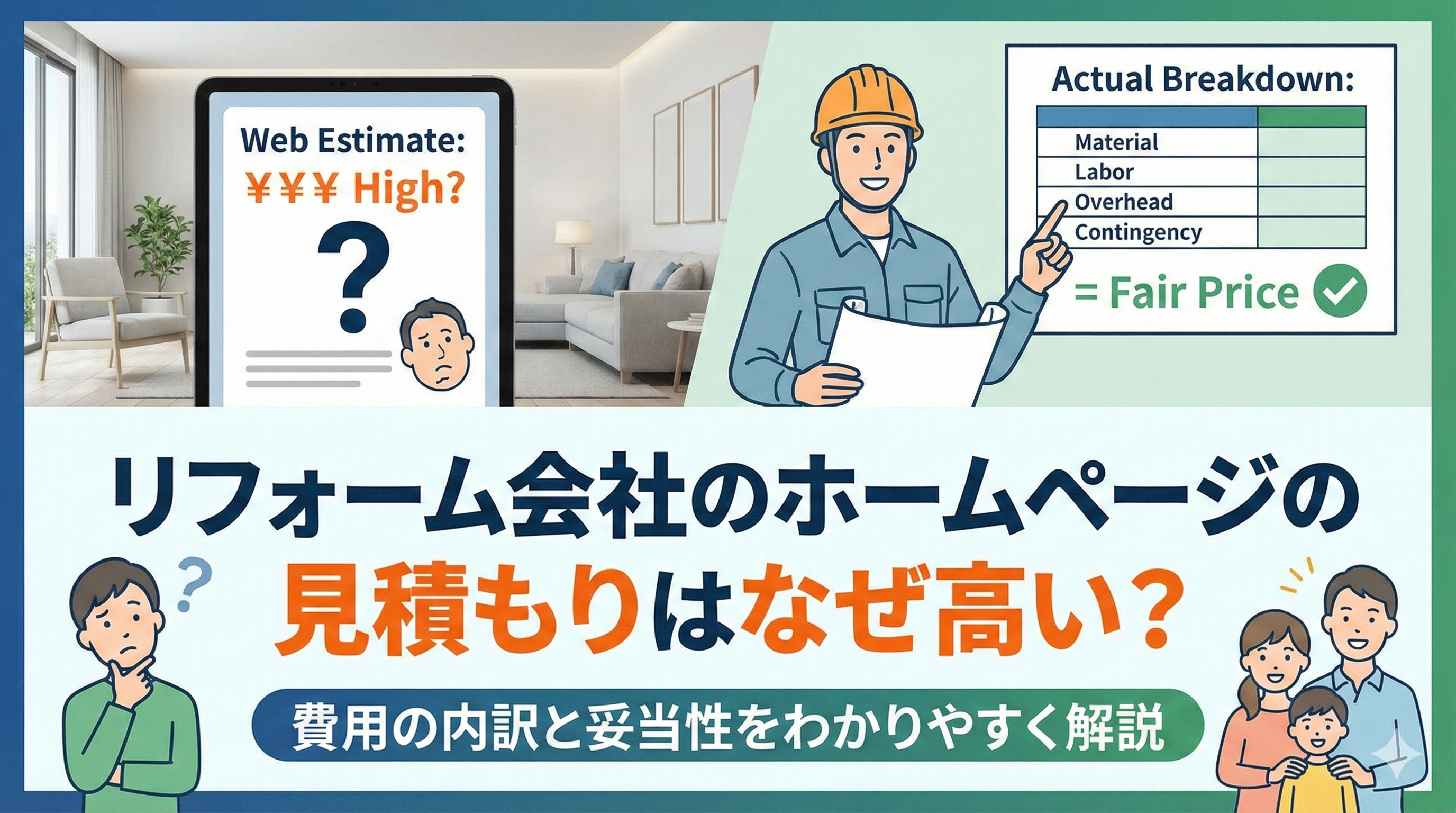

「ホームページを作りたいけれど、いくらかかるのか分からない…」

そんな悩みを抱える工務店やリフォーム会社の方は多いのではないでしょうか。

実は、ホームページ制作の費用は“どこに依頼するか”“どんな目的で作るか”によって大きく変わります。

安く作ったのに成果が出ないケースもあれば、適切な投資で集客が2倍になった例もあります。

この記事では、制作費用の相場・内訳・注意点をわかりやすく解説し、

「どんな予算で、どんなホームページを作れば失敗しないか」を具体的にご紹介します。

初めての方でも安心して判断できるよう、専門用語を使わず丁寧に説明します。

工務店・リフォーム会社のホームページ制作費用の相場とは?

まず知っておきたい制作費用の全体感

工務店やリフォーム会社のホームページ制作費用は、依頼先や目的によって大きく異なります。

一般的な相場は 60万円〜150万円程度で制作可能です。

一方で、デザイン性や機能性を重視した制作会社に依頼する場合は、100万円〜150万円が目安になります。

さらに、広告代理店や大手制作会社を通すと、打ち合わせや管理費が加算され、200万円を超えるケースもあります。

価格だけを見て「高い・安い」を判断するのではなく、どこまで対応してもらえるか(原稿作成・写真撮影・運用サポートなど) が重要です。

費用の違いは、作業範囲と品質の差。

“どんなホームページにしたいのか”を明確にしてから見積もりを取ることで、適正価格を判断しやすくなります。

テンプレート型とオリジナル型で費用はどう変わる?

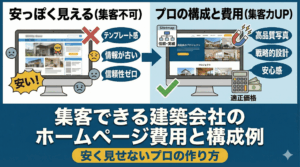

ホームページ制作の費用を左右する大きなポイントが、「テンプレート型」か「オリジナル型」かという違いです。

テンプレート型は、既存のデザインを使って制作する方法で、コストを抑えやすく、相場は 40万円〜70万円程度。

スピーディーに完成しやすい反面、他社と似たデザインになりやすく、ブランドらしさを出しづらいという弱点があります。

一方、オリジナル型はデザイン・構成をゼロから作り上げる方法で、相場は 70万円〜200万円程度。

会社の強みや地域性を反映できるため、“選ばれるホームページ”を目指す場合に向いています。

どちらが良いかは目的次第。

「とりあえずWeb上に情報を出したい」のか、「本気で集客をしたい」のかを決めることで、最適な制作方法が見えてきます。

初期費用だけでなく“月額費用”にも注意

ホームページ制作では、初期費用だけに注目しがちですが、実は“月々の運用コスト”も無視できません。

代表的なものに、サーバー代(月500〜2,000円程度)、ドメイン更新費(年間1,000〜3,000円程度)、そして保守・管理費(10,000〜30,000円程度)があります。

特に保守費用は、更新代行・バックアップ・セキュリティ管理などが含まれ、トラブル時のサポート体制に直結します。

「月額0円」で契約してしまうと、トラブル発生時に対応してもらえないケースも多いため注意が必要です。

また、制作会社によっては初期費用を抑えて月額制で提供するプランもあり、トータルで見るとコストが高くなる場合もあります。

契約前には、“初期費+月額の合計でいくらになるのか”を必ず確認しておきましょう。

制作費用の内訳を理解しよう

デザイン・構成にかかる費用

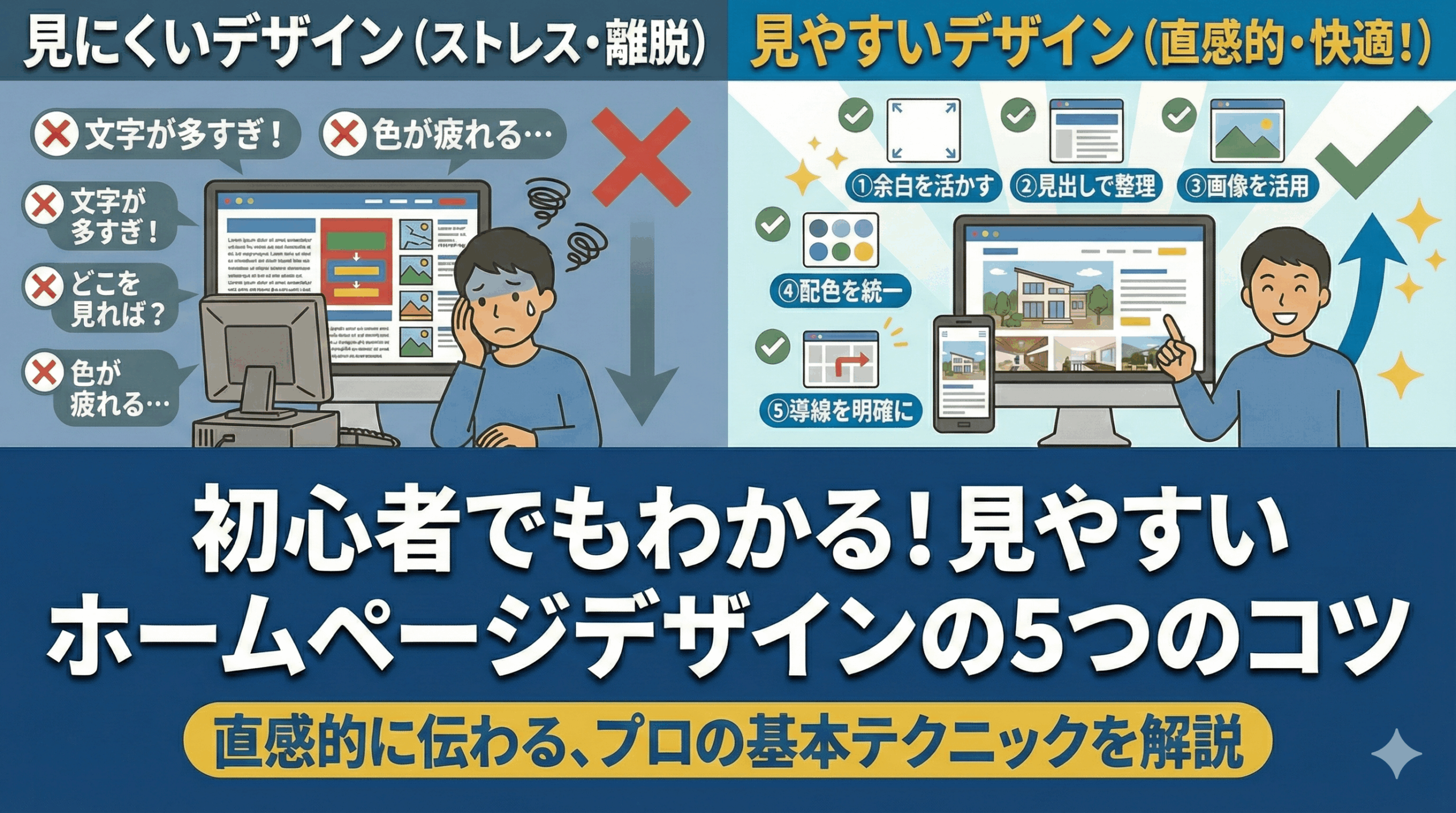

ホームページ制作の中で最も重要なのが「デザインと構成」に関わる費用です。

トップページ・下層ページのレイアウト設計、配色・フォント選定・画像配置などを含み、

サイト全体の“印象”と“見やすさ”を決定づける工程です。

費用の目安は 全体の約50〜60%(30万〜100万円程度)。

テンプレートを使う場合は40万円前後、完全オリジナルデザインでは100万円を超えることもあります。

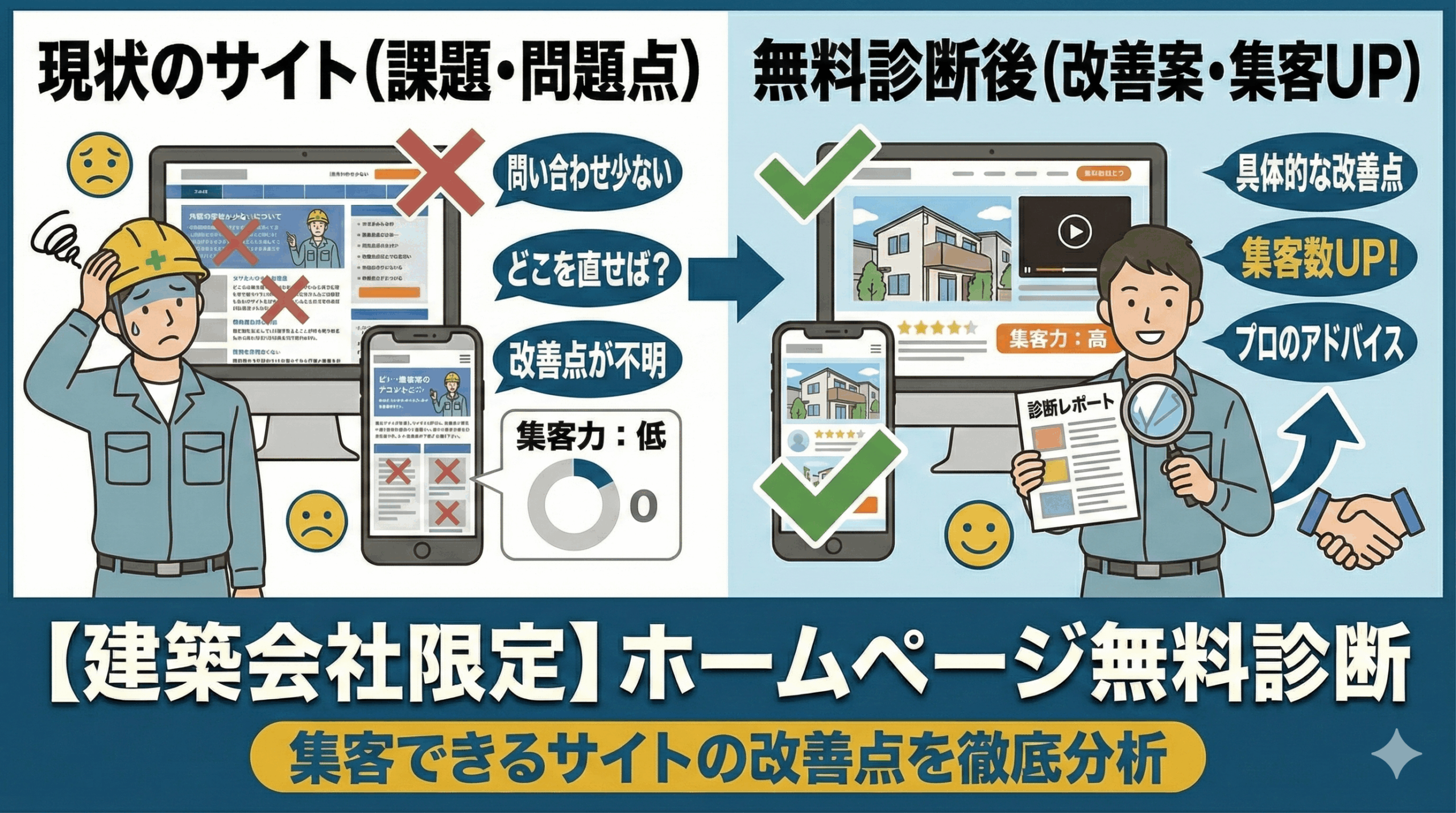

特に工務店やリフォーム業では「施工実績」「お客様の声」「スタッフ紹介」など、信頼を得るためのページ構成が大切です。

単に見栄えを整えるだけでなく、「誰に」「何を」「どう伝えるか」をデザインで表現できるかがポイント。

この設計がしっかりしているほど、後の反応率にも大きく影響します。

構築・コーディング・WordPress設定にかかる費用

デザインが決まったあとは、実際にホームページとして公開するための「構築・コーディング作業」が必要です。

これはデザインデータをブラウザで見られるように変換する工程で、費用の目安は 全体の30〜40%(20万〜60万円程度)。

WordPressなどのCMSを利用する場合も、基本的な設定やテーマ反映、プラグイン導入程度であれば追加費用はほとんどかかりません。

また、システム開発(予約フォームや会員機能など)がないシンプルな構成であれば、

コーディング+アップロードまでが費用の中心になります。

見落としがちなのは「スマホ対応」。

スマートフォン表示最適化(レスポンシブ対応)もこの構築費に含まれることが多く、

今の時代、モバイルでの見やすさを前提に設計することが欠かせません。

公開・ドメイン設定・アップロード作業にかかる費用

制作の最終工程では、完成したホームページを実際にインターネット上へ公開する「アップロード作業」が行われます。

サーバー設定・ドメイン接続・SSL(セキュリティ証明書)設定などを行い、

Web上で安全に閲覧できる状態に整える部分です。

費用としては 全体の約10%前後(5万〜15万円程度) が目安。

難しそうに見えますが、ほとんどの制作会社ではこの作業まで一括対応してくれます。

特に初めてホームページを持つ場合は、サーバー契約やドメイン取得もサポートしてもらえるか確認しておくと安心です。

アップロードは制作の最終段階ではありますが、「正しく公開されるか」「スマホで崩れていないか」 の確認が非常に重要。

この最終チェックの丁寧さが、信頼できる制作会社を見分けるポイントにもなります。

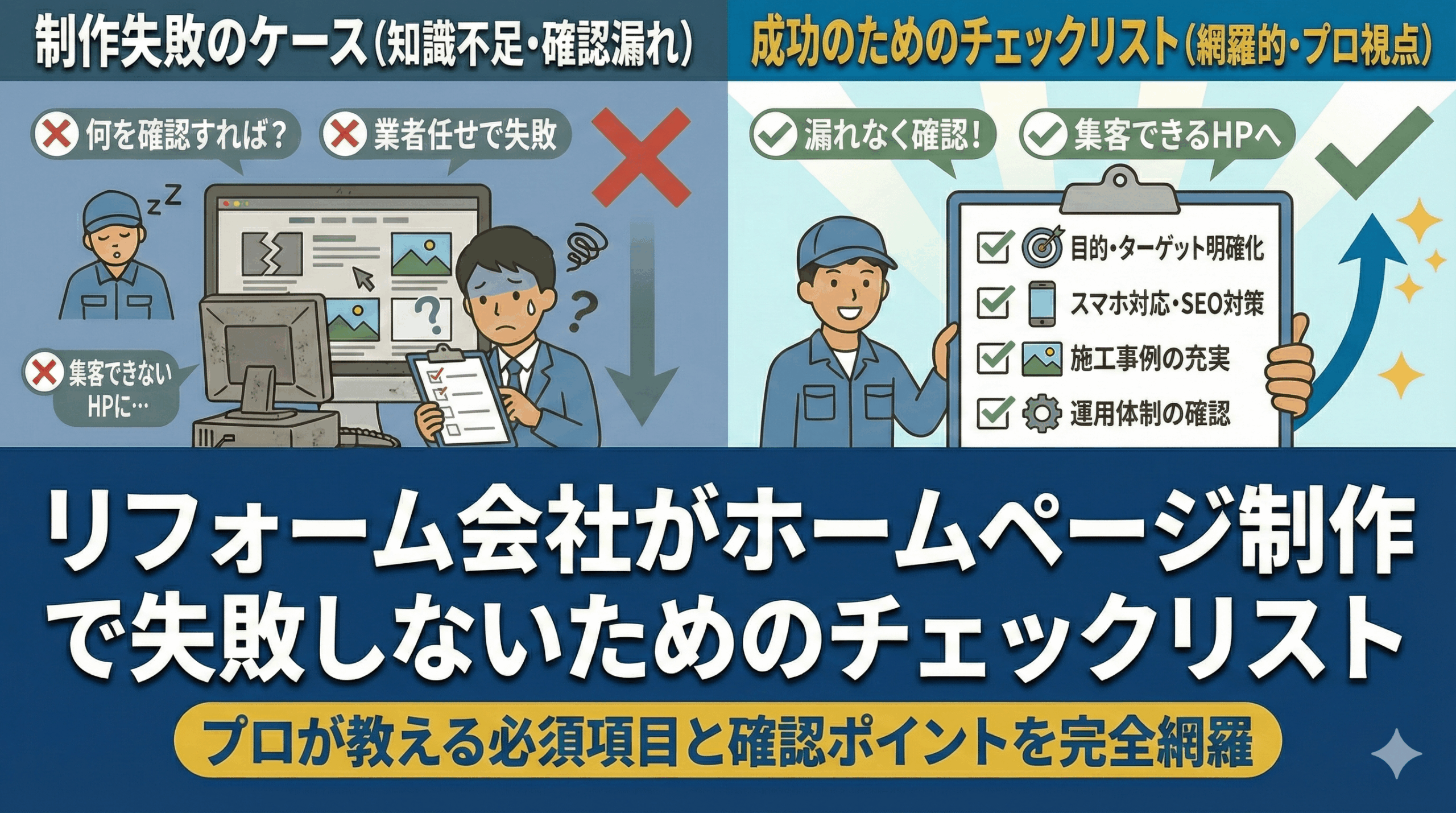

安さだけで選ぶと失敗する?注意すべき3つのポイント

料金が極端に安い業者の“見えないリスク”

「他より10万円以上安い!」という見積もりを見て、つい契約したくなる気持ちはわかります。

しかし、極端に安い制作プランには、見えないリスク が隠れていることが多いです。

たとえば、テンプレートを流用して他社とほぼ同じデザインになってしまったり、修正対応が一切含まれていなかったり。

さらに、安価なプランでは「納品後のサポートなし」「データの所有権は制作会社にある」といった制限が設けられている場合もあります。

一見お得に見えても、後から更新ができず結局作り直すことになれば、トータルコストは高くつきます。

“安さ”は決して悪ではありませんが、「なぜ安いのか?」を確認すること が大切です。

内容・対応範囲・データの権利を事前にチェックして、後悔しない契約を心がけましょう。

契約前に必ず確認すべき「費用項目」

ホームページ制作の見積もりを比較する際に、金額だけで判断するのは危険です。

同じ「50万円の見積もり」でも、含まれている内容がまったく違うことがあります。

必ず確認しておきたい項目は、

① デザイン費(トップ+下層ページ数)

② コーディング費(スマホ対応含む)

③ ドメイン・サーバー設定費

④ 納品後の修正・サポート範囲

この4点です。

中には「デザイン費込み」と書かれていても、実際はテンプレートの色替えのみだったり、

「アップロード費込み」と言いつつサーバー設定は別料金だったりするケースも。

見積もりを受け取ったら、「何が含まれて、何が含まれていないか」 を1つずつ確認しましょう。

後でトラブルを防ぐ一番の方法は、契約前に細かく質問することです。

相場より高い=悪いではない理由

「高い制作会社=ぼったくり」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。

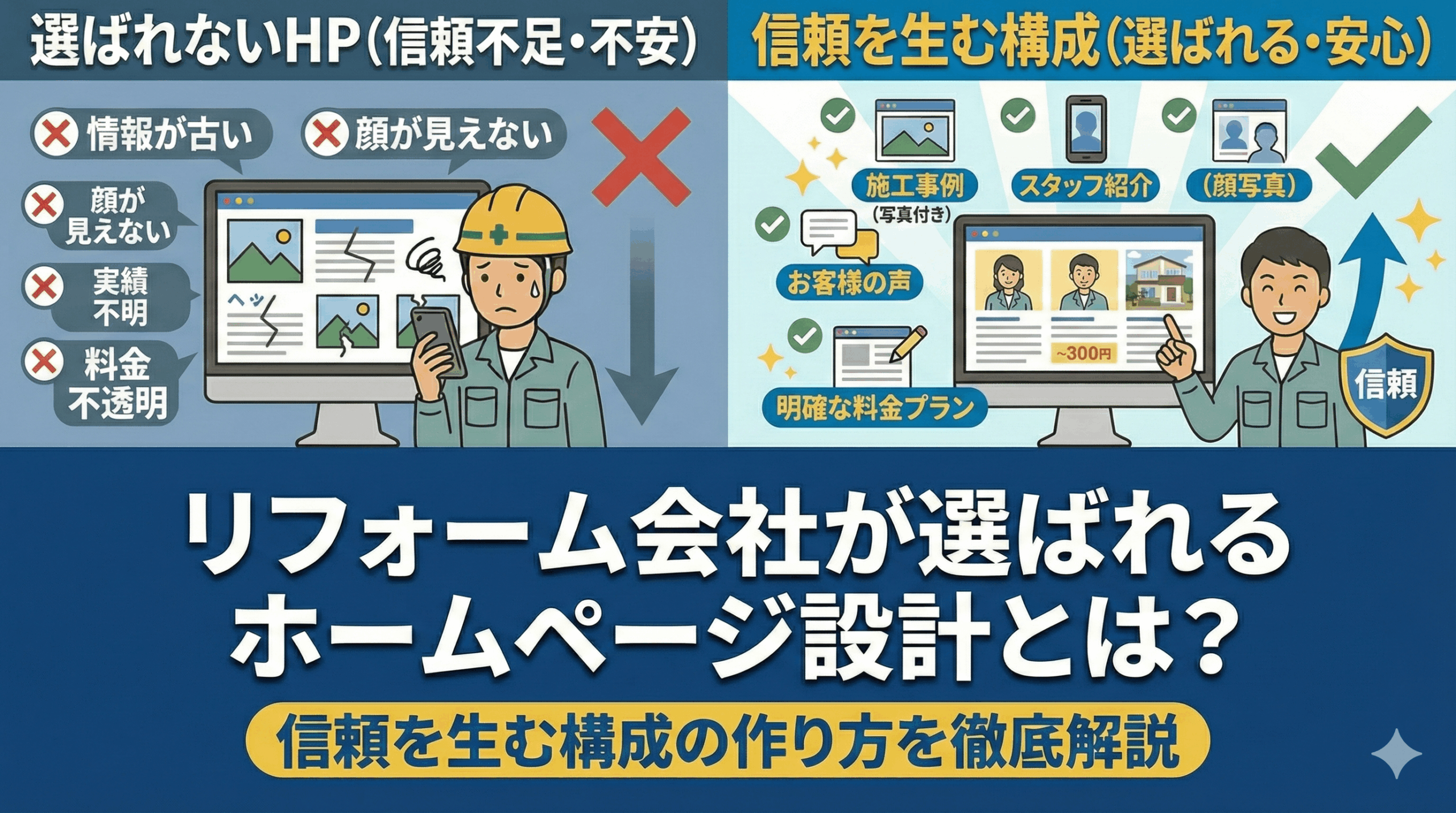

工務店やリフォーム会社のホームページは、“見た目”以上に“信頼をどう伝えるか”が成果を左右します。

そのため、ヒアリングを丁寧に行い、写真・原稿・導線設計までサポートしてくれる会社は、相場より高くなる傾向があります。

しかし、それは単なる費用ではなく「成果を出すための設計」に対する投資です。

逆に、安く作ったサイトが半年後に問い合わせゼロでは、意味がありません。

ホームページは“コスト”ではなく“資産”。

信頼性・反応率・更新のしやすさまで含めて、「投資対効果」で判断すること が本当のコストパフォーマンスにつながります。

まとめ

工務店やリフォーム会社のホームページ制作費用は、依頼先や目的によって大きく変わります。

相場の目安は 60万円〜150万円程度。

テンプレート型なら40〜70万円、オリジナルデザインなら70〜200万円が一般的です。

この金額差は、“どこまで対応してもらえるか”という制作範囲の違いによるもの。

デザインの自由度、原稿作成、スマホ対応、運用サポートなどが加わるほど費用は上がります。

一方で、極端に安い制作会社には注意が必要です。

見た目だけ整っていても、問い合わせにつながらない“形だけのサイト”になることもあります。

大切なのは「安く作る」ことではなく、「目的に合った投資をする」こと。

費用の内訳を理解し、見積もりに何が含まれているかを確認することで、

本当に価値あるホームページ制作が実現します。

ホームページは単なるコストではなく、“信頼と集客を生む営業ツール”。

価格の数字だけにとらわれず、自社の想いと成果を正しく伝えられる設計 にこそ、投資の価値があります。