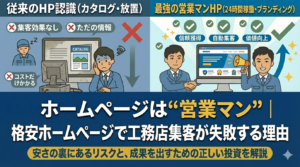

多くの経営者が「ホームページは会社案内の延長」と考えています。しかし実際には、今の時代のホームページは“24時間働く営業マン”です。デザインだけを整えても成果にはつながらず、ブランドの方向性やメッセージが明確でなければ、ユーザーの心を動かすことはできません。この記事では、ホームページを単なる情報発信の場ではなく、「売上と信頼を生み出す経営資産」に変えるための考え方と実践法を、ブランディング×マーケティングの視点から徹底解説します。

ホームページが“売上を生む仕組み”になる理由

営業マンの代わりに成果を出す「デジタル営業」の考え方

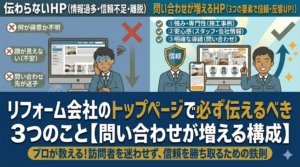

かつての営業活動は、訪問や電話、紹介が中心でした。しかし、今の時代、ユーザーの多くは営業を受ける前にすでにインターネットで企業を調べています。つまり、**ホームページは最前線で働く“デジタル営業マン”**としての役割を果たしているのです。

このデジタル営業は、人の手が届かない時間にも24時間働き続け、初回接点から信頼獲得まで自動的に行います。たとえば、企業理念・実績・お客様の声・問い合わせ導線が適切に配置されていれば、訪問営業をしなくても「この会社に任せたい」と思わせることができます。

ポイントは、単なる情報掲載ではなく、“営業トークの流れ”をサイト内に再現すること。トップページで興味を引き、実績で信頼を深め、CTA(行動喚起)で決断を促す。これが、成果を出すホームページ=デジタル営業の本質です。

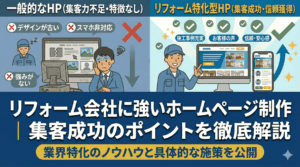

「会社案内サイト」と「営業サイト」の決定的な違い

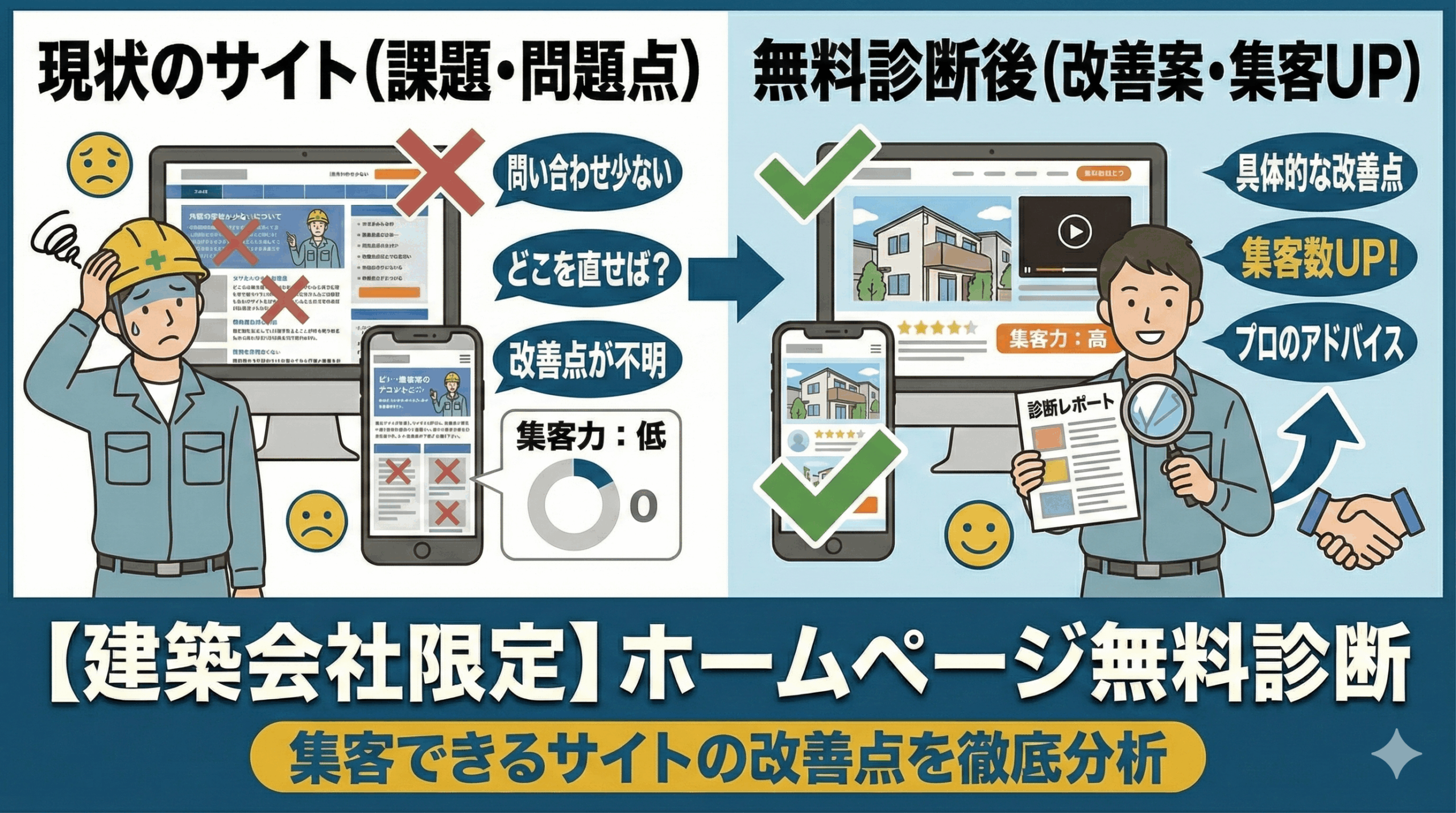

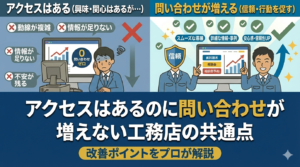

多くの企業がホームページを持っていても、「成果が出ない」と感じる理由の一つが、“サイトの目的”を間違えていることにあります。いわゆる会社案内サイトは、企業情報や沿革、サービス内容を「紹介する」ことが目的です。名刺代わりとしては機能しますが、そこに「問い合わせ」や「成約」につながる導線がなければ、ただの情報カタログにすぎません。

一方で営業サイトは、「どうすれば興味を持ったユーザーが行動したくなるか」を中心に設計されます。サービスの強みや他社との違いを明確にし、悩み解決のストーリーを通じて“選ばれる理由”を伝えます。さらに、ページ内のCTA(行動喚起)を適切に配置し、問い合わせや資料請求などの行動を促すことがポイントです。

つまり、会社案内サイトが“説明”で終わるのに対し、営業サイトは“行動を生む”。この違いを理解し、目的に沿った設計を行うことが、成果を出すホームページの第一歩です。

経営者がホームページに投資すべき3つの理由

ホームページはもはや“経費”ではなく、“経営資産”です。経営者が真剣にホームページへ投資すべき理由は、大きく3つあります。

1つ目は、集客の自動化。適切に設計されたホームページは、24時間365日働き続け、営業マンの代わりに新規顧客を獲得します。特にSEO・MEO対策を行えば、広告費をかけずに見込み客を継続的に集めることができます。

2つ目は、採用への効果。求職者もまず企業サイトをチェックします。理念や社員の声を発信することで、「この会社で働きたい」と思わせるブランディングが可能です。

3つ目は、信頼構築。実績・お客様の声・代表メッセージなどを通じて、他社にはない“信頼の物語”を作り出すことができます。

この3要素が揃えば、ホームページは単なる広告ではなく、“会社の信用を生む仕組み”となり、経営全体を底上げする力を持ちます。投資としてのホームページづくりが、今後の企業成長を左右するのです。

ブランディングを成功に導く3つの要素

一貫性のあるデザインとメッセージが信頼をつくる

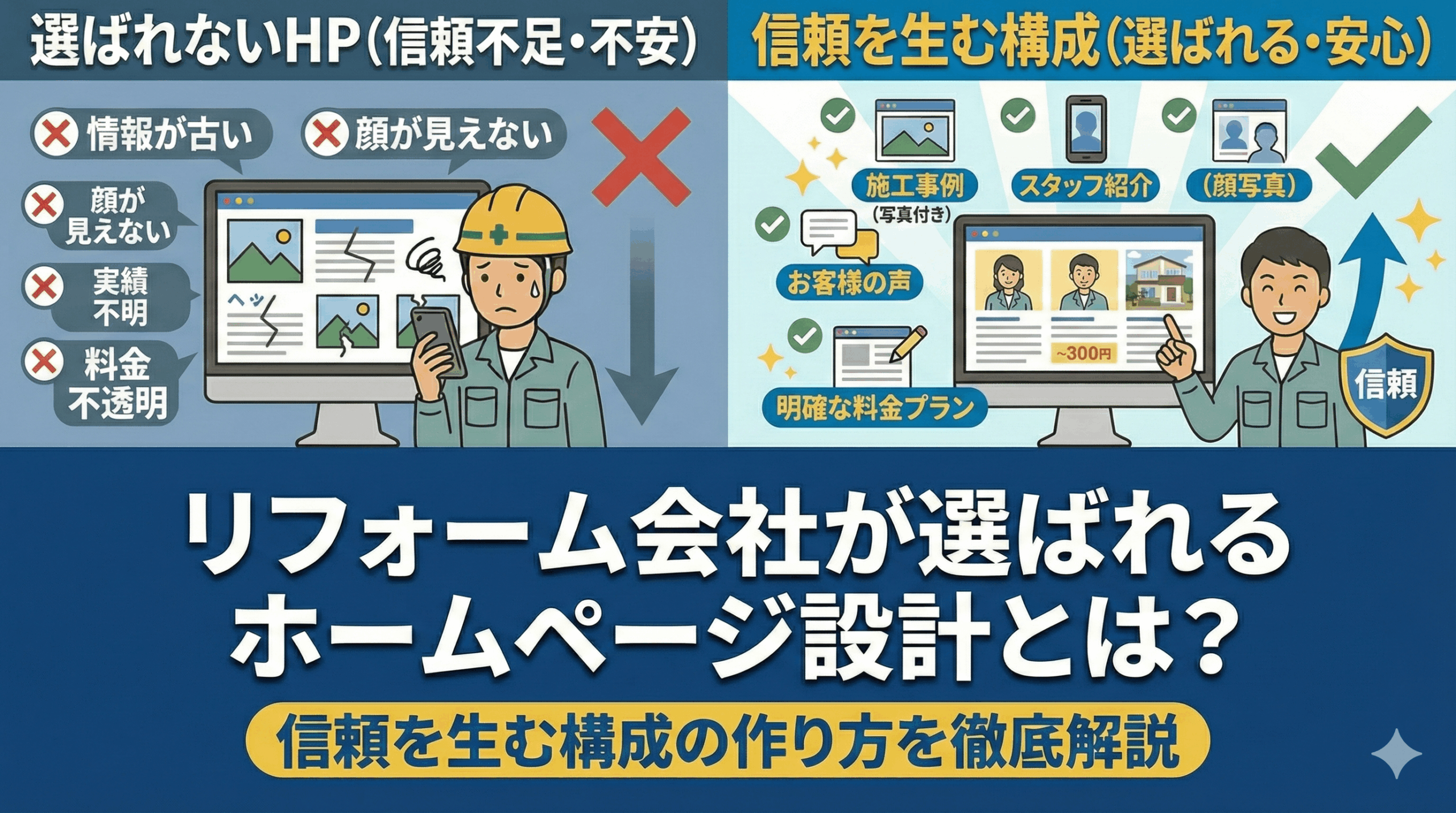

ブランディングで最も重要なのは、「一貫性」です。どれだけデザインが洗練されていても、伝えるメッセージやトーンがバラバラでは、ユーザーの心に残りません。ロゴ、色、フォント、写真の雰囲気、そして文章の言葉遣い──これらすべてが統一されて初めて、企業としての信頼感が生まれます。

たとえば、施工実績やスタッフ紹介ページでトーンが変わると、ユーザーは無意識に“違和感”を覚えます。一方で、全ページに共通するテーマや言葉の軸があれば、「この会社は理念がしっかりしている」と感じてもらえるのです。

また、デザインは見た目の美しさではなく、“伝えるための機能”であることを忘れてはいけません。見やすい構成、整理された情報、適切な余白が、信頼を生むデザインの本質です。一貫した世界観とメッセージこそが、ブランドの“人格”を形づくる要素と言えます。

理念と実績を融合させた“ストーリーブランディング”

強いブランドを築いている企業には、必ず“物語”があります。それは、「何をしている会社か」ではなく、「なぜそれをしているのか」という“理念”に基づいたストーリーです。ストーリーブランディングとは、この理念を中心に据え、そこに実績や顧客体験を重ねて発信することで、企業の存在価値を伝える手法です。

たとえば、「地域の暮らしを豊かにしたい」という想いを掲げ、その想いを体現する事例として施工実績やお客様の声を紹介すれば、単なる成果紹介ではなく“理念の証拠”として響きます。

経営者の想いや創業背景を語るコンテンツも効果的です。そこに実績や数字を添えることで、感情と信頼の両面からユーザーの共感を得られます。

つまり、理念(Why)と実績(What)を結びつけたストーリーがある企業こそ、ブランドとしての深みと説得力を持ち、“選ばれる理由”を自然と生み出すのです。

ユーザー体験を軸にしたサイト設計で印象を強化する

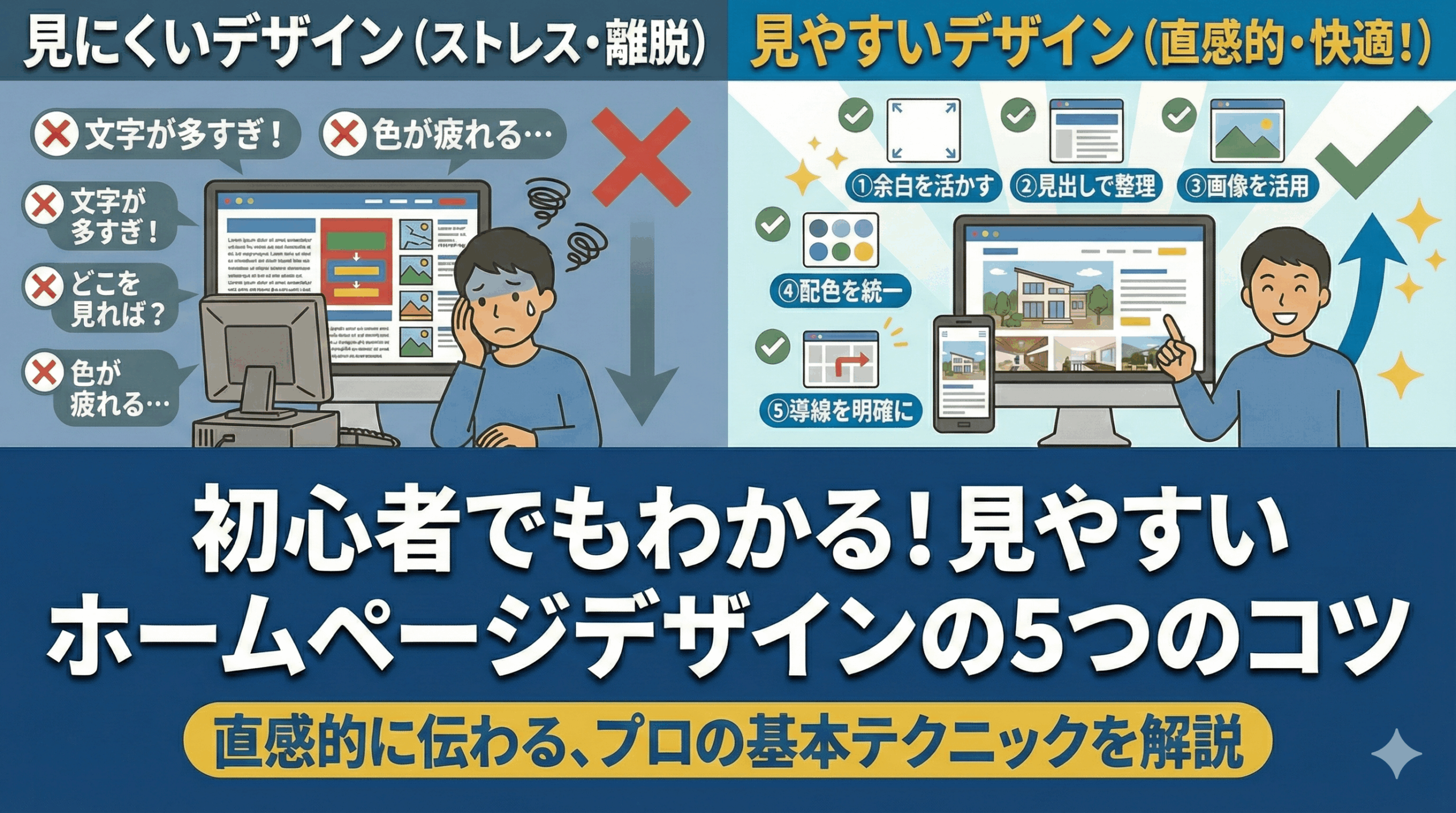

ホームページの価値を決めるのは、デザインの美しさよりも「どれだけストレスなく、心地よく使えるか」です。つまり、ユーザー体験(UX)を中心に設計されているかどうかが、ブランドの印象を大きく左右します。

サイトを訪れたユーザーは、数秒で「この会社は信頼できそうか」を判断します。その判断基準となるのが、ナビゲーションの分かりやすさ、読みやすい文字サイズ、問い合わせまでの導線のスムーズさなど、細部の使いやすさです。

さらに、閲覧デバイスに合わせたレスポンシブ設計や、ページ読み込み速度の最適化も重要です。小さな不便や違和感の積み重ねは、離脱や不信感につながります。

UXを意識したサイトは、ユーザーに“配慮されている会社”という印象を与えます。結果として、デザイン面でも心理的にも好感を持たれ、ブランド全体の信頼度を高めることができるのです。

ホームページで伝えるべきブランドストーリー

企業の想いを“見える化”するコンテンツ設計

ホームページを通じて最も伝えるべきなのは、サービス内容よりも「企業の想い」です。なぜその事業をしているのか、どんな価値を届けたいのか──その“軸”が明確な企業ほど、ユーザーに深く共感されます。

しかし、多くの企業は「理念」や「想い」を会社概要の一文で終わらせがちです。これでは心に残りません。重要なのは、その想いを具体的なコンテンツとして可視化することです。たとえば、代表メッセージ、創業ストーリー、社員インタビュー、お客様とのエピソードなどを通して、「理念が実際の行動として現れている」姿を見せることが効果的です。

ユーザーは、理念そのものよりも“理念を体現している人”や“成果の背景”に心を動かされます。言葉だけではなく、写真・動画・事例を組み合わせて表現することで、企業の想いはリアルに伝わり、ブランドへの信頼と共感を同時に育てることができます。

写真・動画・コピーの一貫性が印象を決める

ホームページの印象は、言葉以上に「視覚」で決まります。ユーザーは理屈よりも感覚で信頼を判断するため、写真・動画・コピー(文章)の一貫性がブランドの印象を左右します。

たとえば、写真が暗く統一感のないものだったり、動画のトーンとキャッチコピーの方向性がズレていると、ユーザーは無意識に「この会社はまとまりがない」と感じます。一方で、明るく清潔感のある写真、誠実さを感じる語り口、そして理念と連動したコピー表現が揃えば、それだけで信頼が生まれます。

特に動画は、理念や人柄を“空気感ごと伝える”強力なコンテンツです。施工の裏側や代表インタビューなどを丁寧に構成することで、企業の真摯さや姿勢が伝わります。

そして何より重要なのは、「どのページを見ても同じ世界観であること」。言葉・映像・写真が一つのストーリーとして統一されていると、ブランドの存在感が増し、ユーザーの記憶に深く残るホームページになります。

お客様の声がブランドを語る最強の証拠になる

どれほど魅力的な言葉で自社の強みを語っても、ユーザーにとって最も信頼できるのは「第三者の言葉」です。つまり、お客様の声こそがブランドの信頼を裏づける“最強の証拠”です。

お客様の声は、単なるレビューではなく、「どんな悩みを持ち、どのように解決できたのか」を伝える小さなストーリーです。具体的なエピソードや背景があるほど、読み手は“自分ごと”として共感しやすくなります。

さらに、顔写真や直筆コメント、インタビュー形式など、リアリティのある表現を加えることで信憑性が高まります。動画でのインタビューは、声のトーンや表情も伝わり、テキストよりも強い説得力を持ちます。

重要なのは、ただ掲載するのではなく「理念や提供価値と結びつけて紹介する」ことです。お客様の声を通して、「なぜこの会社が選ばれ続けているのか」を示すことで、ホームページ自体がブランドの証明書となり、強力な営業ツールに変わります。

集客から信頼へ:ファンを増やす導線設計

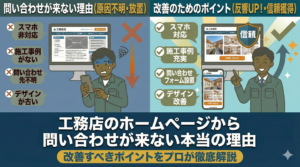

ユーザーの心理を踏まえた“導線デザイン”の基本

ホームページで成果を出すためには、デザインよりも「導線設計(ユーザー動線)」が重要です。どれだけ見た目が美しくても、ユーザーが“次に何をすればいいのか”を迷ってしまえば、行動にはつながりません。導線デザインとは、ユーザーの心理の流れを読み取り、自然と行動へ導く設計のことです。

具体的には、訪問直後の「興味喚起」→ 内容を読んで「共感」→ 実績で「信頼」→ CTAで「行動」というステップを意識することが基本です。この流れに沿って、ボタンやリンク、ビジュアルの配置を考えると、無理のない動きが生まれます。

また、導線は一方通行ではなく、“複数の入り口と出口”を用意するのが理想です。トップページから事例ページへ、サービスページから問い合わせへ──どのページからでも行動につながる構成を設計することで、離脱を防ぎ、コンバージョン率を大きく向上させることができます。

CV(問い合わせ)を最大化するレイアウト戦略

問い合わせ率(CVR)を高めるためには、デザインの美しさよりも「レイアウト設計の意図」が重要です。ユーザーの視線の流れや心理的ハードルを考慮して配置することで、自然と行動を促す導線を作ることができます。

まず意識すべきは、「CTA(行動喚起)」の配置場所です。ページ上部・中間・下部にバランスよく配置し、どのタイミングでも問い合わせに進めるようにしておくのが基本です。特にスマホ閲覧では、スクロール量が多くなるため、ボタンを固定表示するだけでもCVRは大きく変わります。

また、CTAの文言にも工夫が必要です。「お問い合わせ」よりも「無料相談してみる」「資料を受け取る」といった“行動のメリット”を具体的に伝えることで、クリック率が向上します。

さらに、余白を適切に取り、視線誘導を意識したレイアウトにすることで、読み手の集中力を保ち、行動までのストレスを減らせます。レイアウトは見せ方ではなく、成果を左右する“戦略的デザイン”なのです。

SNS・広告との連携でブランド接触回数を増やす

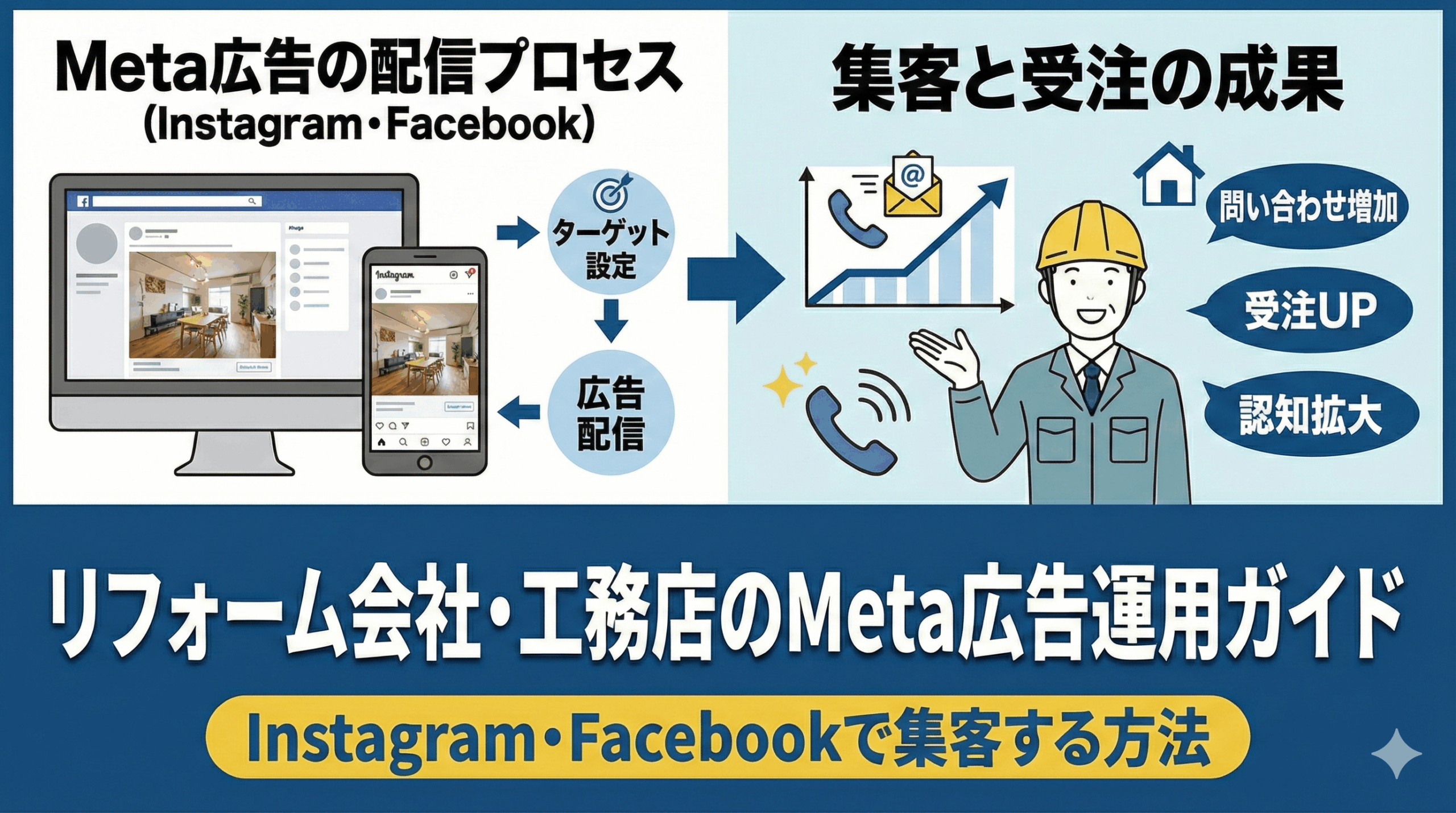

どれだけ優れたホームページを持っていても、見てもらえなければ成果にはつながりません。集客において重要なのは、“最初の接点”を増やすことです。そこで効果を発揮するのが、SNSと広告の連携によるブランド接触の最大化です。

SNS(Instagram、X、LINEなど)は、ユーザーとの日常的な接触を生み出し、ホームページへの導線として機能します。特にInstagramでは、施工事例やビフォーアフターを発信することで、ブランドの世界観を自然に浸透させることができます。

一方、広告(Google広告・Meta広告)は、狙ったターゲット層に確実にアプローチできる手段です。リターゲティング広告を活用すれば、過去にサイトを訪れたユーザーへ再度訴求し、問い合わせ率を高めることも可能です。

SNSで“親近感”を育て、広告で“再認知”を促し、最終的にホームページで“信頼”を得る。この一連の導線が、ブランディングと集客の両輪を回す最も効果的な仕組みになります。

経営者が意識すべき運用・改善サイクル

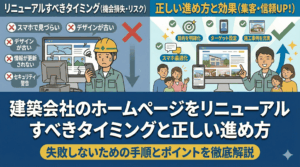

データをもとに改善する“PDCA型運用”の重要性

ホームページは「作って終わり」ではなく、「運用して育てる」ことが成果を生む鍵です。そのために欠かせないのが、データを軸にしたPDCA型運用(Plan・Do・Check・Action)です。感覚や勘に頼るのではなく、アクセス解析や行動データをもとに改善を続けることで、確実に成果を積み上げることができます。

Googleアナリティクスやサーチコンソールを活用すれば、「どのページが見られているか」「どの経路で問い合わせにつながっているか」「どのキーワードで流入しているか」が可視化されます。これらの情報を分析することで、改善すべきポイントが明確になります。

例えば、滞在時間が短いページは内容の見直しを、離脱率の高いページは導線改善を行うといった具体的なアクションに変えられます。

ホームページの成長とは、1回の成功ではなく、改善を重ねて精度を高める過程です。PDCAを回し続ける企業こそが、デジタル時代の“強い営業力”を手に入れます。

ブランド維持のための定期更新・発信スケジュール

ホームページの信頼性を高めるうえで重要なのが、“更新の継続”です。どれほどデザイン性が高くても、情報が古いまま放置されていると、ユーザーは無意識に「この会社は動いていない」と感じてしまいます。定期的な更新は、ブランドの“鮮度”を保つための最低条件です。

具体的には、施工事例やニュース、ブログなどを月1〜2回のペースで更新するのがおすすめです。更新内容は量よりも質。企業理念やサービスの強みとつながるテーマを選ぶことで、ブランディング効果が高まります。

また、SNSやメールマガジンと連動して発信すると、より多くのユーザーにリーチできます。社内で更新担当を決め、スケジュールを明確に管理することも大切です。

継続的な発信は、単なる情報更新ではなく「信頼の積み重ね」です。新しい情報を届け続ける企業ほど、顧客の関心と信頼を長く維持することができます。

社員を巻き込み、全員が“発信者”になる仕組みづくり

ブランディングや情報発信を“広報担当だけの仕事”にしてしまう企業は少なくありません。しかし、本当の意味でブランドを強くするには、社員一人ひとりが発信者になる文化を育てることが重要です。

社員が自社の理念や価値を理解し、それを自分の言葉で語れるようになれば、すべての接点がブランディングの場になります。現場スタッフのブログ投稿、SNSでの施工紹介、社員インタビューなど、日常の中に発信の機会を組み込むことで、「会社=人の集合体」としてのリアルな信頼が生まれます。

また、社内で共有できる発信マニュアルやガイドラインを整えることで、トーンやメッセージの一貫性を保ちながら継続的な発信が可能になります。

社員が主体的にブランドを語る企業は、単なる“広告的ブランディング”を超え、文化としてのブランドを築けるのです。つまり、社員全員が発信することが、会社の信頼と成長を支える最大の原動力となります。

まとめ

ホームページは、ただの「会社案内」ではありません。経営者の理念やブランドの想いを体現し、24時間働き続ける“営業マン”です。デザインの美しさよりも大切なのは、戦略的な設計と継続的な運用。ユーザーが「信頼できる」「この会社に任せたい」と感じる仕組みを、データ・コンテンツ・導線で構築していくことが成果につながります。

また、ホームページは「作って終わり」ではなく、「育て続ける」ことが成功の鍵です。PDCA型の運用を通じて改善を重ね、社員全員が発信者としてブランドを支えることで、企業の信頼と価値は確実に積み上がります。

これからの時代、オンラインでの印象が企業の第一印象になります。ブランディングを意識したホームページづくりこそが、未来の成長戦略です。

貴社のホームページを“営業マン化”しませんか?

「集客が伸びない」「デザインは良いのに成果が出ない」──そんな課題を解決します。

ブランディングを軸に、“売れる仕組み”と“信頼を生む設計”を一からご提案。

✅ ホームページ診断・無料相談対応中

✅ SEO・MEO・導線改善をトータルで支援

✅ 中小企業・リフォーム会社・士業など業界別に最適化

貴社の想いを形にし、オンラインで“選ばれる会社”へ。